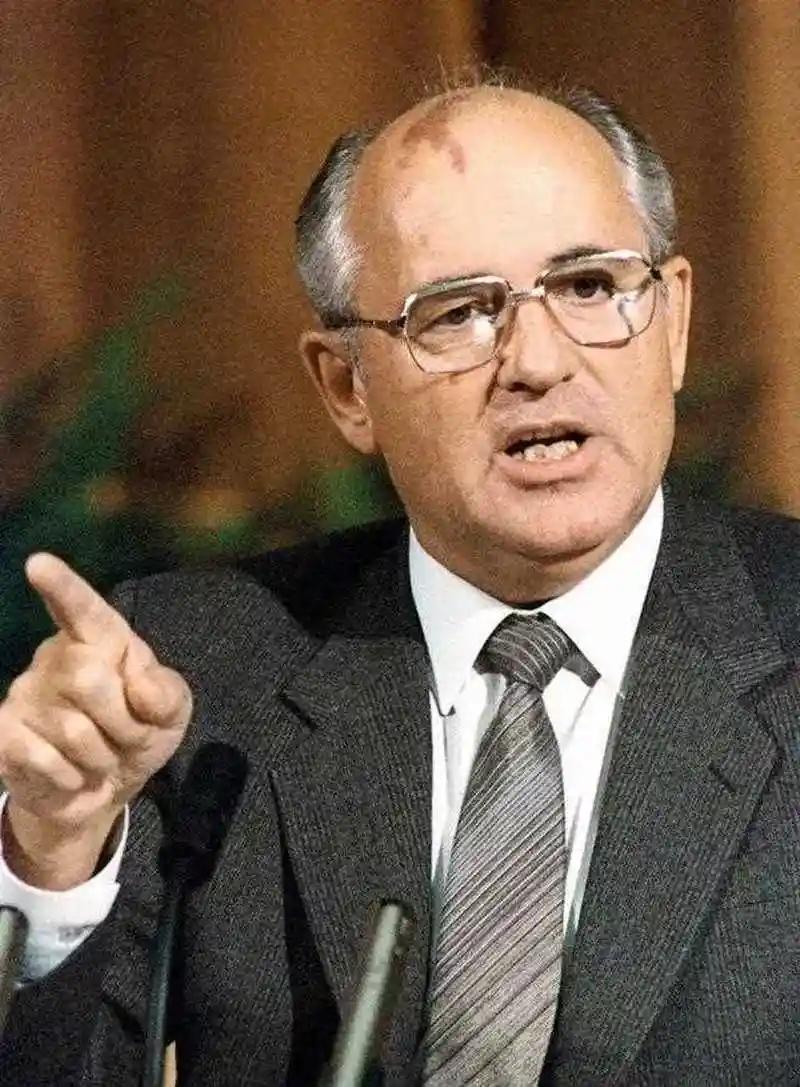

苏联为什么斗不过美国?这么说吧,从全球战略上讲,苏联犯了一个巨大的战略错误。作为当时的世界老二,和美国争霸时,居然不拉拢老三,甚至这个老三还是自己阵营的。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 苏联在20世纪下半叶曾是世界上仅次于美国的超级大国,它拥有庞大的国土、强大的军事力量和广阔的意识形态影响力。然而,回顾冷战的全过程我们不难发现,苏联虽然在军事上与美国分庭抗礼,却在政治、经济和国际战略上做出了一系列致命错误,最终导致了自身的解体。 冷战表面上是美苏之间的军备竞赛和意识形态对抗,但深层次上比拼的是谁能在更长时间内维持综合国力、吸引力和制度活力。遗憾的是,苏联在这些关键领域一步步失去主动,最终将战略优势拱手让给美国。 苏联在全球战略上犯下了一个根本性的失误,没有争取到中国这个潜在的强力盟友。20世纪50年代初中苏曾短暂蜜月,中国甚至学习苏联模式进行工业化建设。 但到了60年代,由于意识形态争论、边境摩擦、战略猜忌,双方关系迅速恶化,最终走向分裂。 美国恰恰抓住这一裂痕,在尼克松时期通过“破冰之旅”拉拢中国,使中国成为制衡苏联的关键一环。 如果苏联当年能放下部分意识形态争执,与中国保持战略合作,那么冷战格局将会大不相同。缺乏中国这个地缘政治支点,苏联不得不独自面对美日、北约、南亚等多线压力,战略消耗成倍增加。 苏联的经济和政治体制缺乏灵活性,是其竞争力逐渐下降的根源。苏联依靠高度集中的计划经济推动工业化,在战后确实取得了惊人的发展速度,率先发射人造卫星、送宇航员进入太空,成为科学强国。 然而这种体制在进入70年代后显现出巨大弊端,资源配置僵化、创新动力不足、消费品短缺严重,人民生活水平难以提高。 与此同时,美国通过市场机制和科技创新,推动计算机、通讯、生物科技等新产业迅速发展,经济规模越拉越大。 政治上,苏联高度集权,领导层更迭缓慢,决策往往滞后,缺乏应对复杂国际局势的柔性空间。 改革派的戈尔巴乔夫虽然试图用“改革与公开”来挽救局面,但改革半途而废,反而加速了体制的瓦解。 再看盟友经营方面,美国在冷战期间投入了大量资源扶持盟友,不仅有马歇尔计划重建欧洲经济,还有对日韩的长期支持,帮助其成为工业强国,形成稳固的西方经济圈。这种做法不仅增强了盟友的忠诚,也为美国提供了广阔的市场和技术合作伙伴,使整个西方阵营综合国力持续提升。 相比之下,苏联虽然控制了东欧、扶植了古巴、越南等社会主义国家,却缺乏帮助他们实现经济繁荣的能力。 华约国家普遍经济落后,对苏联心存不满,时常爆发抗议和改革呼声。苏联不得不频繁动用武力维持秩序,从匈牙利事件到捷克“布拉格之春”,每一次干预都消耗了自身实力,也削弱了阵营的凝聚力。 国际合作领域的差距同样明显。美国主导建立了联合国、IMF、世界银行、北约等多层次国际机制,打造了覆盖政治、经济、军事的全球网络,使盟友既获益又受到约束,形成制度化的合作关系。 而苏联更多依赖军事同盟和政治控制,缺少经济、科技、文化的深度合作平台,导致其阵营内部缺乏互补性和共同成长的动力。 一旦苏联国力下降,整个阵营便迅速瓦解,几乎无人愿意为其承担成本。 冷战的结局是必然的结果。随着时间推移,美国通过科技创新、金融体系和软实力不断积累优势,苏联却因体制僵化、经济困顿、国际孤立逐渐丧失竞争力。 1989年东欧剧变,1991年苏联解体,冷战以美国胜利告终,世界进入单极化阶段。这不仅是一场意识形态的较量,更是综合国力和战略智慧的比拼。苏联的失败,是一系列结构性问题与战略失误叠加的结果。 一个国家要想持续强盛,就必须保持制度的自我更新能力,确保社会对未来充满信心。盟友体系是大国力量的倍增器,美国深知“赢得朋友才能赢得未来”,通过经济援助、科技合作、文化交流增强西方阵营的吸引力。 苏联则更多依靠强制手段维系同盟,一旦自身衰落,整个阵营立刻分崩离析。 信息源:《档案解密苏联解体的根本原因?》经济观察网