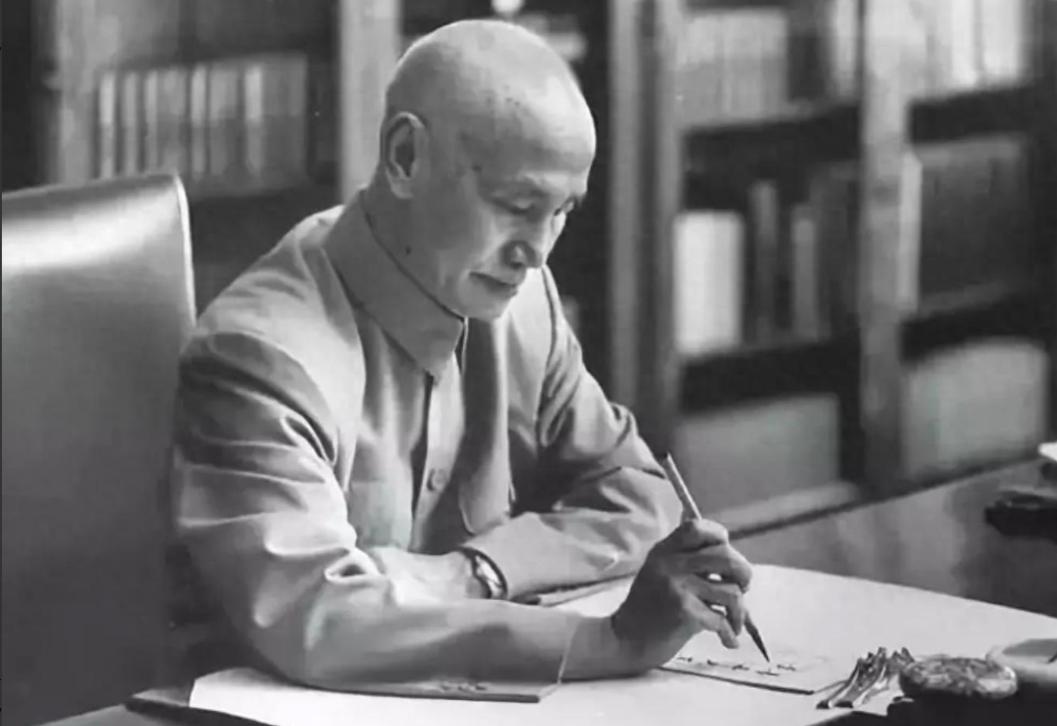

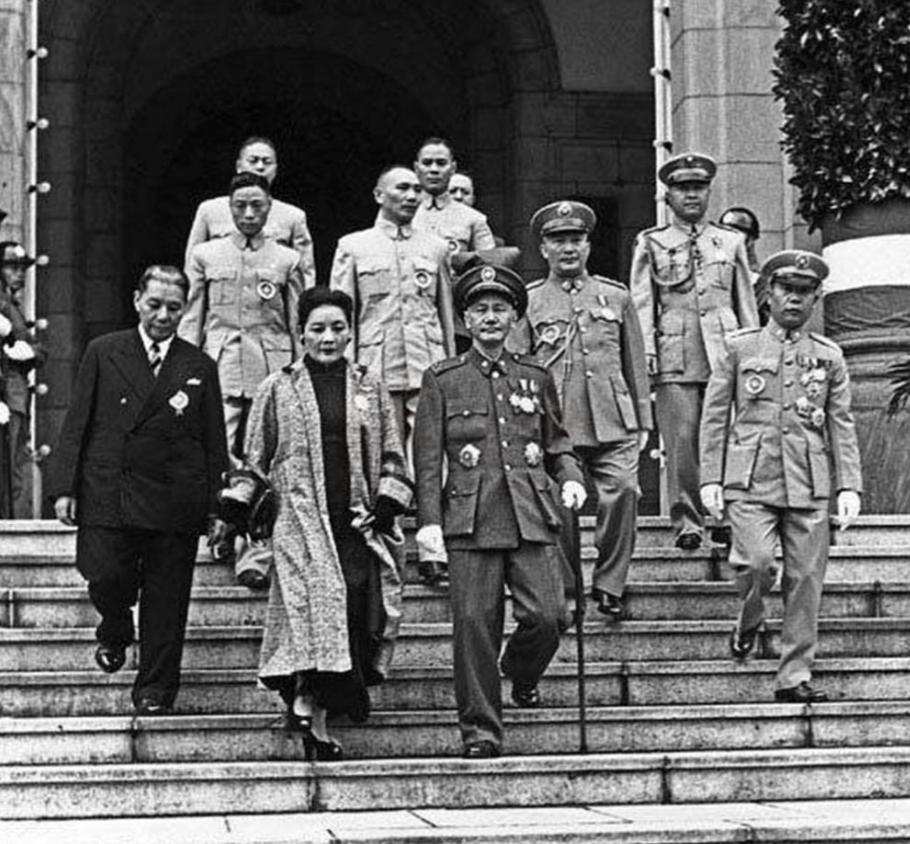

蒋介石晚年曾言:我之所以会失去江山,罪魁祸首只有一个人! 1949年的一个深夜,台湾士林官邸的灯还亮着。 七十二岁的蒋介石独自坐在书桌前,面前摊着一本日记,窗外是太平洋的浪涛声,而他的思绪却飘回了那片再也回不去的大陆,这位曾经统治中国二十余年的政治家,如今只能偏居一隅,用尽余生思考一个沉重的问题:为什么他手握重兵,却最终失去了整个江山? 1948年的深秋,东北大地已经寒意逼人,在沈阳城内,国民党第九兵团司令廖耀湘站在军事地图前,眉头紧锁。 他麾下的新一军、新六军是全美械装备的精锐部队,士兵们手持汤姆逊冲锋枪,配备着重型榴弹炮和坦克。但这些昂贵的装备此刻却成了沉重的负担。 “总座,共军已经切断了锦州走廊,我们的退路被封锁了。”参谋低声报告。廖耀湘沉默片刻,突然一拳砸在桌上:“早在三个月前我就建议撤退到关内,现在晚了!” 这正是蒋介石军事决策的典型失误,他过分看重一城一地的得失,拒绝从东北及时撤出精锐部队,这些美式装备的部队每月消耗的军费相当于整个国民政府财政收入的三分之一,却因为战略失误而被困在东北。 与此同时,在辽西平原上,一支特殊的队伍正在黑夜中行军,他们是东北野战军的先头部队,战士们脚穿布鞋,肩扛步枪,每个人身上背着够吃三天的炒面。 辽沈战役结束时,令蒋介石痛心疾首的不仅是失去了五十万精锐部队,更是成建制的投降现象,曾几何时,这些部队在抗日战场上浴血奋战,如今却纷纷倒戈。 在长春围城期间,第六十军军长曾泽生率部起义前说了这样一句话:“我们不能再为这个不得民心的政权卖命了。” 1948年8月的上海外滩,中央银行门前挤满了恐慌的市民,政府宣布推行金圆券改革,要求民众将手中的金银外币全部兑换成新币,七十五岁的刘老先生拄着拐杖,将一辈子积攒的300美元换成了一叠很快就会变成废纸的金圆券。 短短八个月后,这些金圆券贬值超过十万倍,上海弄堂里的主妇们发现,早上能买一袋米的钱,到了下午只能买一盒火柴,小商贩在店铺门口贴上“恕不收受金圆券”的告示,转而以米布计价交易。 与此形成鲜明对比的是,在共产党的解放区,一场彻底的土地改革正在如火如荼地进行。在河北西柏坡附近的一个村庄里,农民李大爷分到了他祖祖辈辈耕种却从未属于过自己的土地。 当工作队把地契交到他手上时,这位六十多岁的老农跪在地上,捧起一把黄土泣不成声。 “俺们家给地主当了三代长工,今天终于有了自己的地。”李大爷对儿子说,“共产党对咱有恩,你得去参加解放军!” 这样的场景在各个解放区不断上演,获得了土地的农民纷纷送子参军,用独轮车推着粮食支援前线。 而国民党统治区的农民却要承受沉重的赋税和拉壮丁的痛苦,一个历史数据很能说明问题,淮海战役期间,共产党动员了543万民工支援前线,而国民党几乎得不到老百姓的帮助。 蒋介石的办公室里挂着一幅“宁静致远”的书法,但他的统治方式却与这四个字相去甚远。他擅长权术和平衡,在桂系、晋系、黄埔系等各派系之间玩着精妙的制衡游戏。 1948年4月,李宗仁当选副总统后,蒋介石立即削弱其亲信白崇禧的兵权,这种派系斗争严重削弱了国民党的凝聚力。 晚年在台湾的蒋介石经常独自一人在阳明山散步,他后来在日记中写道:“我们的失败在于新政未立,旧制已崩。” 他终于意识到,单纯依靠军事手段和权术平衡无法解决根本问题,他看到了土地问题的重要性,却在1949年才试图在台湾推行土改,他明白官僚腐败的危害,却始终无法根治这个痼疾。 1975年4月5日,蒋介石在台北士林官邸逝世,据侍卫回忆,他临终前最后一句话是:“江山美人……”这句话没有说完,却道尽了他一生的遗憾与不甘。 历史的车轮滚滚向前。蒋介石至死都认为“罪魁祸首只有一个人”,但他最终明白这个人不是别人,正是他自己。他领导下的政权未能解决土地问题、未能遏制官僚腐败、未能获得民心支持,而共产党通过土地改革、民主建设和严明的纪律,赢得了人民群众的拥护。