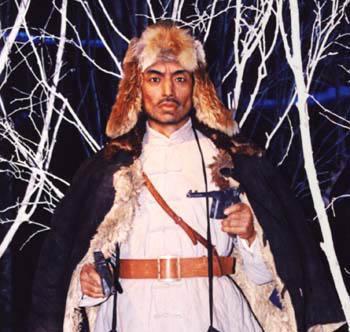

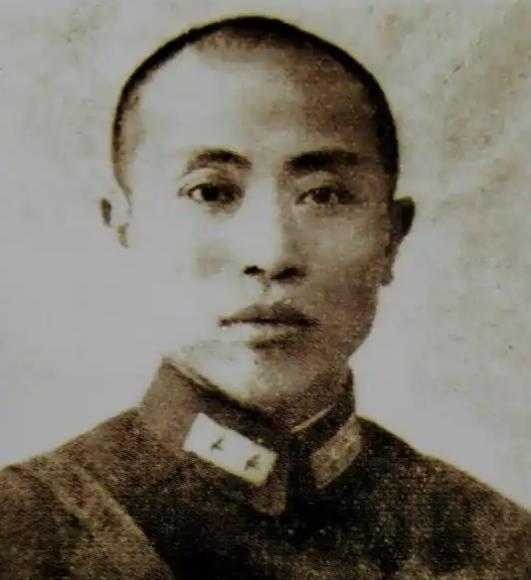

他是著名的“逃跑”将军,也是黄埔一期最长寿者活了103岁,还生下一个家喻户晓的明星儿子! 1904 年,孙元良出生于四川成都一个官宦家庭,父亲孙廷荣曾为晚清知县,老来得子的家庭背景让他自幼接受传统教育。 1924 年,20 岁的孙元良在李大钊的引荐下考入黄埔军校第一期,与杜聿明、胡宗南、陈赓等日后风云人物成为同窗。 这时的黄埔军校正值初创,孙中山亲自兼任总理,蒋介石任校长,廖仲恺为党代表,军事教育体系效仿苏联,强调政治与军事并重。 在黄埔一期的学习中,孙元良成绩中等,但其文笔与演讲能力较为突出,曾在校刊发表文章阐述军事见解。 1925 年毕业后,他被分配至国民革命军第一军,任排长、连长,随部队参与东征陈炯明的战役。 东征中,他因在淡水战役中率部冲锋受伤,一度获得勇敢的评价,这成为他早期军事生涯中为数不多的正面记录。 1926 年北伐战争爆发,孙元良时任国民革命军第一军第一师第一团团长,驻守江西南昌。 1926 年 10 月,北伐军进攻南昌,孙元良率部率先攻入城内,但因后续部队未及时跟进,遭孙传芳部反攻。 面对敌军包围,他未请示上级便私自率少数亲信撤离,导致第一团群龙无首,几乎全军覆没。 此役后,蒋介石在南昌召开军事会议,痛斥孙元良临阵脱逃,有辱党国,并欲按军法处置。 经何应钦、顾祝同等人求情,他被免去团长职务,送往日本陆军士官学校深造,这一事件成为他逃跑将军骂名的开端,也埋下了日后军事生涯的隐患。 1937 年淞沪会战爆发,孙元良时任第八十八师师长,驻守上海闸北,8 月 13 日,日军进攻上海,八十八师作为精锐部队参与淞沪抗战。 然而,在战斗中,他多次被指消极避战,甚至在部队伤亡惨重时,将指挥部设在远离前线的租界内。 11 月,淞沪会战失利,部队奉命撤退,孙元良未按计划组织掩护,再次提前脱离部队,导致八十八师部分官兵被日军围困。 更具争议的是 1937 年 12 月的南京保卫战。当时孙元良任第七十二军军长,下辖八十八师等部队,负责防守南京城南中华门、雨花台一线。 12 月 12 日,日军攻破雨花台防线,孙元良未通知友军,私自率少数卫士躲入南京金陵女子文理学院,后被美国传教士魏特琳收留。 他的逃脱导致八十八师失去指挥,官兵在混乱中突围,大量士兵滞留南京城内,成为日军屠杀的对象。 这段描述被认为是孙元良逃亡的佐证。南京沦陷后,他因 “丢失首都” 的责任遭到舆论谴责,但由于国民党内部派系庇护,再次免于严惩,仅被撤职查办。 1948 年淮海战役爆发,孙元良时任第十六兵团司令,隶属于徐州剿总,1948 年 12 月,国民党军在双堆集、陈官庄等地接连溃败,孙元良奉命突围。 12 月 6 日,他在未与其他兵团协调的情况下,率部单独行动,结果遭解放军包围,兵团主力被歼灭。而孙元良再次化妆成伤兵,趁乱逃脱,最终仅带少数随从抵达南京。 此役后,第十六兵团全军覆没,孙元良的军事生涯彻底终结。国民党内部对其逃跑行为的批评达到顶峰,甚至有将领在会议上公开指责他断送数万将士性命。 1949 年,孙元良随国民党残部退往台湾,起初担任陆军总司令部中将高参,但未获实权。 1950 年代,他看透军政局势,选择退役从商,投资纺织、化工等行业。1956 年,他因商业合作旅居日本,在东京经营贸易公司,直至 1975 年才返回台湾定居。 晚年的孙元良极少公开谈论军事生涯,转而专注于撰写回忆录《亿万光年中的一瞬》。在书中,他对自己在战场上的决策多有辩解,将失败归咎于 “上级指挥失误” 或 “友军配合不力”,对逃跑的争议则含糊其辞。 这种态度引发了历史学界的争议,有学者认为他缺乏对历史责任的反思,也有观点认为其回忆录为研究国民党军史提供了侧面素材。 2007 年 5 月 25 日,孙元良在台北病逝,享年 103 岁,成为黄埔一期中最长寿的将领。他的长寿与其动荡的前半生形成鲜明对比,而贯穿一生的逃跑争议,也成为其人生无法抹去的标签。 孙元良的儿子孙祥钟,艺名秦汉,是华语影视圈家喻户晓的明星,1946 年,秦汉出生于南京,幼年随父迁居台湾。 尽管父亲的历史争议曾引发讨论,但秦汉始终以专业演员的身份立足娱乐圈,其公众形象与父亲的军事生涯形成了相对独立的轨迹。 他的百年人生,如同一面镜子,让我们在看到人性弱点的同时,也照见历史的复杂肌理,进而懂得以更立体、更悲悯的视角,看待那些被标签化的过往。