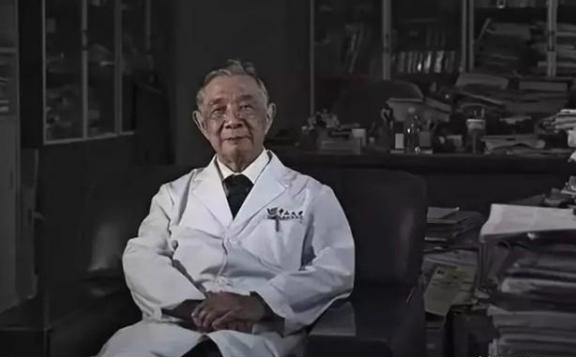

1959年,他趁着妻子出差,偷偷把一管液体灌入刚满一岁的儿子嘴里。看着儿子天真的笑容,他流着泪吻了吻儿子:“儿呀,为了亿万孩子的健康,爸爸只能这么做了!爸爸对不起你。” 那个夏天,北京的胡同里热浪滚滚,一位父亲趁妻子外出,端起一管试制疫苗,喂给自家一岁大的儿子。孩子咽下液体后,继续咿呀笑着玩耍,可父亲的眼泪却止不住地流。这不是寻常的家庭小事,而是关乎全国孩子健康的生死关头。谁能想到,这一管液体竟成了中国脊灰疫苗攻克难关的起点? 上世纪五十年代,脊髓灰质炎在中国闹得天翻地覆。这种病毒专找儿童,感染后高烧、肢体瘫痪,甚至危及生命。1955年,南宁地区疫情最重,家家户户关紧窗户,不敢让孩子出门玩耍。全国每年有上万孩子受害,许多家庭从此支离破碎。作为儿科医生,顾方舟在北京儿童医院一线工作多年,他见过太多这样的惨状。国家卫生部门痛下决心,启动疫苗研制项目,顾方舟被选为骨干。他清楚,靠进口疫苗不现实,中国得自己动手,开发出适合国情的口服活疫苗。 那时候条件苦,科研经费少,顾方舟和几个同事挤在郊区一间旧房子里干活。屋里设备简陋,他们用手工方法分离病毒株,反复在动物身上测试。1959年3月,国家派顾方舟去苏联考察。他带队学习减毒活疫苗技术,回国后提交报告,强调活疫苗便宜高效,便于大规模推广,适合中国人口多、基层医疗弱的现实。12月,脊髓灰质炎活疫苗研究协作组成立,顾方舟任组长。团队成员不多,但个个下死力,很快分离出初步毒株。 难题来了。第一批试制液体疫苗做好了,得在人体上验证安全。找成人志愿者容易,可针对儿童的,得用孩子试。顾方舟先问学生,谁知没人敢担风险。妻子也劝他别瞎折腾,顾家日子本就紧巴巴的。可为了亿万孩子,他咬牙做了决定。1959年夏末,妻子因工作外出几天,顾方舟独自在家带儿子顾烈东。那天,他从实验室带回一管浅黄色液体,先自己尝了一口,确认没问题后,给儿子喂下。孩子一岁多,咽下后没啥反应,继续玩他的玩具。顾方舟守了一夜,观察体温和动作,一切正常。妻子回来后知道真相,气得直埋怨,说他拿自家孩子冒险。可事实证明,这一步走对了,为后续试验开了绿灯。 儿子服药后一周,团队组织检查,各项指标都好。这给了大家信心。顾方舟据此向上级汇报,获准扩大试验。1960年春,他们完成首批液体疫苗制备,装瓶密封。12月,500万份分发到北京等11个城市。卫生员挨家挨户给孩子口服,监测发病率。结果显示,疫苗免疫效果明显,发病人数直线下降。基于此,团队改进工艺,推出糖丸型疫苗。橙色小糖丸,孩子爱吃,运输储存也方便,尤其适合农村和偏远地区。 这项成果来得及时。六十年代初,全国接种率稳步上升,脊灰病例逐年减少。到七十年代末,中国基本控制住疫情。顾方舟的疫苗不光救了国内孩子,还出口到亚洲和非洲多国,支持世界卫生组织全球灭痘计划。2000年,中国正式宣布消灭脊灰,顾方舟作为代表,在报告上签字。那一刻,国家卫生事业迈上新台阶,亿万家庭受益。顾方舟一生就干这事,晚年有人问他值不值,他说值得。想想看,没这疫苗,今天多少孩子还得遭罪。 顾方舟的坚持,体现了老一辈科学家为人民健康的赤诚心。国家号召下,他们不计个人得失,埋头苦干。这不光是技术突破,更是责任担当。中国国情就是这样,人口基数大,公共卫生得靠集体力量。疫苗推广中,基层干部和医务工作者冲在前线,挨村挨户宣传,确保每家每户不落人。这样的故事,在我们党的领导下,多得是。顾方舟团队的活疫苗路线,选择得对路子,既经济又实用,避免了走弯道。国际上,美国的死疫苗虽安全,但成本高,不适合发展中国家。中国方案一出,成了全球借鉴的样板。 回想那段日子,科研条件差,顾方舟他们省吃俭用,把钱都砸进实验。一次次失败,没人叫苦,大家互相鼓劲。儿子那次试验,虽冒险,但基于前期动物实验数据,风险可控。事实也证明,疫苗没问题。妻子后来的埋怨,也正常,谁不心疼自家孩子。可顾方舟没退缩,继续领队攻关。

![“这个爸爸格局很大[捂脸哭]”!近日北京,发生了一件让人听了哭笑不得的事情!一小孩](http://image.uczzd.cn/17393459139647629942.jpg?id=0)