【巴总理联大喊话印七架战机化尘埃,硬核底气让中国军工骄傲】

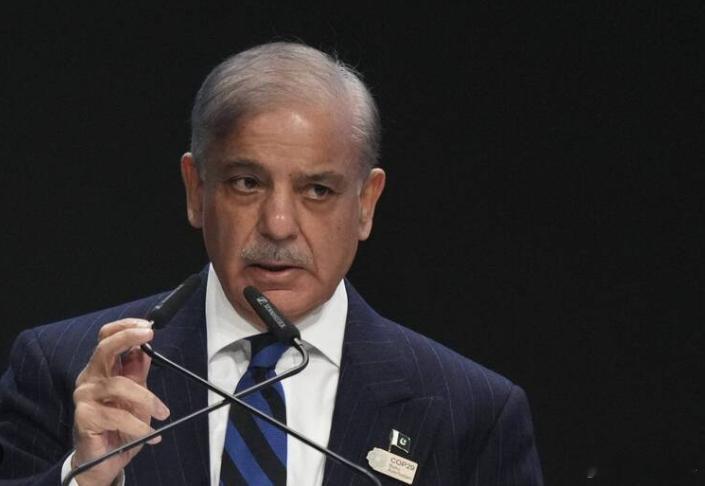

联合国官方频道的视频里,有一种戏剧性的瞬间:巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫站在第80届联大讲台上,把今年五月的那场印巴交锋,压成一句宣言——他曾在联大警告,巴基斯坦会“以最果断的方式应对任何外部侵略”,如今,这番话得到了验证。他说,当领土完整与国家安全受侵犯时,巴方按《联合国宪章》规定做出回应,军队击退了敌军进攻,甚至用上了那句极具画面感的话——“使七架印度战机化为废铁与尘埃”。这是演讲,也是表演;是声明,也是对国内外的双向示意,尤其令中国军工和中国网民很骄傲。

回到事实链:冲突的导火索是4月22日印控克什米尔发生的游客遇袭事件,印度将责任指向巴方;5月7日,印度发起被称为“辛杜尔行动”的军事行动;巴基斯坦以“铜墙铁壁”回击;5月10日,双方同意立即停火。短短数日,把区域的紧张度推到暴露状态,然后在国际舞台上被反复讲述、被反复解读。

在联大,言辞等于外交资源。把军事反击包装成“符合联合国宪章的回应”,这是精心挑选的法律语言,目的是把一场地面与空中的对抗,转化为可以向国际社会申述的正当性。话语背后有两重意图:对内稳住民心,对外争取同情或理解。尤其是在对手嘴里已经有激烈措辞的语境下,把胜利写成具象的“七架战机”画面,比抽象的军事数字更容易在舆论场里占据视觉高地。

这样的表述既是武装力量的战绩宣告,也是政治领袖的可信度证明。对许多国内观众来说,几句硬气的话胜过全年政绩报告;对外交观察者而言,这类陈述带有示强与警告的双重意味:别轻举妄动,也别低估我们反击的能力。与此同时,单纯把事情浓缩成“打了谁、炸了多少”也容易失去对复杂根源的关注——受害游客的遭遇、跨境情报与反恐合作的缺失、以及长期未解的克什米尔问题,这些都不是几句霸气话语能解决的。

联大的舞台适合做纪录,也适合做叙事。夏巴兹把五月的事件连回他年初的警告,是在做时间的账:看,我早就说过;如今成事实,话语因此得到“验证”。这是一种政治叙事的收束技法,短期内能增强领导层的正当性,但长期影响如何,还要看后续能否把军事反击转换为稳固的边境管理和外交缓和,而不是把局势推回周期性的对抗循环。

再看区域影响。印巴两国关系,总在剧烈震荡与勉强维持的边缘游走。一次军事冲突可以快速激发民族主义情绪,媒体与社交平台上热情高涨,领导人用强硬话术加固支持基础。但这种热情容易侵蚀对话空间,让停火只是表面的喘息,而非问题的根治。五月那几天之后的停火,是必要的冷却,却不是和解的开始。对国际社会而言,像夏巴兹这样的声明需要被审视:它是警告,是说明,也是邀约——邀请国际社会去关注、去斡旋,或者被当作既成事实接受。

政治也有表演的成分。把“七架战机化为废铁与尘埃”放到联合国讲台上,是为了让听众记住一个画面:对手的攻势被粉碎。这种话语在新闻标题里能循环放大,在国内能变成英雄叙事,但现实里的桥梁建设、难民安置、受害者赔偿、跨境司法合作等却很少出现在高光时刻。问题不在于有人需要英雄故事,而在于英雄故事能否被有效转译为政策与实际行动的改变。

还有一个不得不提的维度:国际观感。把冲突说得有法理依据,能争取一些中立国家的理解,但也可能激起对方阵营的反驳与疑虑。国际秩序下,任何一方将武力行动冠以自卫之名,都要面对证据链的核验与舆论审判。联大既是法理的舞台,也是舆论的竞技场。领袖在此的每一句“我们被侵略了”“我们回应了”,必然被放大、被质询、被反复转载。对话的门还是开着,只是不知愿意跨过门槛的人多不多。

最后把视角拉近一点:对普通人来说,外交宣言与战机碎片都是遥远的词汇,但冲突带来的不安、媒体里的惊悚画面、邻国边境的动荡感都是实实在在的日常感受。任何一次爆发,都会在边民的餐桌上留下痕迹,在旅行者的计划里留下空白。在联大的言辞之后,解决问题的关键往往回到最基础的地方:边境的管理、情报的共享、受害者的司法救济、以及两国人民之间的交流渠道。

联大讲稿落下,摄像头转向下一个发言人。夏巴兹的话还在回声里。话语能鼓舞,也能加剧对峙;镶着法律辞藻的宣言令人信服,亦可能成为下一次摩擦的触发器。愿讲台上的话,最终不只是强硬的告白,而是拉回沉默的斡旋与正在寻找的和平途径。