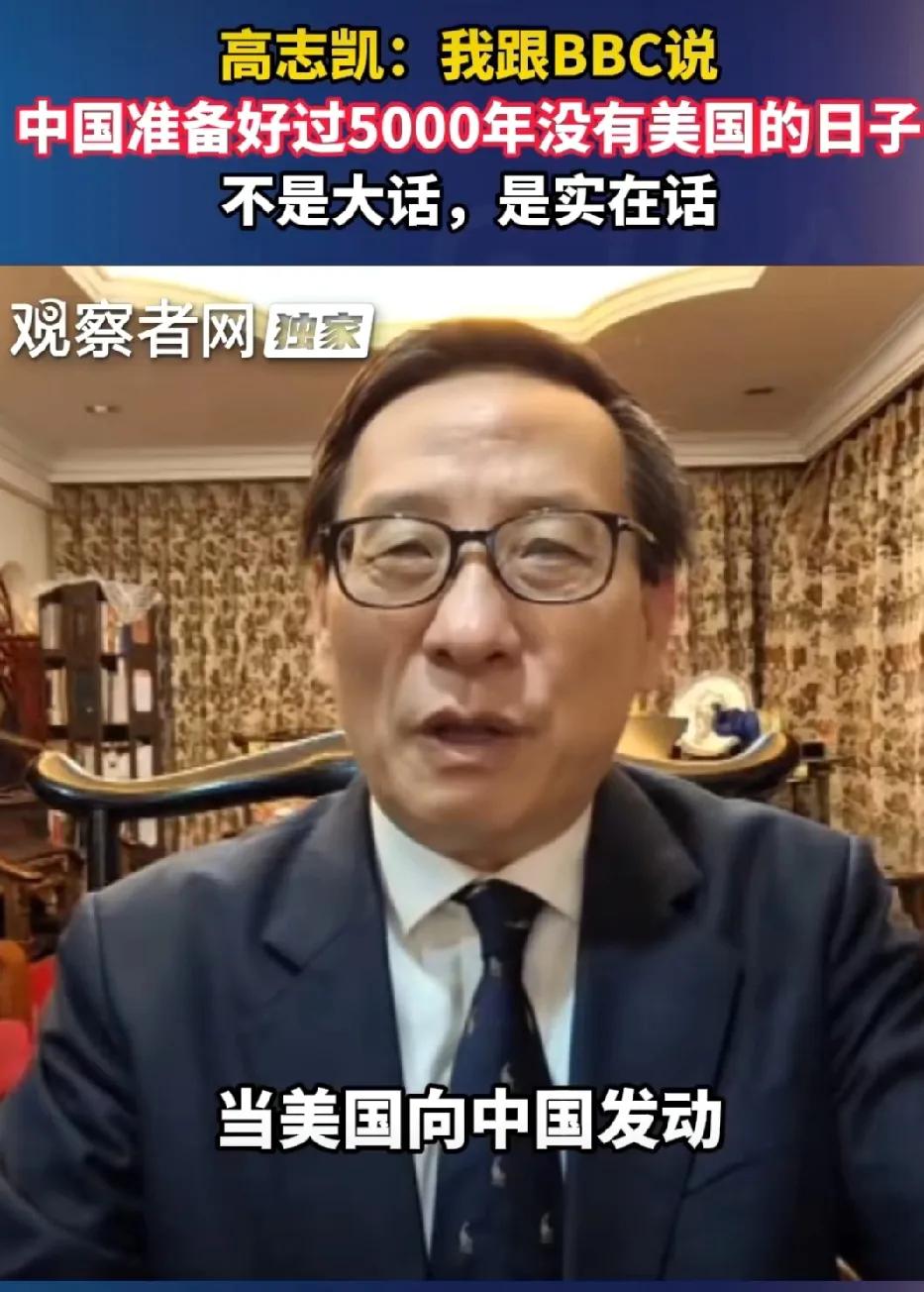

有美国学者质疑高志凯:你的国家迅速发展武力,已严重威胁到了周边邻国的安全关切。高志凯回应道:中国发展武力,并不是针对邻国,因为在中国的邻国当中,中国并没有对手。 自2024年中国004型航母下水、东风-61导弹完成高原测试以来,五角大楼连续发布三份《中国军力报告》,将“中国威胁论”从南海争议区扩展到整个亚太。 更耐人寻味的是,美国国防部同年将名称从“国防部”改为“战争部”,这个细节被高志凯团队写入《多边主义蓝皮书》,成为揭露霸权逻辑的关键注脚。 “让我们看看数据。”高志凯点开全息投影,全球核武库分布图清晰显现:美国在32个国家部署着173枚战术核弹,仅亚太地区就有冲绳嘉手纳基地、关岛安德森基地等5个核武存储点。 对比之下,中国核弹头数量始终维持在最低威慑水平,且坚持“不首先使用”原则。“真正在制造核阴影的,是每年投入1.2万亿美元升级核武库的某国。”他特意将美国2024年国防预算数据标红,这个数字超过其后九个国家军费总和。 现场陷入短暂沉默。史密斯试图转移话题:“但中国在南海岛礁部署反导系统……”话未说完,高志凯调出菲律宾台风“海燕”救援画面:2024年12月,马尼拉湾沿岸村庄被淹,中国南海岛礁基地的运-20运输机连夜空投300吨救灾物资。 “如果真如您所说存在威胁,为何要耗费燃油穿越争议海域送温暖?”他继而抛出另一组数据:中国与东盟贸易额突破6800亿美元,共建的3800公里跨境铁路网惠及12国,“这些合作项目,是用导弹能换来的吗?” 这场辩论的深层逻辑,在后续披露的细节中愈发清晰。美国2025年《核态势评估报告》首次将中国列为“主要核对手”,同时推进“澳英美联盟”核潜艇合作,向澳大利亚转让95%浓度的武器级铀。 而中国同期做的,是推动联合国《禁止核武器条约》生效,并帮助无核国家建立核安全培训中心。更讽刺的是,当美国指责中国“军事化”南海时,其B-52H轰炸机正携核弹头在台湾海峡上空巡航——这种“双重标准”被海外网友剪辑成对比视频,在TikTok获得2.3亿次播放。 “中国发展军事力量的目标,在国防部白皮书里写得很清楚。”高志凯展示的2025年版白皮书显示,中国军费占GDP比例连续十年低于1.5%,而美国同期维持在3.4%以上。 他特别指出中国航母的行动轨迹:山东舰编队在亚丁湾为6700艘商船护航,辽宁舰访问香港时开放舰载机起降观摩,“这些动作与某些国家航母频繁靠近他国领海形成鲜明对比”。 当被问及“中印边界是否构成威胁”时,高志凯的回应引发会场掌声。他调出1962年自卫反击战档案,指出中国在战后主动撤至实际控制线后20公里,并修建新藏公路保障边疆稳定。 “反观某国,至今拒绝签署《中印边界实际控制线协定》,却在麦克马洪线问题上纠缠百年。”他提出的“恒河为界”假设,本质是揭露殖民遗产的荒谬性——这条假设线北侧的垃圾处理问题,恰是印度环境治理失败的缩影。 这场辩论结束后,海外社交平台兴起“事实回击”话题,德国网友的评论获得高赞:“当中国用高铁连接欧亚时,某些国家还在修边境墙,这才是文明的差距。”更值得玩味的是,美国智库兰德公司随后发布的报告承认:“中国学者的战略叙事,正在动摇西方主导的国际秩序话语根基。” 如今回看这场交锋,其意义早已超越具体事件。当美国将国防部改名为战争部时,中国在联合国大会上推动通过了《全球安全倡议》;当五角大楼渲染“中国威胁”时,中国海军第45批护航编队正为沙特油轮清除索马里海盗。 这种对比揭示出一个真相:真正的安全,从来不是靠威胁他人获得,而是通过守护共同利益实现。正如高志凯在辩论尾声所说:“我们发展军事力量的速度,永远赶不上某些国家制造危机的速度,但这正是我们保持警惕的理由。” 这场没有硝烟的较量,仍在持续。当您看到这篇分析时,洛杉矶港正卸下第1.2万个来自中国的集装箱,而南海某岛礁的灯塔,仍在为过往船只指引安全航向。 那么,您认为,哪种发展模式更能带来持久和平?欢迎在评论区分享您的观点。