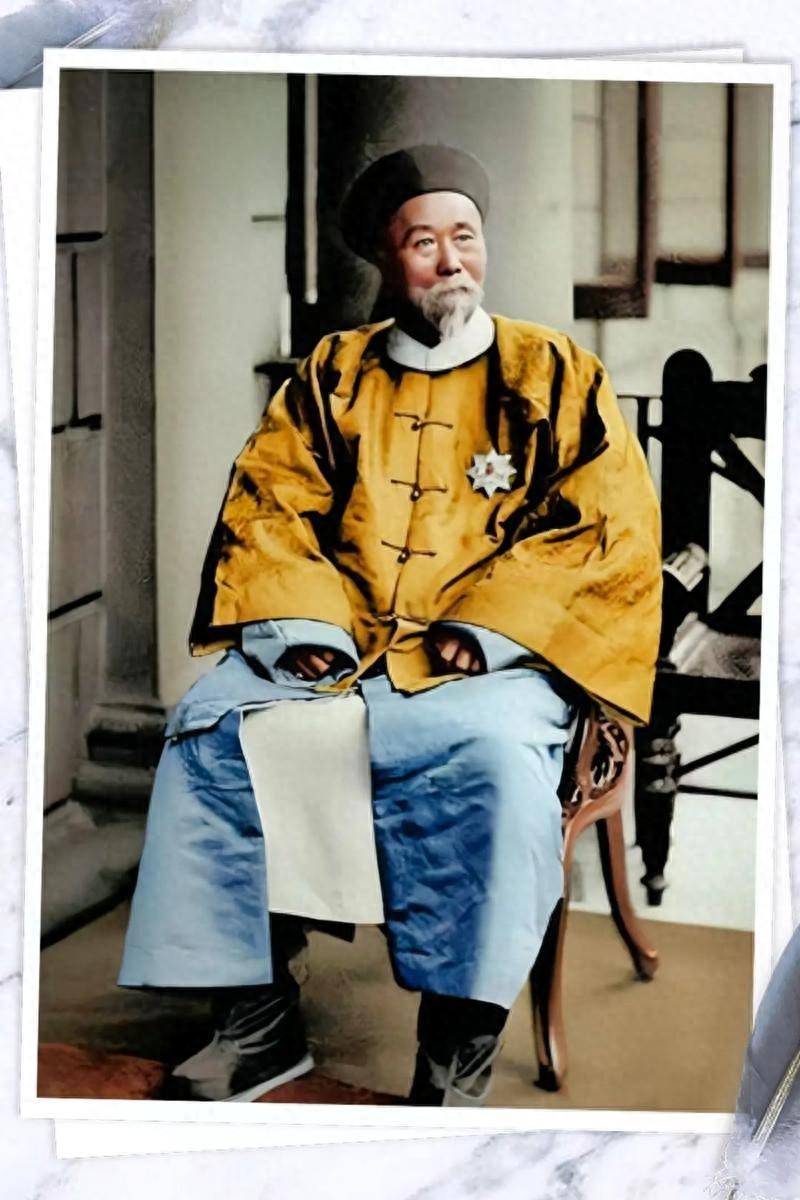

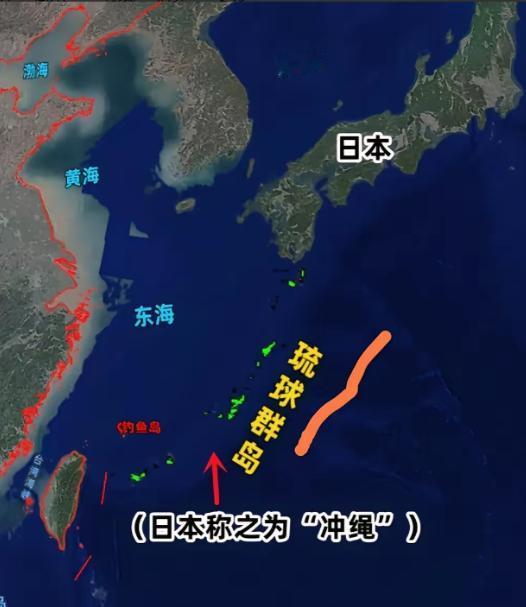

日本提出琉球一分为二,归还大清先岛群岛。李鸿章表示:大清不要。 琉球这块地儿,日本人不是一开始就抢走的。最早他们还想“分一半给大清”,说得可客气了,李鸿章看了一眼,直接摆手:“我们不要。”那可不是嫌事儿小,而是看穿了日本的算盘。 这事发生在1880年,日本人登门提了个方案,说琉球太大,不如一分为二。 北边归日本,南边归清朝。听上去像是商量,其实是圈地。 可问题来了,琉球到底是谁的?真别说,还真不是日本的。时间得往回倒个几百年。 琉球原本不是一个国家,而是三个小国头打来打去,叫“三山时代”。 后来中山王尚巴志出手,把三个统一了,定都首里,成立了琉球王国。 那会儿是明朝,朱元璋直接派人过去,给了他们王印和制度,明文规定要朝贡。 换句话说,琉球在法理上就是中国的藩属国,和日本半毛钱关系都没有。 但好景不长。1609年,日本的萨摩藩看琉球富得流油。 直接动兵打了进去,还把国王押走逼签不平等条约。 自此之后,琉球就成了“两头朝贡”的奇葩状态: 一边给清朝上供,一边给日本纳税,夹在中间做个人。 这事到了明治维新以后,日本变得贼野心,开始动手“清理门户”。 1872年,日本说:琉球不再是王国,是“琉球藩”了,尚泰你别当王了,当藩王。 三年后,又不让他们朝贡清朝。1879年干脆一刀切,废藩置县,设冲绳县,琉球王国彻底灭亡。 日本人这操作,李鸿章全看在眼里。 他不是没反应,而是清政府那会儿外患内忧,实在腾不出手打仗。 但李鸿章知道,如果在法理上承认日本的“分岛方案”,那就是给日本的侵略背书,以后就再也说不清了。 所以,当日本人在1880年拿着一张纸上门,说: “我们把南边的先岛群岛(就是宫古八重山)还给你们吧,也算是给大清一个面子。” 李鸿章只是冷冷地笑了笑。 “分岛?不好意思,这事不能分。一旦签了,就等于告诉天下—— 北边的琉球本岛是你们的。那以后我们拿什么说这地是中国的?” 这话听着拽,其实是他算得太明白。 当时清朝还管不着先岛群岛,真收回来还得派人驻军、设政务、花钱养人。 而且,那地方太远,离福建上千里,海上运输也难。 李鸿章知道,收回来不但守不住,还会被日本人借机说: “你们都接受了我们割让的地,等于承认我们主权。” 那不就正中下怀? 所以李鸿章对这份“分岛改约案”是连看都不想看,态度明确: “不签字,不谈判,不接收。”这不是怂,是稳。 琉球问题要解决,就得整个来,不能让日本人吃一口还想骗你签字认账。 说到底,日本人这操作就是偷地还想要你盖章。 但事情并没有因为李鸿章的一句话就结束。 几年后,甲午战争一打,清朝败了,连台湾都丢了,更别说琉球了。 从那以后,清朝彻底失去了对琉球问题的发言权,整个东海的战略格局也被日本掌控了。 你可能以为故事到这就完了,其实没那么简单。 琉球的问题,后来还真没法彻底盖棺定论。二战后,美国打赢了,把琉球接管了起来。 《开罗宣言》和《波茨坦公告》规定: 日本得把打来的地都吐出来,可琉球压根没被写进“保留领土”里。 也就是说,从国际法上来看,琉球并不是日本的固有领土。 联合国还专门把琉球列为托管地,交给美国代管,主权归属未定。 可到了1971年,美国和日本私下签了个协议,把琉球的“行政权”给了日本。 注意,是“行政权”,不是“主权”。条文甚至都没用“归还”这个词,而是“放弃施政权”。 这就留下了一个大坑。 中国抗议,美国没理,琉球民众也闹。 现在琉球人还有不少人支持独立,反对日本当局,还不时抗议美军驻扎。 这时候再回头看李鸿章那句话,就有点味道了。 “我们不要”,不是不要琉球,而是不接受一个被切割后的烂摊子。 那是对历史的坚守,也是对未来法理空间的保留。 现在日本人在琉球大搞军事部署,美国人拿它当前沿阵地,中国则不断重申琉球主权未定。 李鸿章当年不签字的决定,反倒成了今天琉球问题还能“说得上话”的唯一法理依据。 要是当年签了字,这事就真定了性,琉球就彻底成了日本的“自家地盘”。 这下你该明白,李鸿章的那句“我们不要”,不是放弃,而是留下了一条后路。 琉球的问题,今天还没完,以后更不会简单。

崆峒山人

琉球群岛自古以来就是中国的。日本作为战败国,没有资格管辖本土以外的领土,美国所谓向日本移交“施政权”根本就是非法的,是对二战成果的公然践踏,中国应该收回琉球群岛的合法管辖权。