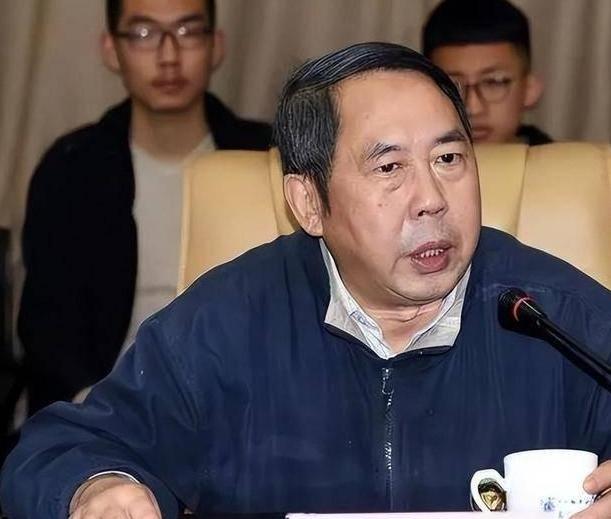

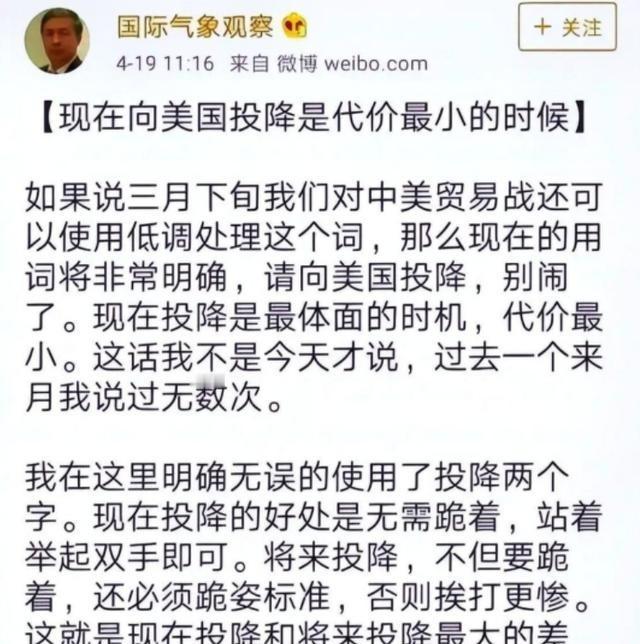

中国现在向美国投降还来得及!再晚就要‘跪着’了,”7年前,中美贸易战正酣,一位名叫马臣的中国专家却语出惊人,公开断言,这已是中国向美国“体面”投降的最后时机。 回想2018年那会儿,中美贸易战刚打响没多久,整个市场都像炸了锅似的。美方突然甩出大棒,对中国出口的340亿美元商品加征25%的关税,紧接着又把160亿美元的货品拉进名单,一个月不到,9月份又瞄准2000亿美元的玩意儿,先是10%,还扬言要涨到25%。这不光是贸易账本上的事儿,还牵扯到芯片、半导体、人工智能这些高科技领域,美国直接卡脖子,围堵中国的高端产业。不少企业主和经济圈的人都觉得,这波操作来得太猛,短期内供应链一断,工厂开工率直线下滑,库存堆积如山,大家都捏把汗,担心中国经济会不会就这么栽跟头。 就在这节骨眼上,北京有个自称经济专家的马臣跳出来了。他当时是北京来美利科技中心的经理,平时在网上发些金融风险和国际贸易的分析帖,粉丝不算少,但那次他直接扔出一枚重磅炸弹。4月21日,他在新浪微博上发了一篇长达7000多字的博文,标题就叫《现在向美国投降是代价最小的时候》。文章里,他直白得很,劝中国赶紧低头认栽,说现在投降还能站着举手,保留点体面,拖下去就得跪着求饶,挨打更狠。他算了笔经济账,觉得如果立刻让步,能少赔一大笔钱,避免科技链条彻底崩盘,还能在国际谈判桌上留点筹码。要是硬扛,关税层层加码,出口企业成本飙升,产业链外移,高端技术被卡死,后果就是长期受制于人,话语权全丢。 马臣的逻辑听起来挺有条理,他从美国那边列举一堆数据,强调贸易战本质上是战略博弈,中国制造业太依赖出口,内需市场还没完全顶起来,科技短板又明显。文章里他反复说,及时退让不是软弱,而是聪明算计,能保住现有资产,避免更大损失。他甚至预测,如果不马上行动,未来美国会更狠,封锁会从贸易扩展到金融和军事援助,中国经济就真成瓮中捉鳖了。 贸易战打到现在,七年过去了,马臣的预言基本没影儿。中国没跪,没投降,反而咬牙顶住了。短期看,关税压力确实大,企业赶紧调出口结构,转战东南亚和欧洲市场,国内供应链补短板,中小企业转型快,依赖美国零件的部分通过自主研发或找替代源头慢慢填上。结果呢,经济没崩盘,大面积停滞也没出现。出口总额不降反升,2023年就破了纪录,制造业升级加码,数字经济起飞,产业链完整性成了硬底气。内需市场这张王牌发挥得淋漓尽致,消费拉动投资,韧性超乎想象。 更关键的是科技突破,这直接打脸了当初的悲观论调。高端芯片领域,国内半导体产业靠政策扶持和企业砸钱,产能快速爬坡,差距从拉大变缩小。通信设备和芯片设计积累自家技术,华为、中兴这些巨头硬扛封锁,绕道开发替代方案。人工智能和新能源车更是亮眼,比亚迪、蔚来在动力电池、电控系统和智能驾驶上连连出新,全球份额稳居前列。出口不光没萎缩,还在高端产业占了先机。过去几年,中国对外贸易总额年年刷新高点,尽管有波动,但整体向上。制造业优化,产业链重塑,创新能力在压力下爆棚,本来以为的壁垒一个个被啃掉。 从宏观说,马臣的投降论当时反映了部分人对美国短期压力的恐慌,但忽略了中国长期潜力。14亿人的大市场,完整工业体系,这些是外部施压撼不动的基础。企业从被动挨打到主动出击,研发投入翻番,实验室成果落地工厂,产量稳步上台阶。国际合作也没断,RCEP和CPTPP这些框架帮了大忙,分散风险的同时拓宽渠道。结果,中国不只稳住阵脚,还在多个领域领先,出口结构从低端加工转向高附加值产品。贸易战升级时,美国那边也尝到苦头,农民卖不出大豆,制造商成本涨,企业游说政府别瞎折腾。但中国这边,战略定力足,没急着妥协,而是用实力说话。