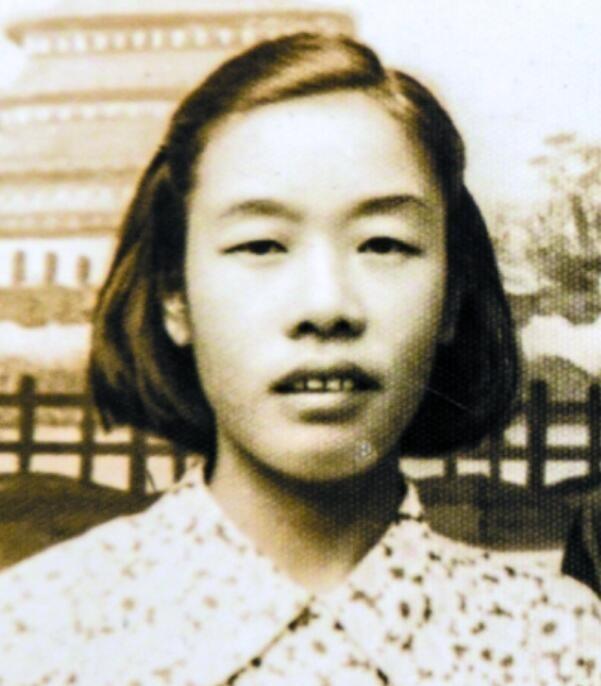

1949年,睡在江姐下铺的战友,在渣滓洞大屠杀枪响前倒地装死,特务进来补枪时用枪托捅她的腰部,她强忍着挺了过去,可特务随后竟放起了火…… 江姐已经在半月前被带走处决,牢房只剩下一群被关押多时的革命者。传言说要“转移”,可守卫脸上那种不自然的平静,让人心里发凉。 门“砰”地一声锁死,随后机枪轰鸣,空气里飘起刺鼻的火药味。倒在血泊中的人一动不动,谁也不敢喘气,谁还活着,只有自己知道。 渣滓洞原本只是个小煤窑,坑道潮湿,铁门厚重,空气闷得像被烧过。战火连天的岁月里,国民党特务把这里改成了看守所,专关“危险分子”。 江竹筠被捕后就被押到这,铁窗外就是乱石嶙峋的山壁。审讯室的灯光常亮,传出的惨叫穿过走廊,让新来的囚犯彻夜不眠。 江竹筠每天被押去“交代”,回来时衣衫破碎,步子稳得像在走一条看不见的线。女牢里的人都避开她身上的血迹,却偷偷挺直了背。 秋天的风吹不进牢门,潮气和煤烟黏在墙上。传来新的消息——前些天松林坡那边又枪决了一批人,白公馆也有人“转移”。狱中暗暗传递的眼神,比刀子还锋利。 守卫换得更勤,探照灯整夜扫着院子。有人听到外头马车的轮声,心里一沉。有人悄悄撕下衣角,藏在草垫底下,写下家乡名字,怕哪天连名字都被抹掉。日子一天天过去,空气越来越紧,连呼吸都像在倒数。 十一月十四日,江竹筠被带走。没有宣判,也没有告别。铁门一关,牢房陷入一阵死寂。风从山那头吹来,带着干草与硝味。狱友明白,一条生命在歌乐山上被枪声划破。 几个小时后,监狱里传来走动声,士兵低声交谈,手电光扫过铁栏。那种光像刀,照到每一张脸上,都留下一层死白。女人们靠在墙上,不敢问,只能握紧拳头,把指甲掐进掌心。 两周后的夜晚,屠杀开始。看守打开门,命令全体起立,说要转移。空气里带着潮热的气味,枪口在灯光下闪烁。犯人被分成几排,推向操场。有人察觉不对,脚步放慢,却被枪托猛击。 接着,一阵密集枪声响起,火光在黑暗中闪动。血水顺着地砖缝隙流进角落。几个倒下的人咬紧牙关,装作死去。特务举着手电逐个检查,用枪托捣胸口。 火光再次亮起,有人把汽油泼进屋里,浓烟翻滚,铁门外传来笑声。幸存者在烟雾中屏住呼吸,灰烬落在脸上,睫毛烧焦的味道混着血腥气。夜色吞噬了一切,只剩火光在闪。 清晨的歌乐山静得出奇。浓烟还在山腰盘旋,空气里飘着焦味。特务撤走时带走了尸体清单,却没算到几个人真的活了下来。 三十多人从乱石堆中摸爬出去,赤脚,浑身血污,顺着小路逃向山下。有人摔倒,有人背起昏迷的同志,沿着沟渠往前。远处能听见枪声,山林在燃烧。 那天的太阳升得慢,光线照进废弃的牢房,墙上弹孔密布,残砖上写着几行血字——“革命者的鲜血不会白流”。 重庆解放的消息三天后传来。大街上人潮汹涌,枪声被鞭炮取代。士兵推开渣滓洞的铁门,看到成堆的灰烬与散落的手铐。 调查队花了数周清点遗物,从焦土里挖出被烧焦的文件、子弹壳和未爆的手雷。白公馆与渣滓洞屠杀案随即立案,相关负责人员被追捕。 看守所长徐贵林逃到贵州,几个月后落网,在军法处受审。庭审记录里写着“十一月二十七日晚十点至次日凌晨,执行密令,射杀在押犯人百余名”,笔迹冷硬。 山上的风再次吹起,吹过残破的铁门,也吹进幸存者的梦。有人回到牢房旧址,跪在地上,不出声。那块石碑上刻着185个名字,每个都代表一个故事。 游客路过,总要停下来,看那条刻得最深的缝。有人在讲解中听到“机枪扫射”“火焰逼检”这些词,心里一紧。 那些片段,有的来自口述,有的出自文学,都指向同一个夜晚。火光里的人,有名有姓,也有无名无声,历史在沉默中留下痕迹。 岁月流转,红岩精神成为这座城市的另一种风骨。渣滓洞不再是阴暗的牢狱,成了纪念馆。展厅里陈列的刑具、信件、布片静静摆放。 参观者顺着阶梯走下去,脚步声在石壁间回荡。每一阵风吹过,都像在提醒:那些倒下的人没有消失,只换了另一种方式存在。 江竹筠的事迹早已写进教材,唱进歌声,也刻进一代又一代人的记忆里。