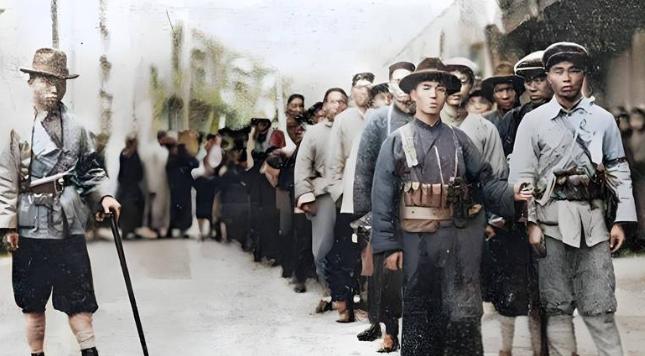

1947年地下党被处决前婉拒房东送的断头饭:“我吃不下”,房东弯腰轻声说:“这碗饭你必须吃,还得慢慢吃、好好吃!” 秋天的风卷着尘土在街口盘旋。看守所的门半掩着,几名被捕的地下党员跪在泥地上,头发打结,脚镣叮当作响。押解的士兵换岗时打着哈欠,神情麻木。 一个身影被推到墙角,双手反绑,脸上满是风霜。屋外传来碗勺碰撞声,一个老房东拎着食盒走进来。木盖被掀开的那一刻,饭香混着灰尘味散开,空气变得凝重。 囚室里的人低下头,说了句“吃不下”。那碗白饭在阳光下泛着热气,房东的手微微颤动,像在催他快点做个决定。 故事的线索常被讲成传奇。有人说那顿饭救了命,也有人说那只是民间的怜悯。真实的背景却比传闻更冷。那一年,解放战争的枪声从北方一直延到江淮。 地下交通线断断续续,电台被搜捕队锁定,联络员一批批被抓。很多人甚至来不及报上自己的组织名。 国统区的清剿扩大到普通百姓的家门口,任何被怀疑的人都可能被带走。饭铺、当铺、旅店都成了临时的审讯点,夜里常能听到枪响。 在这样的气氛里,房东送饭这件事显得突兀。被捕的党员大多是工人、教员、邮差,身份普通,行动隐秘。房东不过是住在隔壁的老人,按理不该多事。 可那天早晨,老人背着食盒出了门。街上有宪兵巡逻,他低着头,脚步稳而急。推门进去时,看守皱了眉,却没阻拦。 老人的手伸进衣袖,摸出一张缴过税的收据,哑着嗓子解释:“亲戚,送顿饭。”那张纸成了他唯一的通行证。 地下党的活动在那座城曾极其活跃。早在抗战时期,地方组织就在老城北门设过情报点。解放战争爆发后,交通员从淮河以北一路潜行,把情报送到新四军前线。 消息的流动靠人,不靠电台。线人常是车夫、药铺学徒、或教书先生。1947年的镇压最狠,一夜之间二十多人被抓,审讯持续几天。房东所住的那间小屋,正是一个秘密接头点。 那名被押解的党员在被捕前住过他家,常帮着挑水修灯。老人与他素昧平生,却记得一次夜里敲门时,那句“借口热水煮药”的托词。 饭端上去的一刻,没有人多言。看守打量着那碗米饭,用筷子翻了几下,没见异样,就把碗推了过去。地下党员望着那团冒热气的白饭,手被绳子勒得发青,动都动不了。 老人靠近,弯下腰,轻声说了一句——“慢慢吃,好好吃。”这句含糊的话传到他耳边,像是一种暗示。外人只以为是安慰,没人看见老人手掌下的动作。 碗底那层饭硬得不对劲,几口下去,舌尖碰到了铁片。那是一小段削得极薄的钢锯齿,被饭粒裹着,藏在最底下。 夜色降临,看守换班。囚室里的灯光昏暗,空气里全是铁锈味。那人用口水湿润指尖,反复摩擦绳索。几下摩擦后,麻绳的毛边开始松开。手腕破皮流血,汗顺着额角淌下。 锯片磨断绳结,时间像被拉长。几声短促的脚步传来,他停下,屏住呼吸。走廊尽头的门开开合合,又关上。看守走远,绳索断裂的瞬间,他的眼里闪过一点光。 黎明前的街道还未解禁。看守所后墙靠近一片荒地,砖缝松动,是多年前修缮留下的漏洞。风吹得草叶沙沙作响。 一个人影趁黑挤出缺口,趴在地上几乎与泥土融为一体。看守的哨声在夜里回荡,脚步急促。逃亡者的脚陷进泥坑,又被抽出。泥浆溅到脸上,目光死死盯着前方的巷口。那是通往河边的方向。 河堤上的柳树被风吹得东倒西歪。黑影钻进堤下的芦苇,身后传来追兵的呼喊。几发子弹打在石头上,火星四溅。芦苇被踩断,空气里弥漫着焦味。人影翻过一处矮堤,扑进水里。 冰冷的河水包裹全身,他咬紧牙关,顺着水流漂远。几分钟后,追兵的灯光在岸边摇晃,没再发现踪迹。 数日后,传言在城里传开。看守所死了一个替身,被当成“越狱者”补枪,真凶早已不知去向。有人说那名逃脱的党员回到北方继续战斗,也有人说他潜伏在城里直到解放。 房东再没被问话,照常挑水扫地。只有邻居偶尔看到他家灶台上那只旧铁碗,底部缺了一角。 这个故事的细节在不同地方被反复改写。有人把它讲成传奇,有人写成戏剧。权威档案里没留下完整的记录,名字、地点、年份都模糊。 唯一能确定的,是1947年前后,许多地下党员在各地被捕牺牲,也有少数凭智慧与民心脱险。那碗“断头饭”,也许真的存在,也许只是无数相似故事的缩影。 每座城市都有这样的传说。普通人用一碗饭、一句暗语、一张收据,帮忙延续一条生命。战争的残酷让人警觉,善意却在灰尘里闪光。即便档案缺页,故事依旧在人们口口相传中活着。 街头的石板、老屋的墙缝、河堤的草丛,都曾是沉默的见证。那些没留下名字的人,用最朴素的方式支撑了信念,也让那句“慢慢吃、好好吃”成了地下斗争年代最温柔的暗号。