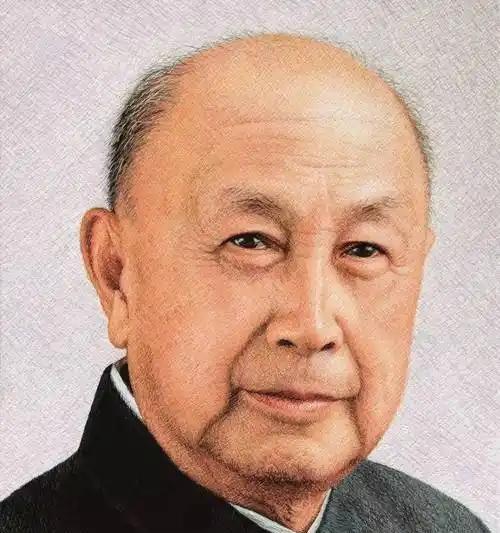

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 这话可不是客套,钱学森看得比谁都透彻——两人的价值,从来不在一个维度上。钱学森1950年想回国时,手里攥着的是导弹、火箭的核心设计经验,这些技术能直接变成国防重器,美国军方直言“他一人抵五个师”,自然要死死按住。杨振宁不一样,他深耕的是理论物理,1954年和米尔斯提出的规范场论,那会儿还没显露出威力,看上去只是黑板上的数学公式,没法直接搓出原子弹、造火箭。 美国算得精明,却没料到这理论后来成了现代物理学的“底层操作系统”。宇宙里除了引力之外的三种基本力,全靠它统一描述,连希格斯发现“上帝粒子”修补的都是这理论的小漏洞。更狠的是,1957年他凭宇称不守恒拿诺奖时,学界后来才知道,这不过是他“三流的工作”。这样的人物,怎么可能不重要?只是他的重要性,藏在更长远的时间里。 钱学森的判断,藏着对国家处境的精准考量。上世纪五六十年代,国内连像样的实验室都凑不齐,杨振宁那些诺奖级的理论研究,根本找不到能对话的同行。他留在普林斯顿高等研究院,反而能站在学术金字塔尖,守住中国人在尖端科学的一席之地。1957年他领奖时说“我是中国人”,这话在西方世界掷地有声——那年代,不少人还戴着“中国人搞不了顶级科学”的有色眼镜,他用奖杯直接砸碎了偏见。 等到1971年中美关系刚有松动,杨振宁立刻踩着破冰的第一波浪头回国。见到邓稼先时,他问起原子弹是不是靠外援,听到“完全自力更生”的回答,当场哭得像个孩子。返美后,联邦调查局的人天天找上门盘问,他却照样在哈佛、麻省理工演讲,把国内的真实情况讲给西方学界听,硬生生撕开了信息封锁的口子。后来他推动设立的交流委员会,十年间资助近百位中国学者赴美进修,这些人回去后全成了科研中坚。 他做的远不止搭桥梁。1972年见周恩来时,他直言“中国要重视基础科学”,这话点醒了正急着搞应用技术的学界。改革开放后,他又给邓小平写信,力主派留学生出国,还亲自推荐了1200多人。要知道,那会儿“出国”还是件敏感事,没有他的学术威望背书,这事儿根本推不动。后来清华高等研究院的建立、60多座物理实验室的落地,乃至《科学美国人》中文版的引进,背后都有他的影子,算下来至少帮中国物理研究少走了二十年弯路。 有人曾酸溜溜说他“回国晚”,可这恰恰印证了钱学森的远见。要是早年他真回来了,或许能培养几个学生,但现代物理的“标准模型”构建、量子群理论的兴起,这些人类科学史上的大事,恐怕就少了一位关键推手。他留在国外时,是中国伸向世界科学前沿的“触角”;晚年回国任教,又成了滋养后辈的“土壤”,八十多岁还在给清华大一新生讲普通物理。 说到底,美国放杨振宁,是算错了“短期利益”;钱学森让他留下,是算准了“长远棋局”。这世上从没有“哪种贡献更重要”的说法,有的只是“在对的时间做对的事”。钱学森带着导弹技术筑牢国防底线,杨振宁用理论和远见铺就科学高地,两人殊途同归,都是在为国家托底。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。