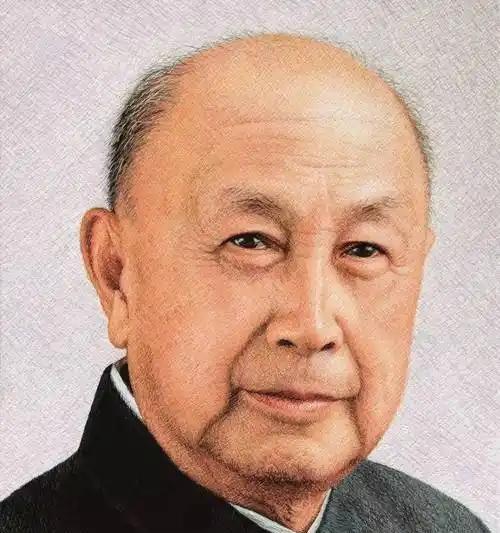

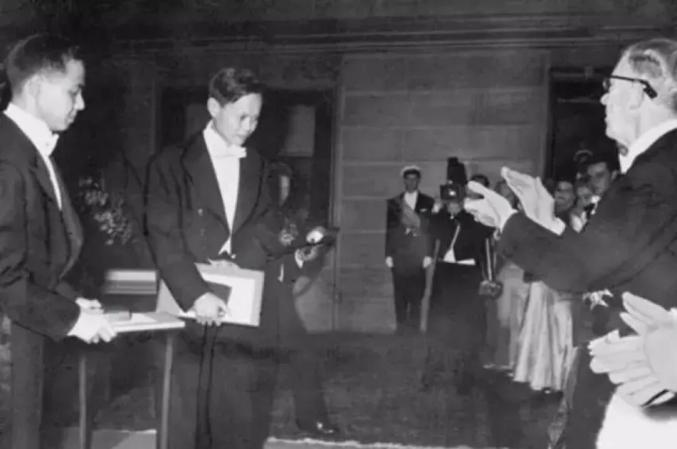

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 说白了,美国扣钱学森放杨振宁,根本不是谁更重要的问题,而是国家在不同阶段需要不同“武器”,钱学森是让中国站稳脚跟的“硬盾”,杨振宁是帮中国腾飞的“智脑”,钱学森早就看透了这层关键。 先看钱学森那时候的光景,1950 年新中国刚成立一年,朝鲜战场烽烟正起,西方的封锁像铁桶一样严实,没有像样的国防重器,别说发展了,能不能保住家底都是问题。 钱学森手里攥的可不是纸上谈兵的理论,而是实实在在能造导弹、搞火箭的硬核技术 —— 他在美国加州理工学院主持过喷气推进实验室,参与过美军导弹研制,脑子里装的全是能直接转化成国防实力的机密。 美国海军部次长金贝尔急得跳脚,直言 “他一个人能顶三到五个师”,这话可不是夸张,后来海关在他托运的行李里查出近八百公斤的草图、笔记和照片,全是涉及火箭、原子弹的核心资料,这哪是科学家的行李,简直是移动的武器图纸库。 美国自然死死扣住他不放,从 1950 年到 1955 年,五年时间里他每月都要去移民局报到,随时接受传讯,就是怕他把这些 “硬货” 带回中国。 而钱学森一回国,立刻牵头组建了国防部第五研究院,手把手带团队搞出了东风一号导弹,短短几年就让中国从 “无弹国” 变成能自主发射导弹的国家,后来更是参与 “两弹一星” 工程,等于给新中国装上了最坚实的盾牌,这种立竿见影的安全感,在那个年代比什么都金贵。 再看杨振宁,他的赛道和钱学森完全不同。杨振宁专攻理论物理,搞的是 “宇称不守恒”“规范场” 这类看似离现实很远的基础科学,这种研究不像导弹那样能立刻形成战斗力,但却是所有高端科技的源头活水。 更关键的是,1950 年代的中国压根没有搞前沿理论物理的条件,连基本的实验设备都凑不齐,要是杨振宁那时候回来,别说拿诺贝尔奖,能不能继续做研究都是个问题。 美国那边也打错了算盘,觉得理论研究对军事没直接威胁,加上当时中美关系冰封,反而放任他留在西方。可他们没料到,杨振宁这颗 “智脑” 早就开始为中国布局了。 1971 年,他顶着压力成为首批回国访问的美籍科学家,这一步直接打破了中美科技交流的僵局,之后大批华裔学者跟着回国探亲、交流,周培源都夸他是 “无人能及的桥梁搭建者”。 他还直接给邓小平提建议,推动派遣留学生赴美,自己亲手推荐了超过 1200 名年轻学者出国研修,这些人后来大多成了中国科研的中坚力量,相当于为中国培养了一整支 “智慧后备军”。 等到中国需要从 “站稳脚跟” 向 “科技腾飞” 转型时,杨振宁的价值更是彻底凸显。2003 年他 81 岁高龄时全职回到清华,没搞半点虚的,直接给 200 多名大一新生讲了一学期的 “大学物理”。 82 岁的诺奖得主每周两次课,课间 5 分钟还在答疑,这种对基础人才的浇灌,比建几个实验室更管用。他借鉴普林斯顿模式建的高等研究中心,坚持 “宁拙毋巧” 的治学理念,短短十几年就成了中国基础科学的重镇,培养出的学者在国际上都有了名气。 更妙的是他的理论成果,当年看似 “无用” 的规范场理论,后来成了粒子物理、凝聚态物理的核心基础,间接支撑了中国在半导体、量子科技等前沿领域的突破,这就是 “智脑” 的长远威力 —— 不像导弹那样一声巨响惊天动地,却能让科技发展的根基越来越牢。 说到底,美国当年的选择本质上是 “捡了芝麻丢了西瓜”,他们只看懂了钱学森手里的导弹图纸能立刻威胁自己,却没看透杨振宁的理论和人脉能给中国科技注入长久的生命力。 而钱学森早就看清了这一点,国家刚成立时缺的是能立刻御敌的 “硬盾”,所以他必须回来;而搞基础科学、搭国际桥梁的事,得有人在国外扛起来,杨振宁就是最合适的人选。 这从来不是谁比谁重要的问题,就像打仗时既要有盾牌挡子弹,又要有军师定战略,钱学森和杨振宁,不过是在国家最需要的时候,各自站在了最该站的位置上,前者让中国 “不被打趴下”,后者让中国 “能跑得更快”,两人的算盘都打得比美国精多了。