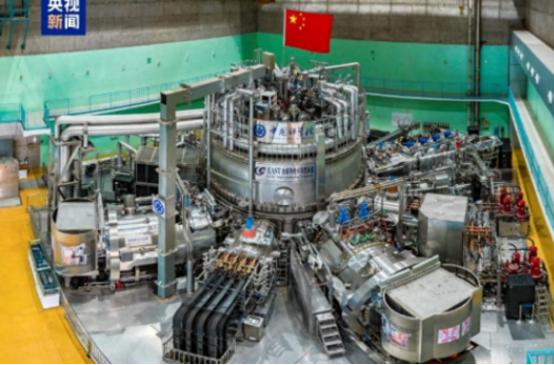

中国“人造太阳”一旦点亮,美国11艘航母舰队,将在24小时内,被激光武器“烧成废铁”!别再谈什么航母、导弹了,谁第一个掌握可控核聚变,谁就掌握了“无限能源”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 核聚变的核心问题是把氢同位素加热到极高温度,使之成为等离子体,并在磁场或惯性约束下让这些带电粒子在极短时间内发生聚变反应,从而释放出能量。 所谓“千秒级”,是指在实验装置里等离子体能在受控状态下稳定存在上千秒,而“高约束”则意味着等离子体的温度、密度与能量约束参数达到了能让聚变反应率更高、更经济的水平。 把这两个词放在一起,说明研究团队在如何稳定等离子体、维持磁约束和处理热通量方面积累了关键经验,这是任何走向工程化设备必须跨越的基础性技术门槛。 但从实验室的“成功演示”到能为社会提供电力或转换成军事用途,中间还有很多根本性的差距。先从能量角度讲:目前大多数托卡马克装置仍处于“等离子体参数可控、能量输入远大于输出”的阶段。 也就是说,要把设备点亮并保持等离子体,需要消耗大量能量;要实现“能量净输出”,需要整体系统的能量放大系数远高于目前实验室演示的值。 要把实验室里短时间的高性能运行变成连续、可维护、可商业化的运行,不仅需要更强的等离子体约束和材料技术,还需要能把聚变能量转化为稳定电力的成熟工艺,这些都不是一两个突破就能解决的。 再说工程与材料问题。聚变反应会产生高能中子,这些中子与堆壁材料碰撞会导致材料结构损伤、放射化和氢同位素的渗透与脆化。 要建成可长期运行的聚变电站,需要开发出能承受中子轰击的堆壁材料、有效的中子屏蔽与替换维修方案,以及能在强中子场下可靠运行的泵、阀和电子系统。 更重要的是,任何实用化的聚变堆都必须解决燃料循环、安全与废弃物管理、以及经济可行性问题。这些工程难题比单一的等离子体实验要复杂得多。 从军用化角度看,把可控聚变实验等同于一种“立刻可用的战场武器”也不成立。 核武器的能量释放方式和可控聚变截然不同:现有的聚变武器并非直接由可控聚变装置推动,而是通过不可控的裂变/聚变链式反应瞬间释放巨大能量;而可控聚变的目标恰恰是以极高效率、受控方式释放能量以便长期利用。 要把实验室里的托卡马克变成可移动的、高密度能量武器,需要解决质量、体积、冷却、防护、能量转换与即时释放机制等一系列几乎无法短期突破的难题。 更现实的是,将聚变技术军用化会牵涉到极其严格的国际监督、原材料管控、以及长时间的工程与后勤支撑——这些都不是短时间内能绕开的。 把“掌握可控核聚变”直接等同为“军事压倒性优势”是一种夸大。现实更可能的路径是:聚变首先在民用领域带来革命性影响。 具体可期的方向包括大规模清洁电力的提供、为高温工业过程提供可靠热源、以及将电力转化为绿色制氢等。 聚变发电若能商业化,将在能源结构、碳排放和工业脱碳方面带来长期影响,比起一味谈论武器化更值得期待。 说清楚这些差距,并不意味着低估科学进步的速度。实验装置取得里程碑式成果,本身就表明在理论、控制系统、磁体技术和等离子体物理上有真切的进步。 这些进步为工程化奠定了基础:更长的运行时间让研究者能够观察到在真实工况下出现的问题并改进,积累的材料数据也对设计可替换、可维护的堆体有直接帮助。 但工程转化需要时间、资金、跨学科团队和产业链的构建。任何把短期实验成就解读为马上改变军事平衡的论断,都是对复杂工程与社会制度的低估。 媒体和社交平台上常出现的“谁第一个掌握,就能得到无限能源”的论调忽略了另一件事:真正的能源革命不是单点突破就能完成的,而是需要全球性的技术标准、产业化生产能力、供应链稳定以及法律监管体系。这些软性的“基础设施”往往比单一技术突破更决定成败。 最后,面对公众的焦虑与期待,我们更需要的是冷静与耐心。 一方面应当庆祝科学家们在等离子体物理和实验技术上取得的每一个真实进展;另一方面也要用事实把科幻与现实区分开,让公众理解从实验室到电网、从学术论文到工厂落地,每一步都需要经年累月的工作。 与其恐慌地将科研进展描绘成“即刻改变世界的武器”,不如把目光放在如何把这些技术用于绿色能源、工业升级和人类共同利益上,那才是真正值得期待并值得社会长期投入的未来。