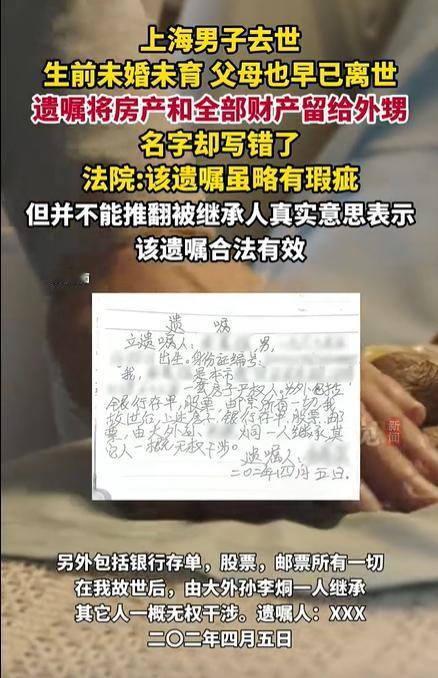

上海一男子死后,2名姐姐将他的遗产瓜分,不料,外甥却意外发现男子留下的遗嘱,里面明确写着,遗产全部归外甥所有。外甥立马联系男子大姨,可对方却不认可,说遗嘱里写的“大外孙”,并非“外甥”,姓名和时间都对不上,遗嘱无效。外甥一气之下,将大姨告上法院,要求归还瓜分的遗产!法院判了! 一份手写的遗嘱,字迹间充满了瑕疵,却最终成为衡量亲情与法律的标尺,守护了逝者最后的真实心愿。 这份遗嘱中的种种错误,非但没有成为法律上的致命伤,反而成了其情感真实性的独特印证。立下遗嘱的王先生终身未婚,没有子女,父母也早已过世。晚年的他长期独居,饱受肺病折磨,反复住院。 长久以来,在他身旁悉心照料的,乃是二姐之子李炯。他不辞辛劳,以亲情为引,默默承担起这份责任,为他的生活带来温暖与关怀。外甥为他买菜做饭,打扫房间,陪他聊天解闷,端茶倒水,甚至熬夜守护。这份情感,深沉而浓郁,其厚重程度,显然已超越了与两位姐姐之间的情谊纽带,于心底蔓延出别样的温度与牵绊。 王先生文化水平不高,平时很少动笔。因此,当他亲手写下遗嘱时,便留下了最朴素的痕迹。他将最亲近的“外甥”写成了口语化的爱称“大外孙”,将“李炯”的名字误写为同音的“李烔”,落款年份也漏写为“二0二年”。 这些笔误,恰恰反映了他的书写习惯与认知局限,是夹杂着方言和习惯的真实表达。遗嘱的内容也遵循了最简单的情感逻辑,将所有资产留给生前付出最多陪伴的人。 2022年,王先生溘然长逝。他的两位姐姐妥善料理了后事,而后前往公证处,将房产与存款进行了均分,一切处理得有条不紊。她们认为,弟弟无后,遗产理应由法定继承人获得。直到半年后,李炯在舅舅房间衣柜深处的抽屉里,才发现了这份改变一切的遗嘱。 这场家庭纠纷的核心,是法律适用中形式严谨与实质正义的较量。李炯的大姨拿到遗嘱后态度强硬,抓住称谓、姓名、日期三大硬伤,主张其形式不合法,应属无效。她甚至提出,外甥未在法定的60天内表示接受遗赠。 然而,法院的审理并未拘泥于字面。法官结合生活常理进行探究,认定“大外孙”是对晚辈的亲切称呼,而同音错字则是文化水平限制下典型的笔误。 更关键的是,法院查证了聊天记录,证实李炯在发现遗嘱后仅仅两天,就明确向大姨表达了接受遗赠的态度,完全符合法律时效。判决的根本依据,是《民法典》中自书遗嘱的核心精神,即立遗嘱人的真实意愿优先于形式上的完美。 最终,一审法院经审慎审理,认定遗嘱具有法律效力,并作出判决。判定被继承人的全部遗产由其外甥李炯继承,为这场遗产纷争画上阶段性句号。大姨提起上诉,二审法院审慎审理后,判定原判无误,驳回其上诉请求,维持原判。此结果为这起案件暂且落下帷幕,一切似已尘埃落定。这个结果彰显了法律以人为本的温度。 此案超越了一家一户的财产纠纷,它在更广泛的层面上引发了对“继承”资格的深刻反思。血缘关系更近的姐姐们,遵循着法定顺位,却与遗产失之交臂。血缘稍远的外甥,凭借着生前的付出与一纸遗嘱,获得了法律的最终认可。 判决实质上肯定了“陪伴价值”与“情感劳动”在家庭关系中的核心地位。继承权的天平,最终向那位在逝者病榻前付出时间与精力的人倾斜。 在老龄化趋势日益明显的当下,该案为社会树立了一个积极导向。法律鼓励并保护那些真正履行赡养、陪伴义务的亲人,而非仅仅承认名义上的血缘关系。它让“谁付出,谁受益”的朴素正义观,在司法实践中得到了温暖的体现。 这份看似错漏百出的遗嘱,凭借其蕴含的真实情感,以及法律对其本意的尊重,战胜了形式的僵化。它不仅为逝者完成了最后的心愿,也为“何为亲情”这一永恒命题,给出了一个温暖而有力的回答。