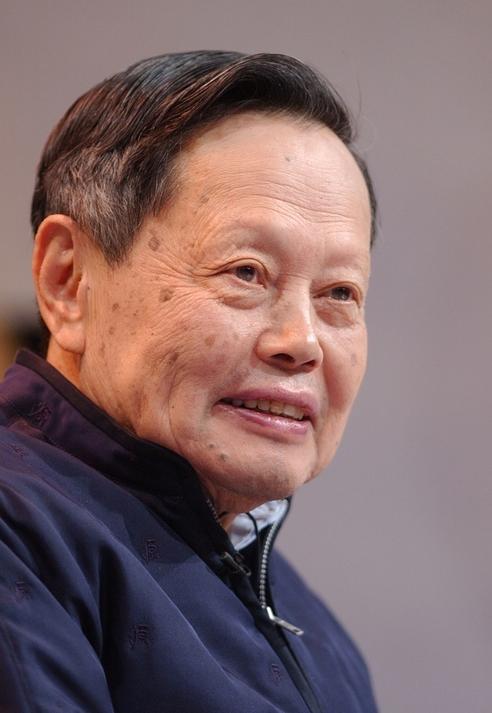

1986年7月,邓稼先浑身大出血,死状惨烈,而在离世之前,他拉着妻子的手,深情地说着,这辈子对不住你,下辈子还要选你。 2024 年邓稼先诞辰 100 周年,许鹿希在老房子打开锈迹铁盒。 几张泛黄的核试验手稿残页躺在盒底,上面的演算公式还沾着戈壁沙尘 —— 这是 1964 年原子弹爆炸成功后,他特意留存的关键数据页。 旁边压着张字条,“下辈子还要选你” 的字迹力透纸背,是他 1986 年临终前攥在手里的最后念想。 许鹿希指尖抚过手稿,突然想起病房里他强忍剧痛说 “这辈子对不住你” 时,额角渗出的冷汗。 铁盒里的每一件旧物,都藏着他对家国的忠诚与对家人的深情。 1962 年戈壁试验基地,邓稼先趴在土坯房的木板上演算。 油灯昏黄,他面前摊着原子弹核心结构图纸,铅笔飞速移动,算错的纸团堆成小山坡。 同事劝他休息:“邓先生,数据明天再算也不迟。”他却摇头:“早一天算出准确数据,国家就早一天有底气。” 这手稿上的每一组数字,后来都成了原子弹爆炸的关键参数,让中国在 1964 年 10 月 16 日拥有首颗原子弹。 当蘑菇云腾空而起时,他对着北京方向鞠躬,眼里满是激动的泪水。 1970 年北京家中,许鹿希把邓稼先的 “国家特等功” 证书锁进铁盒。 证书熠熠生辉,却被他叮嘱 “别对外说”—— 他总说 “功劳是大家的”。 邓志平拿着证书问:“妈妈,爸爸到底在做什么?” 她摸着孩子的头:“爸爸在做能保护国家的事。” 夜里,她在证书夹页写下 “1970. 秋,志平问起爸爸的工作,我为你骄傲”,这字迹后来和手稿成了铁盒里的珍贵记忆。 1975 年氢弹研发现场,邓稼先带领团队攻克聚变难题。 国外技术封锁严密,他靠理论推导和无数次试验突破。 曾连续三天三夜没合眼,终于在手稿上画出氢弹聚变核心模型,解决 “聚变材料稳定燃烧” 难题。 同事们欢呼时,他累得倒在椅子上,手里还攥着画满模型的手稿。 1976 年,中国第一颗实用型氢弹试验成功,这手稿成了 “两弹” 突破的重要物证。 1980 年北京医院,许鹿希整理邓稼先的手稿时红了眼。 手稿边角磨损,还沾着淡淡的辐射尘 —— 这是 1979 年他处理核泄漏事故时留下的。 那年弹体坠地,他不顾危险冲进辐射区,回来后强忍恶心整理数据,手稿字迹都在颤抖。 她把这些手稿小心塑封,放进铁盒,在旁边写 “1980. 冬,你总说工作要紧,却忘了自己的身体”。 这些带辐射印记的纸页,成了他奉献的最好证明。 1985 年病房里,邓稼先刚输完液,就挣扎着要拿核试验报告。 癌细胞已扩散到全身,每动一下都像骨头被碾碎,他却咬着牙说 “把报告给我”。 许鹿希含泪递过报告,看着他用颤抖的手修改,止痛药的药效过去,他额头的汗浸湿了报告纸。 邓志平劝他:“爸爸,别再工作了。”他却笑:“这些建议能帮后来人少走弯路,我多写一句,就是多一份贡献。” 这份修改后的报告,后来被许鹿希放进铁盒,成了他对核事业最后的牵挂。 1986 年春,邓稼先的病情急剧恶化,连吞咽都成了折磨。 吃一口粥要歇好几次,止痛药从一天三次加到一小时一次,却仍止不住内脏传来的剧痛。 但只要清醒,他就会让许鹿希读核试验资料,听到关键处还会艰难地纠正:“那个数据…… 再核对一遍。” 有次疼得晕过去,醒来第一句话还是:“手稿…… 别弄丢了。” 许鹿希握着他枯瘦的手,泪水无声滑落,她知道,他心里始终装着核事业。 1996 年 7 月 29 日,许鹿希在收音机前听到暂停核试验的消息。 她拿出铁盒里的手稿,对着纸页轻声说:“你看,你的建议被采纳了,国家没被落下。” 那天她把 “两弹一星” 功勋奖章放在手稿旁,奖章光芒映着手稿公式,诉说着那段艰苦却辉煌的岁月。 她在日记里写:“1996.7.29,国家暂停核试验,你可以放心了。” 2024 年夏天,许鹿希带着铁盒里的手稿,参加 “两弹一星” 纪念馆展览。 年轻科研人员围着手稿,听她讲邓稼先演算数据、强忍病痛工作的故事,不少人红了眼眶。 邓志平指着展柜里的手稿说:“爸爸的心血,现在有更多人继承了。” 阳光透过玻璃,洒在泛黄的纸页上,那些公式仿佛还在闪耀光芒。 如今,许鹿希仍住在北京的老房子里。 铁盒放在客厅最显眼的位置,里面多了 “嫦娥六号” 月壤样本照片 —— 科研人员说 “这是邓先生当年期待的成果”。 墙上挂着邓稼先的照片,旁边是 “两弹一星” 功勋奖章复制品,他们的故事,成了中国核事业发展的鲜活注脚。 信息来源:《解放军报》2021年8月3日刊《百年瞬间丨两弹元勋邓稼先》 寻找邓稼先 | 邓稼先百年诞辰·海外网

Zcpg2014

中国脊梁[点赞][点赞][点赞]

云淡风轻

怀宁人的骄傲

用户10xxx77

最佩服的就是邓稼先,从理论推算到爆炸成功,全程都是在他的具体研究与引领下完成的,他做的最具体,最艰难、压力最大,承担的责任和风险也是最大,英年早逝也是因为在研制过程中受了核辐射损害。他的贡献无与伦比,他是确确实实的中国原子弹之父!

用户10xxx77 回复 曾晓峰 10-22 12:20

于敏是氢弹之父,但前期的理论准备工作邓稼先已经开始做了,钱学森是导弹和系统工程学之父,现在的航母工程,就是基于他的系统工程的理论指导之下进行的,否则,航母、大型驱逐舰,舰载机、舰载预警机没电磁弹射和电磁阻拦系统,没有有衔接得这么好。他们都是共和国英雄。可原子弹在理论到制造再到试验成功都是在邓稼先的直接主持下进行的。

曾晓峰 回复 10-22 11:43

邓稼先为国防事业牺牲了自己的生命,令人感动。他与钱学森、于敏等,都是天纵之才,国之栋梁。

用户10xxx77

最佩服的就是邓稼先,从理论推算到爆炸成功,全程都是在他的具研究与引领下完成的,他做的最具体,最艰难、压力最大,承担的责任和风险也是最大,英年早逝也是因为在研制过程中受了核辐射损害。他的贡献无与伦比,他是确确实实的中国原子弹之父!特殊英雄永垂不朽!

远远的欣赏

此生无愧入华夏了!光宗耀祖...也对得起子孙了。