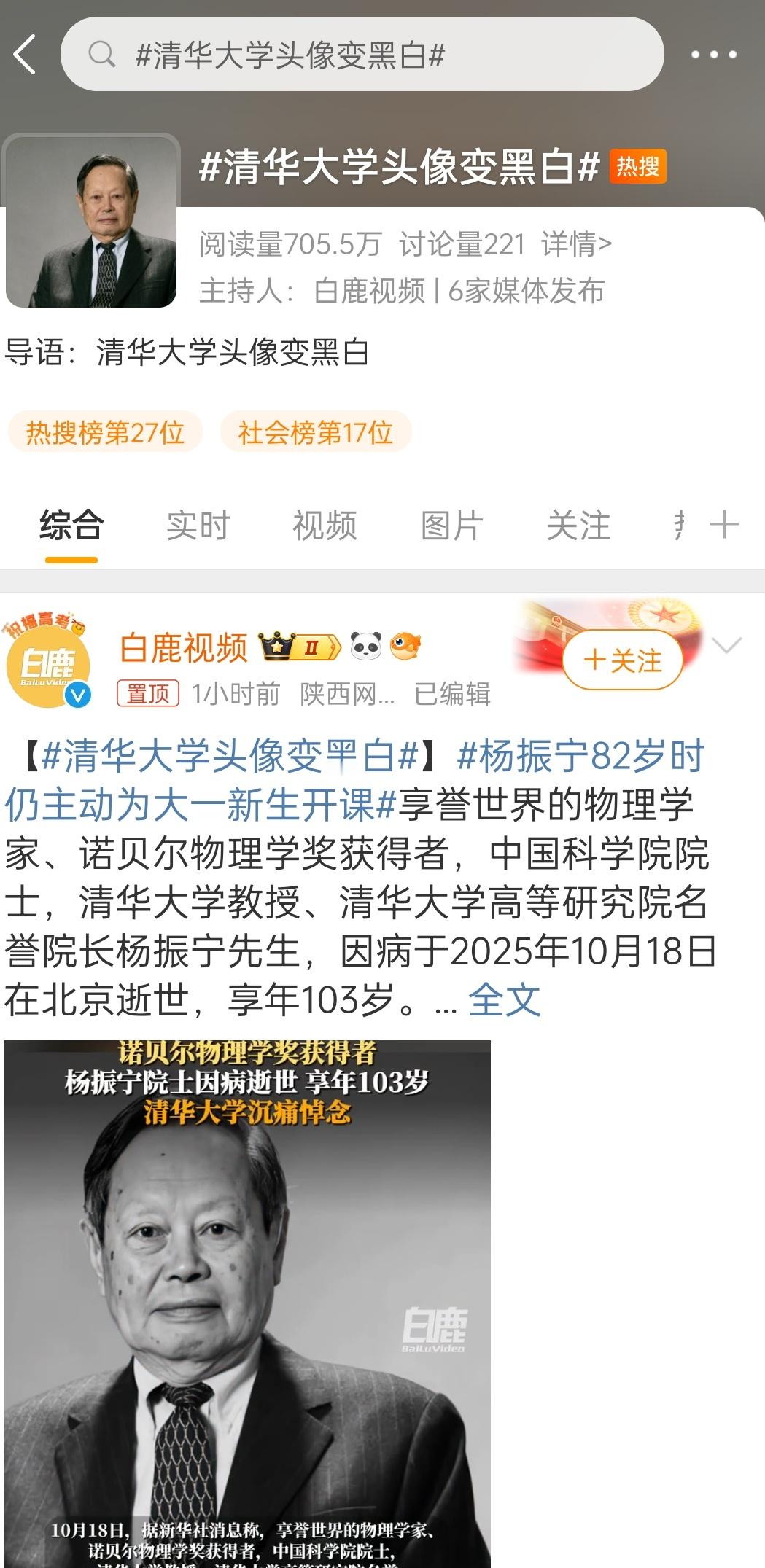

杨振宁将清华薪资,诺贝尔奖金捐献出来,看到金额,才知道多伟大! 杨振宁7岁就住进清华园,父亲杨武之当时就在清华任教,科学馆的书香早就刻进了他心里,后来他拿着庚子赔款的资助留美深造,35岁拿下诺贝尔物理学奖,成了享誉世界的科学家,但心里始终装着故土。 早在上世纪80年代,他还在美国的时候就开始为祖国做事,在纽约成立了“与中国教育交流委员会”,从香港和美国筹钱资助中国学者,前后十余年帮了80多人,像中国科技大学前校长谷超豪、北京大学前校长陈佳洱这些后来的科研骨干,都受过他的资助。 那份捐献的金额一曝光,瞬间击中了无数人的心。杨振宁不仅捐出清华任教期间的薪资,连诺贝尔奖金也一分不留。当年那笔奖金折合下来,相当于普通家庭几十年的收入,他却轻描淡写地用于扶持后辈。这种举动背后,藏着怎样深沉的情感?科学家的伟大,从来不是数字能衡量的,而是那份刻进骨子里的担当。 从小在清华园长大,杨振宁耳濡目染的是父亲杨武之的严谨与奉献。庚子赔款留学的机会,让他深知国家弱小时教育的珍贵。那些年在美国,他本可以安逸度日,却偏偏选择了一条回馈故土的荆棘路。科学馆的书香不是摆设,它化作行动,滋养了一代学人。 在纽约成立“与中国教育交流委员会”时,杨振宁已是国际知名的物理学家。他从香港和美国奔波筹款,不是为了名利,纯粹是想拉一把那些渴望知识的同胞。十余年间,80多名学者受助,这个数字背后是无数个家庭的希望。谷超豪、陈佳洱这些名字,后来成为中国科研的中流砥柱,他们的成就里流淌着杨振宁的心血。 想想那个年代,中国正处在改革开放的起步阶段,资源匮乏得让人心酸。杨振宁的资助不只是金钱,更是一盏明灯,照亮了迷茫中的年轻学者。他用自己的影响力,悄悄搭建起中外学术的桥梁。这种默默耕耘,比任何口号都更有力量。 有人或许会问,为什么杨振宁能如此无私?答案藏在他的成长轨迹里。七岁住进清华园,他亲眼目睹父亲如何用知识报国。那份家国情怀,早已融入血液。诺贝尔奖的光环没有让他迷失,反而成了他回馈社会的起点。伟大的人,总能把个人成就转化为集体动力。 对比今天的某些现象,物质至上成了不少人的追求。杨振宁的故事像一记重锤,敲打着我们的良知。科学家的责任不该局限于实验室,更该延伸到社会关怀。他的捐献不是偶然,是几十年如一日的信念支撑。这种精神,在浮躁的时代里愈发珍贵。 数据显示,他资助的学者中,多人后来成为院士或高校领导。这不是巧合,而是精心培育的果实。杨振宁用行动证明,真正的财富不是囤积,而是流转。那些受助者又去帮助更多人,形成良性循环。爱国从来不是空谈,它需要实实在在的付出。 回过头看,杨振宁的捐献金额或许在富豪眼中不算天文数字。但它的价值在于象征意义,一个顶尖科学家对故土的赤子之心。在物欲横流的当下,这种选择显得格外刺眼又温暖。我们该反思,自己是否也能在利益面前守住初心。 他的故事提醒我们,教育的力量能穿越时空。庚子赔款本是国家屈辱的产物,却被他转化为进步的阶梯。这种智慧,源于对历史的深刻理解。杨振宁不是简单地捐钱,他在播种希望,让知识之树在中国土地上茁壮成长。 批判地看,杨振宁的伟大并非毫无争议。有人质疑他晚年回国是否带有其他目的,但事实胜于雄辩。那些受助学者的成就,无声地回应了一切流言。真正的奉献,经得起时间的打磨和世俗的审视。 在今天这个强调个人主义的时代,杨振宁的集体情怀像一股清流。他让我们看到,科学家可以既是探索者,也是播种者。那份对故土的眷恋,不是怀旧,而是主动承担的责任。这种精神,该被写进教科书,代代相传。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![不查不知道,原来翁帆是清华建筑系博士,还是一名学者[赞]只知道她是杨振宁的妻](http://image.uczzd.cn/7447602763334489238.jpg?id=0)