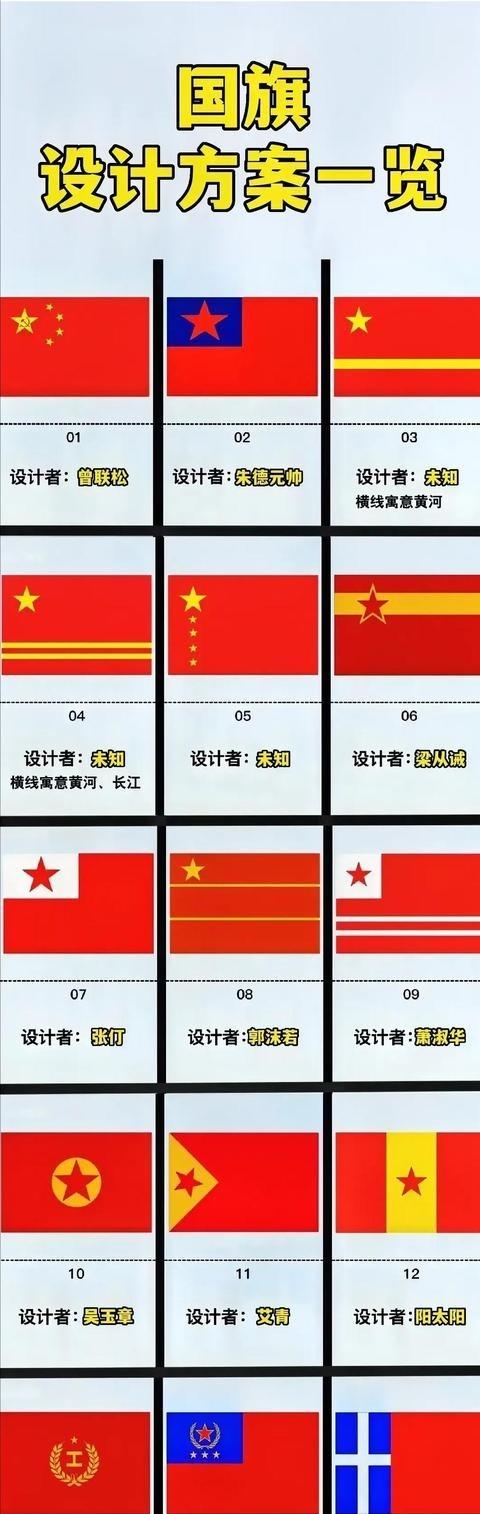

朱德设计的国旗:没选上;郭沫若设计的国旗:没选上。在选国旗这件事上,并不是说谁的名气大,谁设计出的国旗就最有权威性。 在1949年那个夏天,新中国国旗的评选过程藏着不少秘密。朱德和郭沫若这样的重量级人物都提交了设计方案,却都没能成为最终选择。这背后到底有什么原因?是图案问题,还是评选标准藏着玄机? 新中国国旗的诞生不是随便定的,那时候全国上下都忙着建国大事。1949年7月,中国人民政治协商会议筹备会第六小组专门负责国旗图案设计,他们发了启事,向全国征集国旗图案。要求明确:得有中国特征,比如地理、民族、历史、文化;还得体现政权特征,工人阶级领导、工农联盟为基础;形状是长方形,长宽比例3比2。 启事一发,报纸上天天登,民众热情高涨,到8月20日截止,一共收到2992幅图案,有的说3012幅。投稿人有美术家、工人、农民、学生,甚至海外华侨。朱德也递了一份,红底,左上角一块蓝色代表天空,中间有星星和麦穗,看起来简洁但没突出新政权的独特性。 郭沫若作为大文豪,提交的方案是红旗上白色象征光明,红色代表革命,红星是共产党,五角星寓意五千年历史和五亿人口。后来在小组会议上,他还临时画了红旗加一星加两条蓝条的版本,蓝条后改成黄色,象征黄河。 这些方案听起来有想法,但评选时没直接过关。第六小组成员包括郭沫若自己、翦伯赞、蔡畅、李立三、叶剑英、田汉等16人,他们先初选,挑出38幅编成小册子,叫《国旗图案参考资料》,编号用“复字”开头,不标作者名,避免拉关系。 朱德的方案编成复字第17号,郭沫若的是复字第11号,其他还有吴玉章、艾青的,都匿名处理。评选重点看图案是否简单、醒目、寓意好,不靠谁有名。 评选过程很严谨,小组开会反复讨论,每幅图案都得过集体审。朱德的方案虽出自军事领袖,但图案太像旧旗帜,没能体现新中国的新气象,就没进最终圈。郭沫若的设计颜色多,寓意丰富,但有人觉得太复杂,挂远了看不清,也落选了。 最受欢迎的其实是那种红底加黄星加一条黄杠的,杠代表黄河,设计者建议加杠就能代表长江、珠江,寓意大江大河养育中华文明。朱德和郭沫若的方案都有类似元素,但张治中提出意见,说那杠看着像把国旗割裂了,新中国刚统一,绝不能有分裂暗示。 这话一出,大家都认可,就把这类方案搁置了。其他图案问题也多,小组成员边讨论边改。最终杀出重围的是复字32号,曾联松从上海寄来的,红底一大四小五角星,大星代表共产党,小星是工人、农民、小资产阶级、民族资产阶级,排列像环绕团结。 原稿大星里有镰刀锤头,组里觉得像苏联旗,就去掉了,改后更简洁。9月25日,毛泽东、周恩来在中南海召集人看候选,毛泽东说这方案结构清楚,没分歧。27日政协全会通过,五星红旗定下来。 国旗定下来后,10月1日开国大典,天安门升起第一面,伴着国歌,全国沸腾。从那以后,五星红旗就成国家象征,学校、边境、公共场合到处飘。

勇敢的心

确实是第一图看着最简洁、大气。