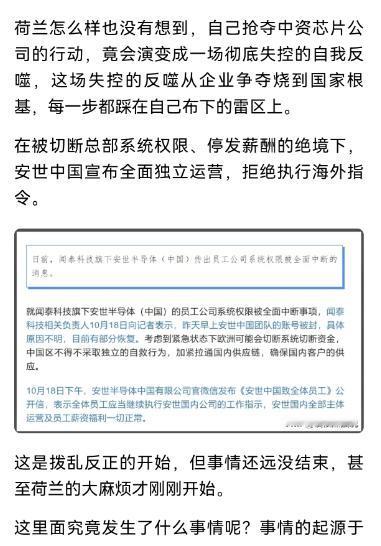

当初乌克兰将我们收购的马达西奇公司收归国有,我们居然没有采取任何有力反制,这也间接鼓励了一些西方列强对中资虎视眈眈,存觊觎之心,荷兰只是第二个尝试抢劫者,如果这次再不将他打痛冶服,杀鸡儆猴,那么中国在海外几万亿的资产将血本无归。 这场主动求和的背后,是荷兰自己撞了南墙 —— 就在一个月前,他们还照着乌克兰的剧本,想把中资手里的安世半导体抢过去,结果反被咱们的反制打得没了脾气。 回头看乌克兰那笔账,至今想起来都让人窝火。 2014 年克里米亚危机后,造了快一百年飞机发动机的马达西奇彻底慌了,俄罗斯市场丢了,订单一下少了七成,工厂连工资都快发不出。 中国企业看着是个双赢的机会,前前后后累计投了超 9 亿美元,既有一笔期限十年、年化利率仅 0.3% 的扶持贷款,又买下了公司过半股份。 可美国一拿 “加入北约” 当诱饵施压,乌克兰立马变脸。 2017 年先是用反垄断审批卡脖子,把中方持有的 41% 股份强行冻结;2018 年咱们退一步,说愿意无偿转让 25% 股权,再捐 1 亿美元帮乌克兰搞航空产业,对方还是不松口;到 2021 年,泽连斯基直接签法令把马达西奇收归国有,连中企高管的入境都给限制了。 咱们只能去海牙仲裁索赔,金额从 36 亿加到 45 亿,可乌克兰战乱缠身,欠的外债比 GDP 还高,这案子拖到 2025 年还是没下文,等于咱们真金白银投进去,最后啥都没捞着。 那时候咱们除了走法律程序,确实没别的硬招,只能吃了这个哑巴亏。 荷兰这次明显是看在眼里,觉得能照着乌克兰的路子再来一次,可他们算错了咱们这几年的底气。 2019 年闻泰科技买下安世半导体的时候,这家公司还只是个濒临亏损的企业,是中资注资后帮它扩产能、拓市场,到 2024 年安世的功率芯片出货量突破 1800 亿颗,营收达 147 亿元,给荷兰当地缴了 1.3 亿欧元税收,还雇了两千多员工。 2025 年 9 月底,荷兰突然搬出冷战时期的《商品供应法》,没搞公开听证,也拿不出任何 “存在安全风险” 的实锤证据,就以 “可能涉及技术转移” 的假设性理由,冻结了安世全球 30 家实体的资产,把中方派的 CEO 张学政直接撤了,股权全交给第三方托管。 但这次荷兰可没讨到好,10 月 4 日咱们就出手了,商务部直接对安世在华子公司实施出口管制,东莞工厂一停,欧洲车企立马慌了神 —— 大众慕尼黑工厂因为缺芯片停了产,单日损失超 1 亿欧元。 欧洲汽车制造商协会急得发预警,说再这么下去,11 月欧洲新能源车产量得跌 30%。 更让荷兰疼的是 10 月 9 日那招,咱们把重稀土纳入出口管制,这一下直接掐住了荷兰阿斯麦的命门。 安世中国这边更硬气,直接宣布独立运营,不听荷兰总部的指令,还迅速换成中芯国际的晶圆和国产 EDA 软件,没几天就恢复了生产,等于荷兰忙活半天,最后只拿到个 “空壳管理权”。 这两档子事放一起看,本质都是有人见不得中企发展好,想靠政治手段抢现成的好处。 但从马达西奇的被动维权到安世的主动反击,能明显看出咱们的底气变足了 —— 以前海外资产被抢,可能只能靠法律慢慢耗。 现在咱们手里有产业链话语权,有资源筹码,还有快速反应的反制能力,能让对方清楚知道,抢我们的东西,损失远比得到的多。荷兰就是最好的例子,想抢安世的控制权,结果要承担半导体产业产值下滑 18%、双边贸易减少两成的风险,这笔账怎么算都亏。 但我国不在是过去的情况,谁再想打歪主意,先掂量掂量自己能不能扛住反制。