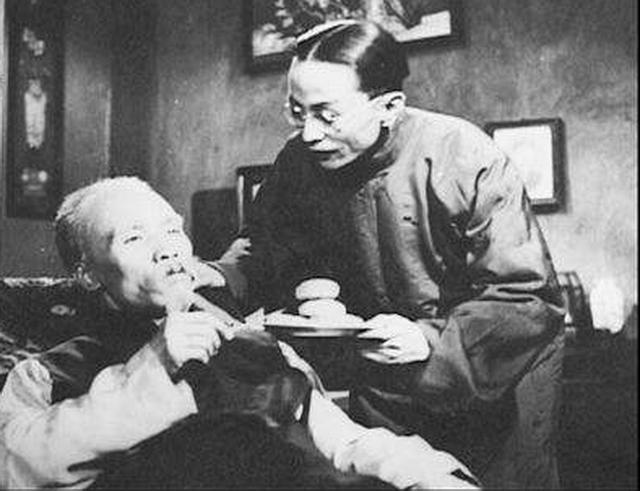

1944年,“大汉奸”郭绍绪邀请日军高官在家中吃饭。喝的正酣时,伙计喊了一声:“清炖鸡来咯!”,谁知郭绍绪脸色突变,掏出手枪直接将日军高官当场“爆头”! 河南伊川的夏夜闷热。战火连着风,村庄的灯火被黑暗吞没。那天晚上,郭绍绪在自家大宅摆了酒席,请来几名日军高官。酒香混着火药味,空气压得人喘不过气。 谁也没想到,这场看似奉承的宴会,会在一声“清炖鸡”的喊声中变成血案。枪声划破夜空,桌上的碗筷震落一地,宴席成了修罗场。这个情节被口口相传,成了伊川人最惊心的传说。 郭绍绪原是地方自卫团的头目。早年混迹乡里,有胆有心,也懂日语。日本占领河南后,地方武装被迫整编,不少人挂上“伪”字。郭绍绪名义上听命日军,心里却憋着火。 伊川连年被扫荡,村民被抓去修路、烧房、供粮,怨声堆满山谷。有人说郭绍绪是汉奸,也有人说他在忍。那段时间,他常在夜里出门,带着几名心腹往山里跑,不留踪迹。 豫西的战争节奏混乱。正面战场拉锯不断,地方势力鱼龙混杂。伊川地处要道,南可通宜阳,北连洛阳,是日军运兵和搜粮的要地。 乡间的游击队和伪组织交错活动,白天旗帜在变,夜里枪声此起彼伏。郭绍绪就在这样的夹缝中生存。他既要稳住日方的信任,又暗中给游击队递送情报。时间一长,日军察觉异常,命他设宴款待巡视官,以表忠心。 宴席那天,阳光毒辣。郭绍绪在院子里挂起红灯,灶上炖汤,酒坛早早摆好。来客都是穿皮靴的日本军官,还有随从和翻译。 开席后,觥筹交错,笑声不断。郭绍绪举杯频频,表情淡然。有人察觉他酒量不小,劝也不劝,只顾自己吃。 门外几个伙计忙进忙出,神情紧绷。屋里闷热,汗顺着桌腿滴下,谁都没料到空气里藏着另一股味道。 传说的“清炖鸡”就在那一刻响起。伙计端菜进门,高声喊出这道菜名。酒桌上笑声刚起,郭绍绪脸色一变,手伸进衣襟。枪声接连响起,日军军官应声倒地。 桌子掀翻,酒洒满地。几名心腹冲进屋内,子弹乱飞,血溅在白墙上。院外埋伏的队伍立刻行动,封锁四周。短短几分钟,日军高官被击毙多人。 史书对这场伏击的记载极简,只留下八个字:“郭绍绪反正,毙敌军官。”没有菜名,也没有那句口令。后来的讲述者把它添得生动,把“清炖鸡”变成暗号,把“家宴”变成鸿门宴。 事实是,他确实在1944年倒戈,带队击毙多名日本军官,时间在8月下旬。战后编年史中留下了这一天:八月二十七日。地点是伊川,行动由伪自卫团内部策动。 枪声之后,伊川陷入混乱。日伪军在周边村庄疯狂报复。白元、后富山一带的房屋被烧成灰烬,村民四处逃散。纪念馆的史料记载,当地有上百间民居被焚毁。 游击队赶来掩护撤离,郭绍绪带着残部转入山中。日军派出追击队,封锁山路。幸存者后来回忆,那几天夜里,山上燃着火,远处像地狱一样亮。 关于郭绍绪的身份,争议一直存在。有人骂他是大汉奸,也有人说他是潜伏者。档案显示,他在1944年前确实隶属于伪自卫团,职务相当于团长。 但同年他率部反正,与游击队联手歼敌,编年资料明确写着“毙敌军官十四名”。这是一条硬信息。至于宴杀的细节,则没有任何官方档案佐证。很多口述来自战后幸存者,描述各不相同。 时间推移,故事越讲越离奇。有人说席上被杀的是“日本将官”,有人说是“驻洛阳最高军官”,还有人说事后日本首相来华点名要见郭绍绪,皆无史料支撑。 真正的历史是冷静的。枪响的确切时刻已散入尘埃,只有那个名字在地方志中留下模糊的影子。 伊川的纪念馆仍保存那年的记录,标明村庄被焚毁的数字。展厅墙上挂着照片:残垣、废墟、焦炭色的木梁。志愿讲解员会提起“郭绍绪反正”一事,却不再提“清炖鸡”。 他们更愿意谈那场火,谈那些被烧毁的房屋和幸存下来的孩子。那才是战火给乡村留下的真实伤痕。 历史的味道往往不在菜里,而在烟火里。枪声掩在传说中,传说掩在废墟里。郭绍绪的故事在民间口口相传,被人添上色彩,也被时间洗去棱角。有人觉得他像卧底,有人认为他只是趁机复仇。真相不再重要,重要的是那份敢于翻盘的勇气。 伊川的山风依旧,白元河水还流。每逢清明,当地人会提起那个夏夜,说那天有人用一顿饭换回了尊严。也有人摇头,说那只是编的。 无论怎样,抗战的篇章里确实留有“郭绍绪反正”这几个字,写在国家档案的时间表上。那意味着他确实站过一次队,确实扣动过扳机。 传说终究比档案更容易被记住。枪声那刻,菜汤的香味还在屋中弥漫。故事讲到这里,人们往往低声一叹:要真有那句“清炖鸡来咯”,那是战争年代最诡异、也最悲壮的暗号。历史没有给出答案,只留下回声在山谷间回荡。