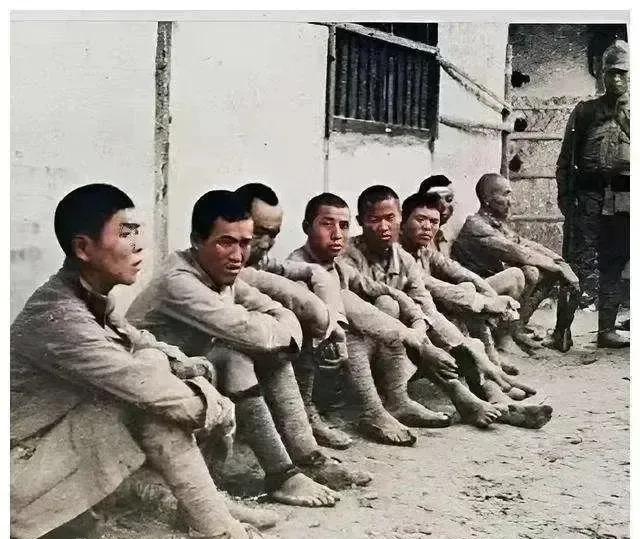

1957年,杨武之去探监。两人一见面,他对着杜聿明脱口而出:“亲家!今日算我求你了!”杜聿明一愣,杨武之忙说:“你帮帮我,给杨振宁指一条回家的路!” 北京的风有股铁锈味,街头的电车一辆接一辆驶过,车轮与铁轨的摩擦声在胡同口回荡。那一年,功德林高墙之内,战犯改造正在进行。 外面的人忙着新的建设,里面的人在时间里反思。杨武之拿着通行证,在看守的带领下走进那扇厚重的铁门。风一关上门就停了,只剩下脚步声在回廊里。此行目的只有一个——去见杜聿明。 探监这事传得很快,毕竟这两人的身份不寻常。一个是前清华教授、杨振宁的父亲,一个是前国民党将领、功德林里名气最大的在押人员。 两人按理八竿子打不着,却被一纸婚约拉到了一处。杨振宁在美国娶了杜聿明的女儿杜致礼,从此两家结成亲家。战争结束,亲家一个留洋成名,一个身陷囹圄,命运的落差让这次会面多了几分复杂。 功德林的院子被冬风刮得空荡。杨武之站在那张灰色的长桌前,看着杜聿明走过来。那张脸消瘦、沉静,头发花白,身上穿着改造所统一的灰布衣。 时间在两人之间拉出距离,也让一声“亲家”变得沉重。杨武之开口,声音有点抖。他不是来叙旧的,也不是来探问生活。他想让杜聿明写一封信,写给在大洋彼岸的女儿——那位杨家的儿媳。 那时候,杨振宁刚凭借理论物理领域的重大发现赢得国际声誉。全国学界都在谈他,报纸上频频出现名字。国内许多学者期盼他回国,为国家科研出力。 杨武之看在眼里,急在心上。一个父亲的焦虑,混杂着一个学者的期待。他知道,自己说的话或许传不到国外,但若是亲家的信,也许能让那边的孩子多想一想。 杜聿明听完,沉默很久。功德林的窗户小得只剩一方天光,灰尘在阳光里打转。他理解杨武之的用意,也明白这封信不只是家信,更是一种信号。 那是个讲究立场的年代,每个字都需要掂量。杨武之没有再多说,只把纸笔放在桌上。写信的人慢慢提笔,笔尖落在宣纸上,墨迹一点点渗开。 外头的风渐渐大了。看守走来,提醒探视时间到了。杨武之收起信,眼神像是穿过铁窗望向远方。那一刻,他仿佛看到儿子坐在普林斯顿的办公室里,对着公式演算。 世界隔得太远,信能不能送到,都成疑问。可他仍然相信,亲家的字句能穿过海洋,抵达那对年轻夫妻手中。 几个月后,信确实到了美国。没人知道那封信写了什么,只知道杨振宁看完后把信收进抽屉。那一年,他事业正盛,身边聚着世界顶尖的学者。 国内的消息越来越多,邀请、恳请、期待,一封接一封。父亲的身影、祖国的声音,似乎在心里交织。杨振宁没马上表态,只在给家信中多了一句:近况安好,勿念。 功德林的日子一天天过去。杜聿明继续参加学习、种菜、抄写文件。那封信之后,两人再没见过面。直到1959年底,全国首批特赦名单公布,杜聿明名字赫然在列。 那年冬天的北京雪特别厚,功德林的大门第一次为他打开。多年囚禁结束,他走出那扇门,风吹得眼睛都睁不开。世事早变,他的身份也从“战犯”变成“公民”。 时间往前推,杨振宁在1971年后开始频繁回国。第一次回来,他踏上首都机场的跑道,空气里夹着熟悉的尘土味。许多报道写到那一刻,说他眼中有泪。 那些年,他在海内外奔波,为科研交流牵线,也多次探望岳父杜聿明。老将军此时已在政协任职,精神状态很好。 两人相见的场面很安静,没有拥抱,也没有寒暄,只是对视。多年隔阂被时间化解,血缘和亲情悄悄回了位。 1978年夏天,邓颖超在北京设宴,邀请杨振宁夫妇和亲属杜聿明共进晚餐。那次饭局上,家国、科学、战争这些词都没有提。只有笑声和举杯。 镜头拍下这一幕,新闻刊在第二天的报纸上。人们第一次看到,这对跨越两阵营的亲家终于坐在一张桌子上。那种画面,带着时代的意味,也像是一场迟到的团圆。 往事被回忆、被书写、被再度讲述。有人说1957年的探监是传奇,也有人说那只是亲情的一次投递。 清华校友会的档案里还保存着杨武之的行程记录:赴京治病,探功德林,回合肥,写信三封。那些纸页泛黄,却清楚写着他的心愿——让儿子回国,让知识回流,让国家更强。 很多年后,杨振宁回忆父亲时说,老人一生讲理重情,做事从不张扬。那封托信的往事他从未多提,也不愿让它变成传奇。世事走远,只剩纸页上的墨迹说明过往。 北京的风依旧冷,功德林成了纪念馆,昔日的房间里陈列着旧信件。那一封写给海外的家书已找不到原件,但故事早已流入史册。 这段历史不需要戏剧。它本就有足够的力量:一个父亲跨过制度的墙去探望亲家,一个曾经的将领提笔写信给远在海上的女儿,一个科学家在异国读着来自祖国的字。 那种情感不喧嚣,却沉得下岁月。风吹过功德林旧墙,落在残砖上,像是在提醒人们——有些信,会穿过历史,抵达今天。