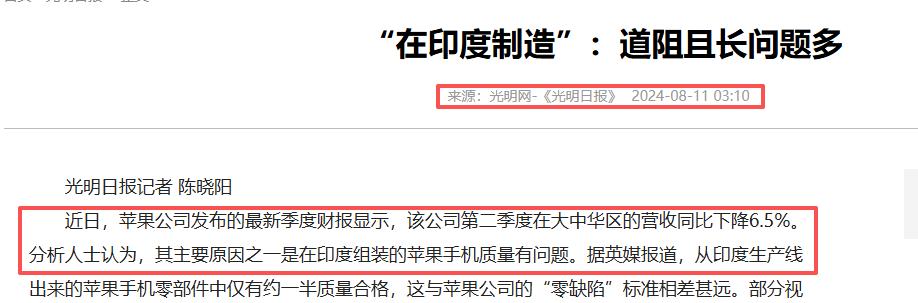

印度又要割韭菜了:苹果8条产线从中国搬到印度后,印度拿出1961年法律,说苹果不能只交印度的税,而且全球营业额的总税收… 苹果当初把生产线往印度搬,本来打着一手“降本+避险”的好算盘,没成想落地没多久就陷入了一连串麻烦里,那些看似诱人的成本优势和政策红利,转眼就变成了扎手的荆棘。 最先给苹果当头一棒的是税收上的“突袭”。就在8条产线陆续在印度投产、产能刚有点起色的时候,印度税务部门直接掏出了1961年颁布的所得税法,指着条款跟苹果较真。 按照这老法律的说法,苹果采购的高端生产设备虽然交给代工厂用,但所有权还在自己手里,这种操作算“商业联系”,不能只交印度本地的税,得连带着全球营业额的部分一起算。 这一下可把苹果整懵了,要知道为了搭生产线,富士康和塔塔已经砸了数十亿美元买设备,真要是按这个标准补税,几十亿美元的额外支出跑不了。 苹果高管赶紧拉着印度官员反复沟通,想让对方改改规矩,可印度政府攥着征税主权不放,两边至今还僵着,扩张计划也跟着卡了壳。 税收的烦心事还没理顺,生产端的漏洞又开始冒头。苹果本来雄心勃勃,想让印度工厂承接美国市场全部6000万部iPhone的订单,可现实差得远。2024年印度产的iPhone只占全球15%,离目标还隔着十万八千里。 最大的问题出在良率上,郑州富士康那边能稳定在98%以上,印度工厂拼尽全力也才85%左右,差着整整10个百分点。 有拆解视频看得清清楚楚,印度组装的手机主板上带着指纹,摄像头里还卡着灰尘,这些瑕疵直接戳破了苹果的“零缺陷”招牌。 欧洲和中国市场的消费者不买账,退货潮跟着来了,苹果没办法,只能搞降价促销,利润一下就被削薄了。 产能上不去,根源还是供应链掉了链子。印度喊着“制造本土化”的口号,可核心零部件根本跟不上。A系列芯片、OLED屏幕这些关键东西,还得靠中国和韩国运过来,本土能搞定的只有金属机壳这类简单部件,零部件本土化率才35%,离2027年60%的目标差得老远。 更头疼的是物流,从中国采购的连接器、机械部件要绕远路送进印度工厂,时间成本和运输风险都涨了不少。Canalys的分析师早就泼过冷水,就算印度加开生产线,只要零部件还依赖进口,想满足美国市场需求就是空谈。 技术人才的缺口更是把苹果逼得进退两难。为了让产线跑起来,富士康之前从中国派了几百名资深工程师过去,既管设备调试又带本地工人。 可这阵子陆续把这些工程师召回,换成台湾团队补位,生产效率一下就下来了。印度工人接触高端手机组装才四年,技术底子薄,很多精细操作学不会,连基本的出勤都没保障。 更要命的是,印度对中国技术人员的签证卡得死,上千份商务签证申请被拒,想补技术短板都没门路。苹果CEO库克以前总夸中国工人的专业度,现在算是真切感受到了,这种几十年积累的制造经验,根本不是花钱就能快速补上的。 这些麻烦事最终都变成了真金白银的损失。苹果CFO早就预警过,2025年第三财季单关税就得多花9亿美元。加上良率低导致的返工成本、零部件进口的额外开支,毛利率一路被侵蚀。 更尴尬的是战略节奏被打乱了,本来想靠印度产线避开中美贸易摩擦的关税风险,结果这边刚躲开一头,那头印度的税收新政和生产延误又把自己套住了。 现在苹果算是骑虎难下,想加速扩张吧,税收、供应链、人才这三座大山翻不过去;想撤回来吧,已经砸了几十亿美元,而且美国市场的关税压力还在。最讽刺的是,印度工厂生产的iPhone得先满足本土市场需求,2024年四季度印度出货量都涨了39%,想匀出产能给美国更是难上加难。 说到底,苹果搬生产线这步棋,看似踩中了供应链多元化的风口,实则低估了印度市场的复杂性。税收政策的朝令夕改、供应链的先天不足、技术人才的断层,每一个问题都比想象中棘手。现在看来,别说完全替代中国产能,就算想稳住印度的基本盘,苹果都得花上好几年功夫去填坑。