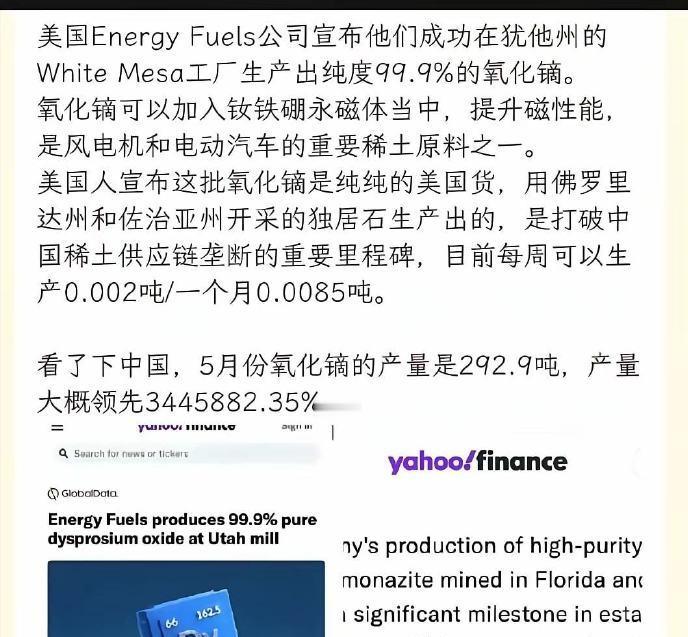

美企成功提炼高纯度稀土,在打破中国垄断上迈出了“历史性一步”?中方看完后久久无语:这思路实在太奇葩! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 最近美国几家稀土企业接连宣布技术突破,从Molycorp子公司的99.999%高纯度镝铽,到泽里昂公司的熔盐电解法提炼钴,再到Energy Fuels的氧化镝产线。 一时间西方媒体齐声欢呼美国终于要打破中国在稀土领域的垄断地位了,可当这些消息传到中国业内人士耳朵里,大家的反应出奇一致:这帮人是不是搞错了什么? 说实话,美国人确实在实验室里搞出了点名堂,纯度数字看着也挺唬人,但稀土这个行业最大的特点就是,实验室成果和工业生产完全是两码事。 就拿那个所谓的分子识别萃取技术来说,能把纯度做到五个九确实不容易,可问题是这种方法耗能巨大,成本是中国传统工艺的好几倍。 中国现在用的串级萃取法,四个九的纯度完全够用,而且能大规模稳定生产,价格还只有美国新技术的五分之一。 这就好比有人发明了一台超级精密的打火机,能把火焰温度控制到小数点后三位,可普通人点个烟真的需要这么精确吗? 更让人哭笑不得的是产量问题,Energy Fuels那边每周产2公斤氧化镝,总共计划生产15公斤样品就开新闻发布会庆祝了,这点量够干什么?连给几十辆电动车装电机都不够。 对比一下中国每年15到20万吨的稀土氧化物产量,美国这些企业加起来的产能恐怕连零头都算不上。 豪莱克溪项目更是离谱,840公斤矿石提炼出点精矿就敢说是历史性突破,这产量还不如中国一家中型工厂一天的输出。 美国人似乎陷入了一个认知误区,以为只要能提炼出高纯度的稀土氧化物就算大功告成,实际上从矿石到能用在高科技产品里的材料,中间还隔着金属化、合金化、磁体制造等一系列环节。 现在全球90%的稀土永磁体产能都在中国,美国就算提炼出再多氧化物,最后还是得找中国企业加工成能用的东西,这就像只学会了种水稻,却不会脱壳磨米做饭,到头来还是得饿肚子。 成本账更是算不过来,美国本土的独居石矿里含有放射性元素,处理起来环保成本高得吓人,当年Molycorp就是因为环保事故和成本失控破产的,现在这些企业又在走老路。 建一座像样的稀土冶炼厂至少要砸上百亿美元,而且美国的环保审批程序复杂,光等批文就得好几年。 就算最后工厂建起来了,生产成本也比从中国进口高出30%以上,商业公司不是慈善机构,这笔账怎么算都不划算。 人才断层是另一个绕不开的坎,中国有12万稀土技术工人,这些师傅能凭经验精准控制几百级萃取工序里的数百个参数,这种本事是几十年积累下来的,不是看看技术手册就能学会的。 美国稀土工程师平均年龄都58岁了,大学相关专业的博士生一只手都数得过来,连基本的人才梯队都建不起来,谈什么产业复兴? 最关键的是,中国这些年建立起来的不只是产能优势,而是一整套从上游到下游的完整产业生态。 从内蒙古包头的轻稀土基地到江西赣州的重稀土矿区,从冶炼分离到磁材加工,400多个品种的稀土产品能精准匹配全球各种需求。 特斯拉、丰田这些大公司为什么把工厂建在中国周边?就是看中了这个完整的产业链和低成本优势,美国现在搞的这些项目都是孤立的点,缺乏系统性的产业布局。 说到底,美国对稀土产业的理解还停留在资源层面,觉得只要控制了矿山就能掌握主动权,可稀土真正的价值从来不在矿石本身,而在于把它变成高性能材料的技术能力和产业体系。 中国能占据全球92%的精炼产能和98%的磁体制造产能,靠的是几十年持续的研发投入和产业积累,还有连续14年位居世界第一的专利申请量,这些东西不是靠砸钱就能速成的。 美国政府这几年确实在稀土上下了血本,给各种项目拨款补贴,可这些企业离开补贴根本活不下去,MP Materials虽然握着加州的矿山开采权,最后还是得把原料运回中国加工,否则就是亏本买卖。 就连澳大利亚的莱纳斯公司,号称能从矿石中分离稀土,关键环节还是要依赖中国技术,所谓的去中国化战略,到头来反而更凸显了中国在这个产业链中无可替代的位置。 现在看来,美国这一连串的技术突破更像是一场政治作秀,数字好看,口号响亮,可真要跟中国的产业体系正面竞争,差距还大得很。 稀土这个行业从来不是靠单点技术突破就能逆转的,拼的是整个国家的工业实力和长期积累,这个道理其实挺简单,只是美国人似乎还没想明白。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!