【1.65亿年前的虫虫伪装术】谁说伪装术是变色龙的专利?我们虫虫也有自己的专属“迷彩服”!最近,中国科学院南京地质古生物研究所的团队在内蒙古发现了三种古老的阿博鸣螽化石。这些小家伙的前翅上布满了精心设计的色斑:有的带着整齐排列的横向矩形斑块,有的斑块被斜向条纹巧妙串联,简直和当时遍布森林的本内苏铁植物"异羽叶"是一个模子刻出来的。

这可不是简单的"撞衫"。研究人员发现,这些鸣螽不仅外形学得像,连生活习性都和叶片紧密相关。经发现,化石层中大量异羽叶叶片的边缘都留着被昆虫啃食的痕迹,而阿博鸣螽正是当时体型较大的植食性昆虫。它们很可能就像今天的竹节虫一样,静静地趴在叶片上,靠这身"迷彩服"躲避天敌的眼睛。

别看侏罗纪还没有现代鸟类,当时的捕食者阵容已经相当豪华:滑翔的早期哺乳动物翔兽、树栖的小型恐龙、还有各种翼龙,个个都是目光锐利的"猎手"。为了在这些捕食者眼皮底下活下去,鸣螽们不得不点亮"伪装术"这个技能。

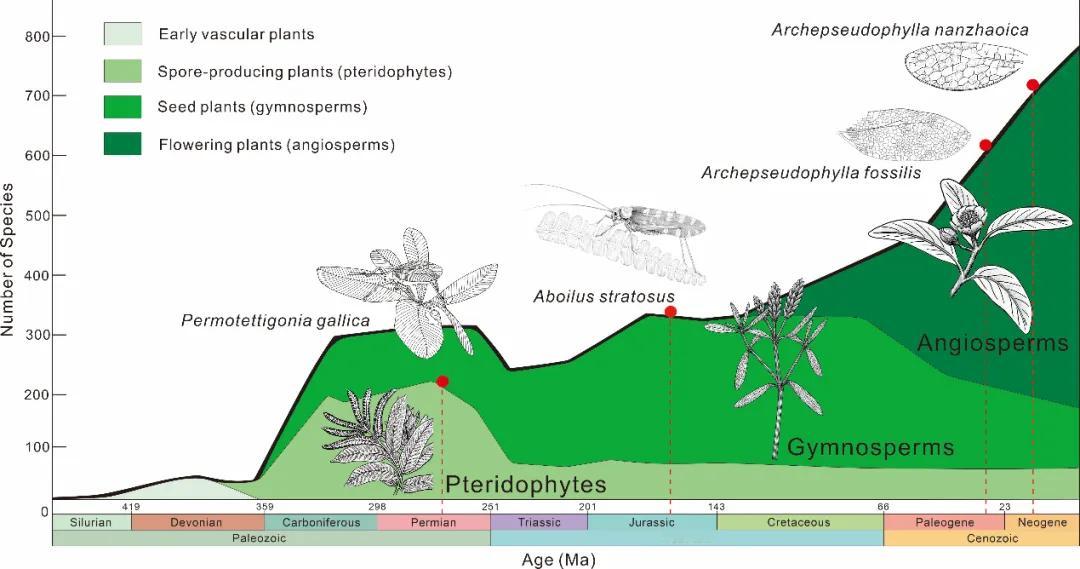

其实,昆虫玩伪装早就不是什么新鲜事了。早在2.6亿年前的二叠纪,就出现了最古老的拟叶昆虫法国二叠螽;而到了新生代,随着开花植物的崛起,螽斯的伪装技巧更是花样翻新,有的甚至能模仿叶片上的病斑和啃食痕迹。

但道虎沟的发现却特别珍贵!这是科学家第一次在同一个化石层中同时找到拟态昆虫和被模仿植物的实体证据,就像拿到了一个封存1.65亿年的"生态现场"。这些古老鸣螽翅膀上的斑纹,不仅是一套求生装备,更记录了生物与环境之间那场持续了亿万年的演化对话。科学大院