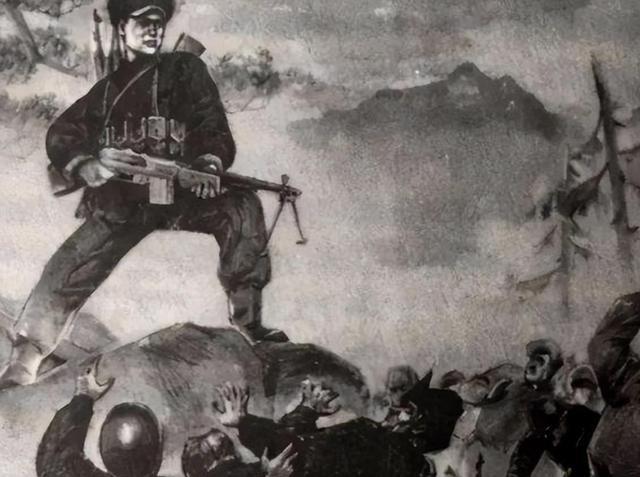

1951年,志愿军清点战俘,发现有63个英国俘虏无人认领,正疑惑时,两个新兵突然开口:“这些都是刘光子抓的。” 1951年春天的朝鲜战场上,志愿军打了一场漂亮的围歼战。战后清点战俘时,负责统计的干部却犯了难——63名英军俘虏站在那里,可翻遍所有连队的战报,没有一支部队上报抓过这么多人。就在大家面面相觑时,两个年轻战士走出队列,说了一句让所有人都震惊的话。 刘光子1921年出生在内蒙古杭锦后旗召庙乡的一个贫苦农家,小时候给地主扛过长工。1946年11月,25岁的他参军入伍,编入第63军187师561团。虽然识字不多,但训练特别刻苦,射击、投弹样样出色。解放战争期间,他跟着部队参加过兰州战役、太原战役,两次立功受奖,从普通战士成长为战斗组组长。 1951年初,刘光子随部队跨过鸭绿江。4月下旬,志愿军第187师在雪马里地区围歼英军王牌部队”格罗斯特营”。这支英军部队来头不小,1801年在埃及作战时立过大功,从那以后帽子前后都有”皇家陆军”徽章,在英军中地位很高。可到了朝鲜战场,他们碰上了志愿军。 4月24日拂晓开始,战斗打得格外激烈。志愿军采取正面攻击、多路穿插的战法,把这个营死死围在雪马里。英军依托工事顽抗,美军飞机不停来空投补给,双方打得难解难分。到了25日上午,志愿军切断了英军最后的退路,开始向残部发起总攻。 刘光子带着两个新兵冲上一个小高地,任务是监视山下公路,防止敌人溜掉。他们刚隐蔽好,就看见几个英军士兵鬼鬼祟祟钻进树林。刘光子让两个新兵待在原地掩护,自己悄悄跟了过去。等他钻进树林一看,好家伙,里面藏着一百多号英军,正在商量往哪儿逃。 这些英军已经打散了建制,弹药消耗得差不多,每个人脸上都写满了疲惫和惊慌。刘光子脑子飞快转动——直接开火肯定打不过,可要是放他们跑了,会威胁我军后方。想到这里,他做了个大胆的决定。 刘光子拉响一颗手雷扔进人群,趁着爆炸的烟雾,端起冲锋枪一通扫射,嘴里还大喊着让两个新兵学会的口令。山谷地形让枪声来回回荡,听起来像是好几个班在开火。英军本来就已经被打怕了,突然遭到袭击,还以为遇上了大部队伏击。 刘光子看敌人有些发蒙,又朝天空扫了一梭子,用刚学不久的英语喊”缴枪不杀”。这下英军彻底崩溃了,一个接一个扔下武器举手投降。等他们排好队才反应过来,抓他们的就一个人。有几个不服气的想去捡枪,刘光子毫不客气又是一阵扫射,当场撂倒几个,剩下的人再也不敢动了。 就这样,刘光子押着长长的俘虏队伍往回走。路上又有人想跑,他直接扔出手雷,炸倒一片。这63个英军士兵被他一个人押回了部队。可刘光子这人性格老实腼腆,回来后也没声张这事。 战后清点俘虏时出现了开头那一幕。两个跟着刘光子的新兵站出来说明情况,在场的人都傻眼了。要知道,战前部队提出的口号是”抓一个俘虏立一个功”,可刘光子一个人就抓了63个,这在整个战争史上都极其罕见。 1951年底,志愿军司令部授予刘光子”孤胆英雄”称号,记一等功。1952年,朝鲜方面也给他颁发了”十级战士勋章”和”二级孤胆英雄”称号,金日成亲自接见了他。1953年,他还去罗马尼亚参加世界青年联欢节,斯大林见到他后好奇地问怎么做到一个人抓这么多俘虏,刘光子憨厚地说了句”当时反正是豁出去了”。 战争结束后,组织原本想让刘光子去军校深造或者留在部队当干部,可他选择了复员回乡。1958年,他回到内蒙古老家,先后当过乡武装部部长、党委副书记、旗人大常委会副主任。回到家乡后,他很少跟人提战场上的事,就连自己的孩子都是在学校听父亲作报告时才知道这段经历。 刘光子对自己和家人要求都很严。儿子刘永治回忆说,父亲一心扑在工作上,家里房子坏了都顾不上修,母亲催他,他总说工作忙。女儿想买件新衣服过年,他说旧的也能穿,不同意买。他从朝鲜带回来的铁碗一直用到去世,出差住宾馆时睡不惯弹簧床,就把铺盖搬到地上睡。50多年里,他从没因为英雄身份向组织提过任何要求。 1996年7月7日,刘光子因病去世,享年75岁。他的事迹后来被拍成纪录片,选入《抗美援朝精彩战例》,还被画成连环画《活捉六十三个鬼子》。他在雪马里战斗中用过的那把冲锋枪,如今收藏在中国人民革命军事博物馆里。 从战场上的孤胆英雄到乡村基层干部,刘光子用一生诠释了什么叫朴实无华。他在最危险的时刻敢于豁出性命,在和平年代又能守住本分,这种品质才是真正值得我们学习的。你觉得像刘光子这样的英雄,最让人敬佩的是什么?欢迎在评论区聊聊你的看法。