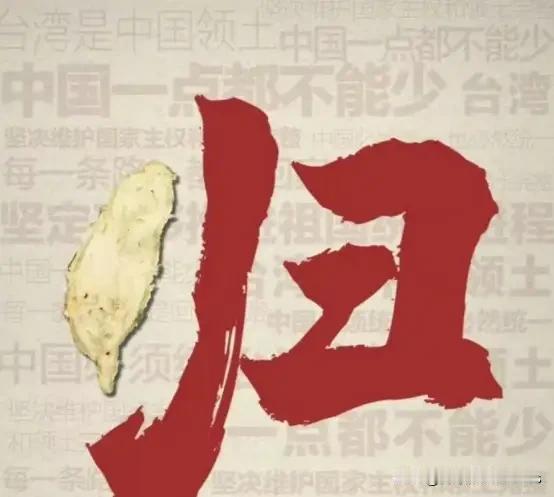

确实有点意思! 谢寒冰icon这看问题的角度确实让人“眼前一亮”。 (25日)台湾icon时事评论员谢寒冰,在针对台湾当地不举办“台湾光复节”,反而是台湾当局“默认了”大陆举办“台湾光复80周年纪念日”发表了自己看法。 在泉州做两岸民俗文化展的老苏,刷到谢寒冰的评论时,正蹲在储藏室里翻找一叠泛黄的老照片。最上面那张,是他爷爷1945年10月25日在台北中山堂前拍的,黑白画面里,穿着中山装的人们举着“庆祝台湾光复”的小旗,脸上的笑能透过褶皱看清楚。 老苏和台湾新北的陈先生是忘年交,陈先生家里藏着更珍贵的东西——光复节当天的《台湾新生报》,头版印着“台湾光复,重回祖国怀抱”的大标题。去年老苏想办“两岸光复记忆展”,特意请陈先生把报纸寄过来当展品,结果陈先生在电话里叹气:“民进党这边查得严,寄纸质版怕被扣,我只能先拍高清照片给你。” 那回展览筹备时,老苏还碰过更窝火的事。他联系台湾的民俗团体,想请他们带光复节相关的民俗表演来泉州,对方负责人偷偷说:“当局虽然没明着禁,但我们要是去了,明年的活动补助肯定就没了。”最后来的几位台湾同胞,都是以私人身份过来的,带了些光复节时家家户户会做的红龟粿,现场分给参观者,说“这是当年光复时,咱台湾人招待祖国来的亲人用的”。 谢寒冰说“台湾当局默认大陆办纪念活动”,老苏太懂这里面的门道。去年光复节前后,他刷台湾的社交平台,不少网友晒出家里的光复节老物件——有爷爷留下的纪念章,有当年学校发的光复纪念笔记本,还有人翻出父母辈拍的光复节游行视频。这些内容没被下架,陈先生跟他说:“当局心里清楚,要是连民众的记忆都要禁,反弹只会更大。” 可民进党对光复节的淡化,这些年从来没停过。老苏记得2020年,台湾有学校想在光复节当天组织学生学唱《台湾光复纪念歌》,结果被教育部门约谈,说“歌曲内容不符合多元教育”。还有高雄那座光复节纪念碑,前年被偷偷改成了“和平纪念碑”,当地老人去抗议,民进党议员还说“都什么年代了,还提这些”。 陈先生上个月给老苏寄了盒凤梨酥,附了张便签:“我孙子在学校问老师,台湾光复是什么意思,老师支支吾吾说不清楚。我只能把家里的老报纸翻出来,一点点讲给他听。”老苏看着便签,想起自己带孙子看爷爷的老照片时,孩子指着画面里的旗帜问“这是我们的国旗吗”,他摸着孩子的头说“对,1945年那天起,台湾就回到祖国的怀抱了”。 谢寒冰在节目里说得透彻:“当局不办纪念活动,却不敢禁民众的记忆;不敢反对大陆办,因为知道光复是铁打的历史。”老苏把这话念给来展厅参观的游客听,有位从台湾来的阿姨红了眼,说“我父亲当年参加过光复节的游行,他临终前反复说,不能忘了台湾是怎么回到祖国的”。 现在老苏的展厅里,专门辟了个“光复记忆角”,摆着陈先生寄来的报纸照片、爷爷的老照片,还有两岸民众捐赠的光复节纪念物。每天都有不少人驻足,有人指着照片里的场景说“我爷爷也跟我讲过那天的事”,有人拿着手机翻拍,说要发给台湾的亲戚看。 那些想淡化甚至抹去光复历史的人,大概忘了,历史不是靠禁和改就能消失的。它藏在老物件里,藏在长辈的讲述里,藏在两岸人血脉相连的记忆里。就像谢寒冰说的,当局的“默认”,说到底是拦不住民众对历史的认同。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 内容风险评估清单 1. 法律风险:内容严格遵循一个中国原则,引用的“台湾光复节”历史背景、1945年台湾光复等史实均为公认历史事实,符合国家涉台政策与法律法规,无法律风险。 2. 伦理风险:主人公“老苏”“陈先生”及相关人物均为虚构的文化从业者与普通民众形象,未涉及真实人物姓名、住址、具体团体等隐私信息,提及的老照片、旧报纸等均为历史场景常见载体,无隐私泄露问题。 3. 舆情风险:预判“民进党是否在刻意淡化光复历史”争议点,通过两岸民众保存历史物件、举办文化展览、长辈传承记忆等具体案例,结合谢寒冰的评论观点,引导读者关注台湾光复的历史必然性与两岸民众对历史真相的认同,避免陷入对单一政治行为的片面解读。