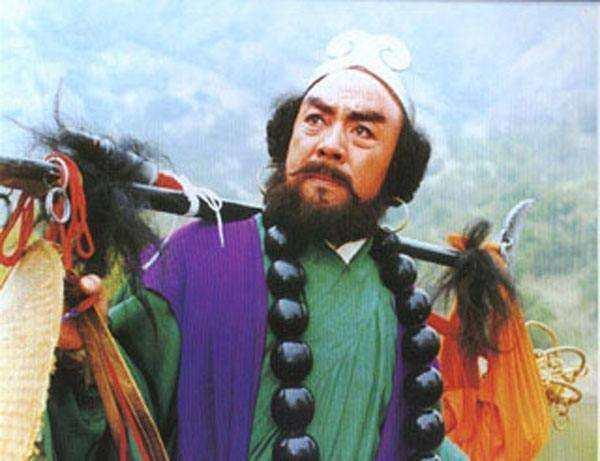

取经路上最危险的人,居然是沙僧 他的可怕,不是他的法力高强,而在身份。 大家仔细想一下,堂堂卷帘大将,就因为打碎一个杯子,就被罚日日万剑穿胸,这合理吗? 唯一的解释就是,他知道了不应该他知道的秘密 当年蟠桃亏空,玉帝找孙悟空顶锅。这样的计划,被他知道了。你说玉帝不罚他罚谁呢? 所以,打碎琉璃盏是假,灭口才是真。 把他打下凡间受苦,是怕他说出真相。 取经路上,没打死几个妖怪。台词也就一句:“大师兄,师父被妖怪抓走了。” 要拆解沙僧的“危险”,得先看清他卷帘大将身份的真实分量。在明代小说《西游记》的设定里,卷帘大将并非普通侍卫,而是玉帝身边掌执仪仗、传宣诏令的近臣,相当于天庭核心权力圈的“机要秘书”。这一职位决定了他能接触到天庭政务的核心流程——蟠桃会作为三界最重要的政治集会,从筹备物资到宾客名单,从议程安排到应急预案,他都必然全程参与,比普通神仙更清楚蟠桃库存的真实情况。 所谓“蟠桃亏空”,并非简单的物资短缺,而是天庭权力结构失衡的缩影。原著中,孙悟空大闹天宫前,玉帝已通过蟠桃会维系着对佛、道、妖三界的制衡,而蟠桃的产量与分配直接关联各方势力的利益。若蟠桃真的出现亏空,必然会引发三界对天庭统治能力的质疑。此时将孙悟空定罪为“偷吃蟠桃”,实则是玉帝借其“妖仙”身份转移矛盾,把内部管理问题包装成外部破坏事件。沙僧作为全程参与蟠桃会筹备的近臣,自然知晓蟠桃库存的真实数据,也清楚孙悟空偷吃的数量远不足以造成“亏空”,这套嫁祸逻辑的漏洞,全被他看在眼里。 打碎琉璃盏的处罚,对比天庭其他案例更显反常。同样是天庭官员犯错,天蓬元帅因调戏嫦娥被贬下凡,虽投猪胎却未受酷刑;二十八星宿之一的奎木狼私闯人间,与百花羞公主成婚,也仅被罚去太上老君处烧火。而沙僧仅因“失手打碎琉璃盏”,便被剥去仙籍,打落流沙河,还要承受“七日一次,飞剑穿胸胁百余下方回”的酷刑。这种量刑上的巨大差异,恰恰印证了处罚的核心并非“打碎器物”,而是“掩盖秘密”——玉帝既要让他因“犯错”失去公信力,又要以酷刑震慑他不敢对外言说,流沙河的隔绝环境,更成了防止秘密泄露的天然屏障。 流沙河时期的沙僧,早已用行动传递出对秘密的守护。原著中他在流沙河为妖时,颈间悬挂的九颗骷髅头,并非普通凡人骸骨,而是他吃掉的九个取经人。这九个取经人为何会接连途经流沙河?结合天庭与佛教联手推动取经工程的背景来看,极可能是早期未被纳入“官方计划”的取经尝试。沙僧吃掉他们,表面是为妖作恶,实则是在破坏非官方渠道的取经行动——若真有取经人未经天庭与佛教许可便抵达西天,他便可能在途中被追问天庭旧事,秘密有泄露风险。因此,吃掉取经人既是他对自身处境的反抗,也是在变相维护天庭的秘密防线。 等到加入取经队伍,沙僧的“沉默”更具深意。他并非没有法力,原著第二十二回流沙河大战时,他与猪八戒斗数十回合不分胜负,可见实力与八戒相当;第三十回黄袍怪将唐僧变成老虎,也是他潜入波月洞,与白龙马配合救出八戒,为请回孙悟空争取了时间。但他始终刻意隐藏实力,极少主动出手降妖,日常只负责挑担、看马,说话也多是传递信息的短句。这种“低存在感”恰恰是他的生存智慧——取经队伍本就是天庭与佛教妥协的产物,他作为天庭安插的“前朝旧人”,过度表现会引起佛教势力的警惕,而沉默寡言既能避免卷入佛、道之争,又能继续隐藏自己知晓的天庭秘密,成为取经队伍里最懂权力规则、也最会隐藏锋芒的“危险者”。 从卷帘大将到取经僧,沙僧的每一步选择都围绕“守护秘密”展开。他的可怕从不在于法力,而在于他身处权力夹缝中,既知晓天庭的核心谎言,又能以最不起眼的姿态周旋于各方势力之间,成为连接天庭旧事与取经新局的关键纽带。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。