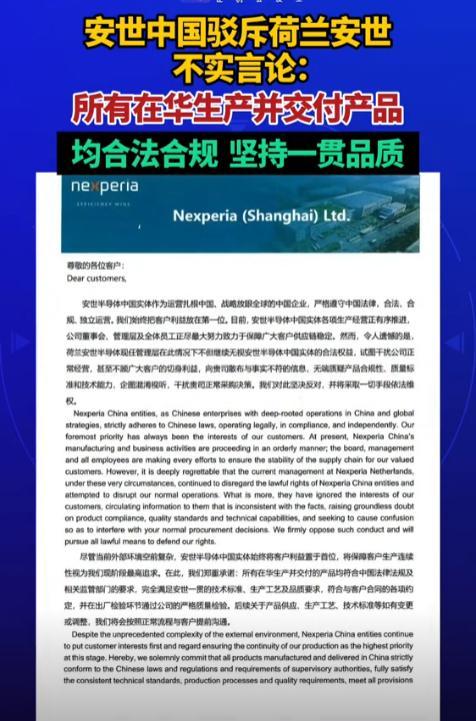

中国应不计成本,先搞死荷兰,否则还会有无数个荷兰,搞不死荷兰后患无穷,这是一个杀鸡儆猴的好机会,让那些甘为美国的爪牙看看,这就是跟在美国后面兴风作浪的后果,中国不下死手,就是虐待自己。 说“不计成本搞死荷兰”这思路,压根没摸透里面的门道,反而容易把自己绕进死胡同里。这种想法看着解气,实际上完全脱离了现实里的利益纠葛和国际门道,真要是这么干,不仅达不到“杀鸡儆猴”的效果,反而会把自己拖进更麻烦的境地。 先得看明白,中荷之间可不是只有对抗这一层关系。荷兰是中国在欧盟的第二大贸易伙伴,2024年两国的经贸往来额就有1100亿美元。 虽说出口额略有下降,但进口还在增长,这背后是无数企业的商业合作、产业链的深度绑定。真要是下死手,先不说能不能“搞死”,自己这边就得先吃大亏。 那些依赖荷兰技术配件的中国厂商,还有做对荷出口生意的外贸公司,首当其冲得受冲击,这哪是“不虐待自己”,分明是给自己找罪受。 再说荷兰跟美国的关系,也不是“甘为爪牙”那么简单。就拿安世半导体那事儿来说,荷兰政府突然用冷战时期的《货物供应法》接管中国企业控股的公司,看着挺主动,实际上背后全是美国在施压。 法庭文件都明说了,美国商务部早就跟荷兰外交部开会,逼着撤换安世的中国CEO,不然就把公司列进实体清单。荷兰这举动更像是被架在火上烤,不用这种极端手段,就得得罪美国,可真动了手,又把中国惹毛了。 后来荷兰经济大臣主动找中方通话求和,说白了就是后悔了,知道这事办得太冒失。 光刻机的事儿也一样。荷兰扩大半导体设备出口管制,表面是自己的决定,实际是美国磨了好几年的结果。 阿斯麦公司自己都懵,到现在都没搞清楚“最先进”的DUV光刻机到底怎么界定,更担心没法给中国客户提供后续维护服务——要知道,他们过去十几年卖给中国的设备价值就超过80亿美元,真跟中国彻底闹掰,自家生意也得黄。 这说明荷兰企业跟中国早绑在一条船上了,政府的决策都是在中美之间找平衡,不是真心想跟中国对着干。 退一步说,就算真能“搞死荷兰”,“杀鸡儆猴”的效果也未必能成,反而可能引火烧身。荷兰在欧盟里的位置特殊,跟德国、法国这些国家的产业链勾连得紧。 安世半导体生产的汽车芯片占全球市场40%份额,欧洲车企的库存只够撑几周,要是供应链真断了,德国汽车工业协会都放话了,很快就得停产。 到时候欧盟肯定不会坐视不管,大概率会联合起来搞反制,中国的汽车出口、其他行业合作都得受影响。 国际社会看的不是谁拳头硬,而是谁在维护规则,这种“不计成本”的打法,反而会让中国落下“破坏供应链”的口实,把更多中立国家推到对立面。 中国现在的做法其实比“下死手”高明多了。面对荷兰的限制,外交部第一时间交涉,强调要维护契约精神和产业链稳定,这是在争取国际社会的理解。更关键的是,咱们没把希望寄托在“搞死别人”上,而是一门心思搞自主可控。 刚结束的湾芯展上,国产EDA设计软件能实现无缝替代国外产品,90GHz超高速示波器直接把性能提升5倍,打破了西方封锁。汇川技术的工业自动化板块自主可控率都到90%了,MCU芯片也有75%能自己解决。 这些实打实的突破,比任何“杀鸡儆猴”都管用——等中国自己能造出高端光刻机、核心芯片了,荷兰再想跟着美国搞限制,首先得掂量自己会不会丢市场。 再说“无数个荷兰”的担忧,其实找错了方向。那些跟着美国搞限制的国家,本质上都是看利益行事。荷兰之所以妥协,是因为美国的压力和自身对高端技术出口的依赖,但更多国家心里有本账。韩国就公开表示美国的芯片政策会增加商业不确定性,不愿意跟着站队。 只要中国能持续扩大市场开放,把自主产业链做扎实,让各国觉得跟中国合作比跟着美国对抗更划算,自然就没人愿意当“下一个荷兰”。靠打压别人树威,从来都是短期行为,靠实力和规则赢得尊重,才能真正杜绝后患。 说到底,“搞死荷兰”这种想法,既低估了国际合作的复杂性,也小看了中国解决问题的智慧。现在的国际社会早不是谁能随便“搞死”谁的时代,产业链全球交织,利益相互绑定。 中国要做的不是跟谁拼命,而是像现在这样,一边据理力争维护自身权益,一边扎扎实实地搞自主创新,同时守住市场化、法治化的底线。 这样一来,不用“下死手”,那些想当“爪牙”的国家自己就会犹豫,这才是真正的长久之计。