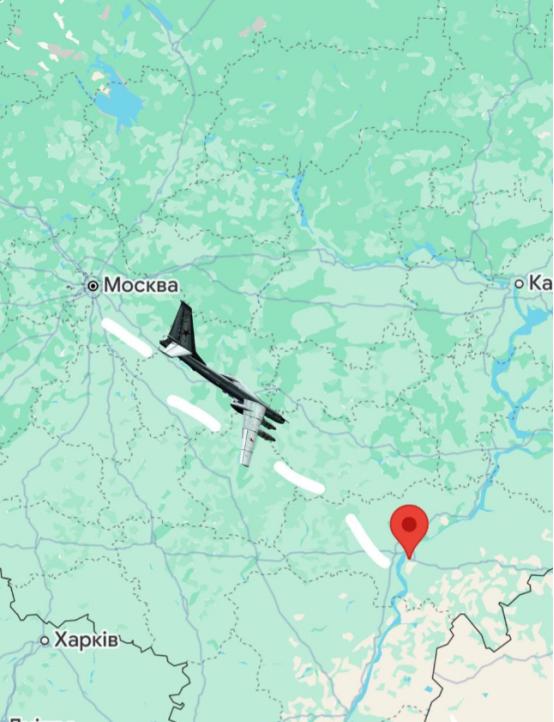

“炸!炸!炸!”当地时间2025年10月27日凌晨,俄罗斯莫斯科市民目睹,天幕中划过一颗颗流星般物体,不是绿色的火光,就是蓝色的火光,快速移动,并且在莫斯科市上,频繁出现爆炸,大量乌克兰武装部队发射的巡航导弹,自杀式无人机,被俄军反馈导弹系统成功拦截。 俄军防空部队很快给出战报,宣称成功击落193架/枚乌方无人机和巡航导弹,其中34架/枚一度逼近甚至冲入莫斯科空域。 有居民说,最初看到耀眼绿色闪光时,还以为是流星燃烧,或是卫星碎片,甚至联想到了外星人。 直到爆炸声接连响起,大家才反应过来,这是乌克兰军队发起的大规模远程突击。 这场突袭像一记重锤,砸在本就紧绷的俄乌局势上。乌克兰如今的步步紧逼,明摆着是想逼俄罗斯做出选择:要么妥协让步,要么让战斗进一步升级。 不少声音认为,俄军在这个冬天必须拿出一鼓作气的劲头,不能再磨叽下去。 可眼下的问题不止俄乌双方,还有一旁纠结的欧洲。如果今年冬天真像预测的那样特别寒冷,欧洲人到底是继续支援乌克兰,还是会为了自身取暖问题打退堂鼓? 这个问题戳中了欧洲的软肋。2022年冲突刚爆发时,欧洲多国表现得义愤填膺,跟着美国一起对俄实施制裁,还源源不断给乌克兰送武器。 可随着时间推移,能源危机的苦果让欧洲民众怨声载道。天然气价格飙升、工业成本上涨,不少工厂被迫减产甚至关停。 虽然这两年欧洲在能源替代上做了不少努力,比如增加液化天然气进口、推进可再生能源,但对俄罗斯能源的依赖不是说断就能断的。 一旦遇上极寒天气,天然气需求量骤增,欧洲的能源储备能不能扛住都是个未知数。 德国经济研究所前不久发布的报告显示,若冬季气温比常年低5℃,欧洲天然气库存可能在明年2月就见顶,到时候不得不采取限供措施。 这种情况下,欧洲民众对支援乌克兰的耐心正在被消耗。波兰、匈牙利等中东欧国家已经出现了反援乌的抗议活动,民众喊出“先顾好自己的冬天”的口号。 就连一向积极的德国,最近也有民调显示,支持继续向乌提供重型武器的民众比例降到了49%,比上半年下降了12个百分点。 但欧洲政客们也有自己的顾虑。如果现在停止支援,乌克兰很可能在战场上陷入被动,到时候俄罗斯势力扩张,欧洲的安全格局会受到更大威胁。 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利就公开表示,对乌支援是“保障欧洲安全的投资”,不能因为短期困难就放弃。 这种内部的矛盾让欧洲的援乌政策变得摇摆不定。上个月欧盟承诺的500亿欧元援助,到现在还有150亿没到位,不少国家都在找借口拖延。 乌克兰方面显然也察觉到了欧洲的犹豫,这次突袭莫斯科,某种程度上也是想向欧洲证明自己的战斗力,争取更多支持。 乌总统泽连斯基在袭击后发表讲话称,“我们有能力打击俄罗斯腹地,也有决心继续战斗,直到恢复所有领土”。 可这种强硬姿态,反而让一些欧洲国家更加谨慎。法国总统马克龙就私下表示,乌克兰的行动“需要考虑对欧洲安全的影响”,言下之意是担心局势失控。 俄罗斯这边的反应也很关键。面对莫斯科遇袭,俄军加大了对乌能源设施和军事目标的打击力度。 就在袭击发生后的24小时内,俄军发射了60多枚导弹,摧毁了乌克兰西部的三个军火库和两个铁路枢纽。 俄国防部长绍伊古放出狠话,“将对任何针对俄本土的袭击进行严厉报复,乌克兰领导层要为自己的行为付出代价”。 现在的局势就像一个紧绷的弹簧,双方都在试探对方的底线。而欧洲,则被夹在中间左右为难。 如果冬天真的特别冷,欧洲很可能会陷入“道义与现实”的两难选择。大概率会采取折中的办法,继续提供援助,但规模和力度可能会缩减,重点转向防御性武器和人道主义援助。 这种“有限支援”的模式,既能给乌克兰一点喘息空间,又能减少对自身能源和经济的压力。 可这对乌克兰来说,未必是好事。没有足够的重型武器和弹药补给,他们很难在战场上取得突破性进展,冲突很可能会陷入长期僵持。 而俄罗斯,显然也做好了打持久战的准备。俄总统普京最近签署了一项法令,将征兵年龄上限提高到55岁,同时加大了军工生产的投入。 这场冲突的走向,越来越取决于各方的耐力和资源消耗。莫斯科的爆炸声,不仅打破了俄罗斯本土的“安全神话”,也让整个欧洲的冬天变得更加扑朔迷离。 欧洲人心里清楚,无论怎么选,这个冬天都不会轻松。支援乌克兰,要承受能源和经济的压力;不支援,又要面对安全的风险。 而俄乌双方的战斗,还在继续。下一场较量,或许就藏在这个寒冷冬天的每一个日夜里。