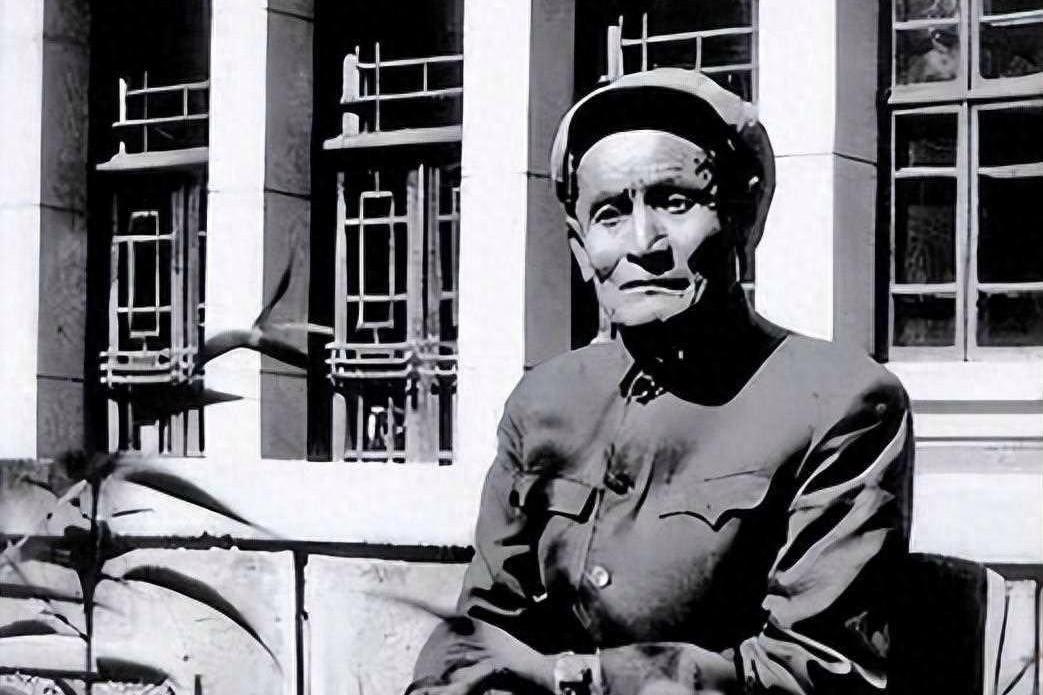

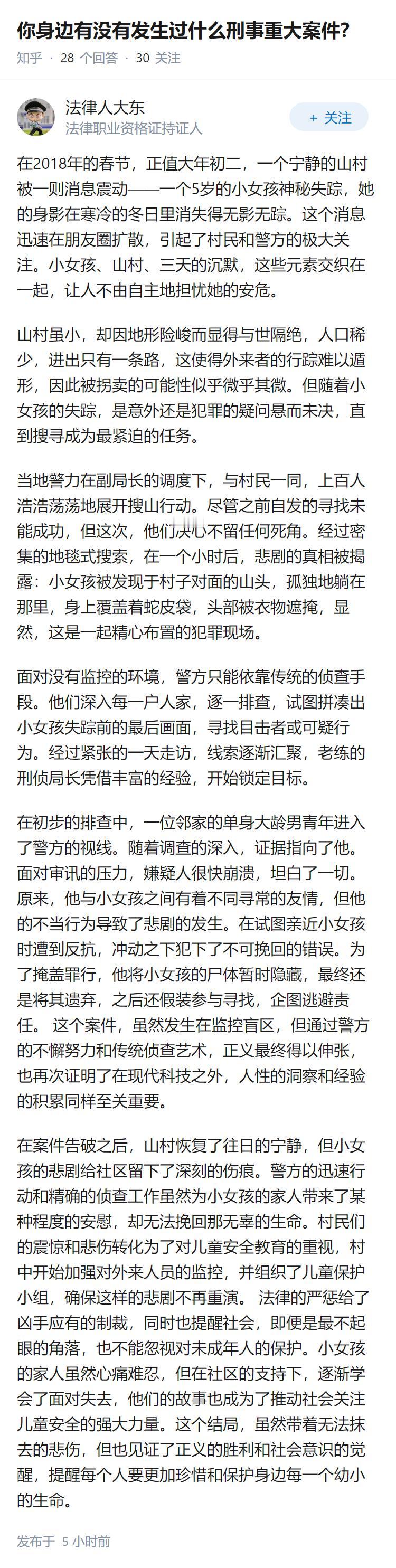

[太阳]50年代,内蒙赤峰供销社大门被撬,大量财物丢失,警方侦查一无所获,有位民警一拍脑门,请来1位大字不识的老人,只用1天就破了案。 (参考资料:2019-03-23 克东县公安局——【致敬·公安大工匠】第七期人物——马玉林) 人们称他“神眼”马玉林,但这个传奇称号背后,究竟是难以复制的天赋,还是一套被低估的科学方法?他的故事,实际上是一门独特经验科学的诞生史。 马玉林的追踪术深深植根于其早年与自然的互动,他1906年出生于赤峰县建昌营长胜沟村一个贫困家庭,9岁起便在风一刮就了无痕迹的沙子山上放羊,为了不丢羊,他被迫磨练出超常的观察力。 他以羊群为研究对象,通过分析蹄印的硬度、深浅与步幅,竟能准确判断出羊的大小、公母、肥瘦甚至毛色,这本质上是一种基于长期观察的归纳与推理,成为他日后分析人形足迹的知识母体。 这项技能从辨识羊蹄到辨识人迹,是极为自然的过渡,他能帮乡亲们找回丢失的牛羊,这便是他将技艺首次应用于“民间刑侦”的实践。 1960年,53岁的马玉林因这项绝技被特招进昭乌达盟公安处刑警队,成为一名试用追踪员,进入公安系统后,他开始将个人技艺系统化。 1952年一件供销社盗窃案中,他在杂乱现场准确锁定了罪犯的“底踪”,并根据窃贼进屋先找饼干吃的行为,推断出对方是“大烟鬼”,最终通过足迹对比锁定嫌犯。 他的方法论在不断完善,1959年水地公社分销店被盗案,现场痕迹中断,他使用了“圈踪”法,用树枝在地面画出罪犯“应该”落脚的位置,凭逻辑连接了中断的证据链,这种超越视觉依赖的空间推理能力,令人惊叹。 为了从众多嫌疑人中找出案犯,他又在村里设计了一场巧妙的“活体实验”,他让所有男性村民分组走过一片铺着薄土的地面,将静态的现场足迹与动态的嫌疑人步态进行实时比对,很快便从人群中锁定了那一老一少两名案犯。 马玉林的追踪科学并非一成不变,它在与罪犯的持续博弈中不断升级,在陆家营子小学盗窃案中,案犯用毛巾裹脚作案,但他依然穿透伪装,从压力分布的细微差别中识别出嫌犯的步态习惯。 1973年春,河南安阳发生持枪抢劫银行的特大案件,案犯穿着大号“回力”鞋,企图干扰侦查,马玉林从鞋印前端边缘不实的细节,敏锐判断出这是“小脚穿大鞋”,直接粉碎了罪犯的诡计,为迅速破案提供了关键方向。 随着声名远播,他的方法论已高度抽象化,1965年,他仅凭南京警方寄来的一张足迹照片,就给出了“男性、1.64米、25岁以上、稍胖、复员兵”的精准侧写,帮助南京警方在3天内破获系列盗窃案,这标志着他的技术已能脱离现场进行“远程诊断”。 马玉林的故事,是对“实践出真知”的极致诠释,他20年如一日吃住在公安局,晚年身患多种疾病,冬天靠喝酒御寒,骑不动车就让同事用绳子拉着走。 1973年秋天,他不计较案件大小,主动侦破穆家营子的偷猪案,这种精神,是他将这门苦功夫推向极致的内驱动力。 1981年马玉林去世后,公安部的唁电称他“在创建和普及我国的步法追踪技术中,做出了重要贡献”,他不仅是一位传奇“神探”,更是中国现代步法追踪技术的奠基人之一,以一个不识字的牧羊人身份,为刑事科学留下了源于本土实践的宝贵方法论。