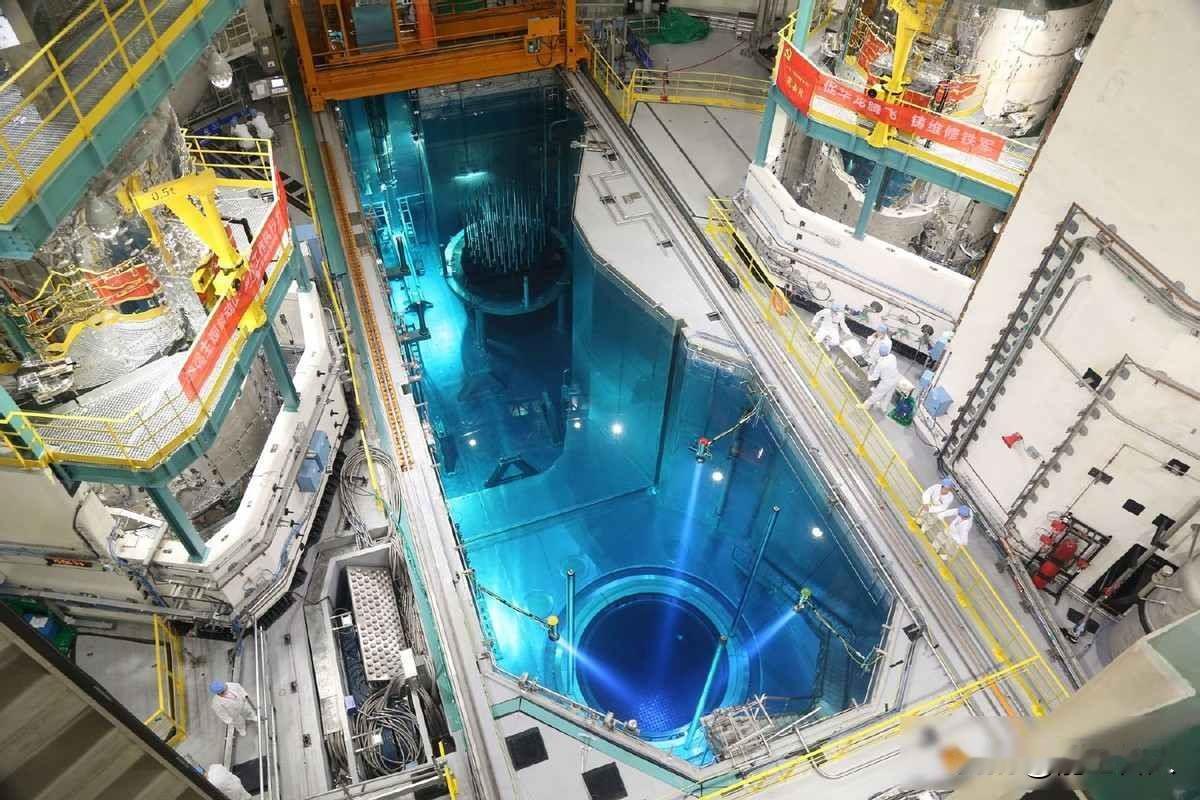

[浮云]现在中国有两个地方关系到未来格局 大家有没有发现,现在全球都在为能源掐架,碳中和喊了这么多年,真正的破局者居然藏在中国两个看似不起眼的地方。 一个在安徽合肥,埋头搞着能让人类彻底摆脱化石燃料的 “人造太阳”;一个在内蒙古赤峰,靠着草原上的风和光,悄悄拿下全球绿氨市场的半壁江山。这俩项目看似不搭界,却共同攥着未来几十年全球格局的钥匙。 先聊聊合肥的 “超级工程”—— 新一代核聚变实验装置。可能有人觉得核聚变是科幻片里的东西,其实中国早就把它落地到了实验室。这个 2027 年就要建成的装置,现在已经完成了最核心的超导磁体安装。 说白了,核聚变就是模仿太阳发光发热的原理,让氢原子核在极高温度下撞在一起,变成氦的同时释放出巨量能量。 这种能量干净到极致,没有核废料,也不排二氧化碳,一旦实现稳定发电,人类就再也不用为石油、天然气抢破头了。 中国在核聚变领域的底气可不是吹出来的。之前咱们的 EAST 装置已经实现 1.2 亿度高温持续 101 秒的纪录,相当于在地球上造出了一个 “小太阳”。 而这次在建的新装置,超导磁体的磁场强度达到 20 特斯拉,比国际同类装置高出 30%,能把高温等离子体牢牢 “锁住”,让聚变反应更稳定、更持久。 反观欧美,美国的国家点火装置去年才勉强实现 “净能量增益”,离实际发电还差着十万八千里;欧盟参与的 ITER 项目更是多次延迟,进度比中国慢了整整两年。等合肥这个装置 2027 年运行,中国很可能成为全球第一个掌握可控核聚变实用技术的国家。 再看内蒙古赤峰,这片被大风和阳光眷顾的土地,正在崛起全球最大的绿氨生产基地。项目靠的就是当地取之不尽的光伏和风能,搭配上先进的储能系统,把不稳定的绿色电力转化为稳定能源,用来分解水和氮气,最终造出纯绿色的绿氨。 这个项目的年产能直接干到 50 万吨,而目前全球绿氨的总产能还不到 40 万吨,也就是说,它一建成,中国一个项目就占了全球绿氨产量的一半以上。 别以为绿氨只是普通化工产品,它可是清洁能源领域的 “万能钥匙”。既能当无碳化肥,解决传统化肥污染问题;又能作为航运燃料,破解远洋运输的碳排放难题;更关键的是,它能轻松转化成绿色氢能。 大家都知道氢能是清洁能源的终极形态,但储存运输一直是难题 —— 氢能要在零下 253℃才能液化,运输成本极高。 而绿氨常温常压下就是液体,像运输汽油一样方便,到了目的地分解一下,就能得到高纯度氢气。这一下就打通了氢能产业链的最大堵点,让绿色氢能大规模应用成为可能。 现在全球都在抢绿氨赛道,澳大利亚最大的绿氨项目年产能才 10 万吨,中东的项目还停留在规划阶段,赤峰这个项目直接把中国推到了全球绿氨产业的顶端。 更值得骄傲的是,从光伏组件、风机到储能设备,再到绿氨合成催化剂,整个产业链的核心技术都是中国自主研发,没有任何卡脖子的风险。 这两个项目背后,是中国对未来能源格局的精准布局。能源从来都是全球格局的核心,过去谁控制了石油,谁就掌握了话语权;未来谁掌握了清洁、可控的能源技术,谁就拥有了制定规则的权力。 合肥的核聚变装置瞄准的是百年后的能源终极解决方案,赤峰的绿氨项目则稳稳占据了当下清洁能源转型的制高点。 当别的国家还在为能源短缺互相掣肘,为碳中和目标焦虑不已时,中国已经用两个 “硬核” 项目给出了答案。这不仅是中国自身的能源安全保障,更是给全人类应对气候变化、实现可持续发展提供了中国方案。 未来十年,我们可能会看到,合肥的聚变能照亮千家万户,赤峰的绿氨驱动全球航运,中国不仅会成为清洁能源的最大使用者,更会成为全球能源规则的制定者之一。这两个藏在小城的大项目,正在悄悄改写全球格局,而这一切,才刚刚开始。 (主要信源:新浪财经——远东股份:安缆参建的紧凑型聚变能实验装置(BEST)等项目取得重大进展)