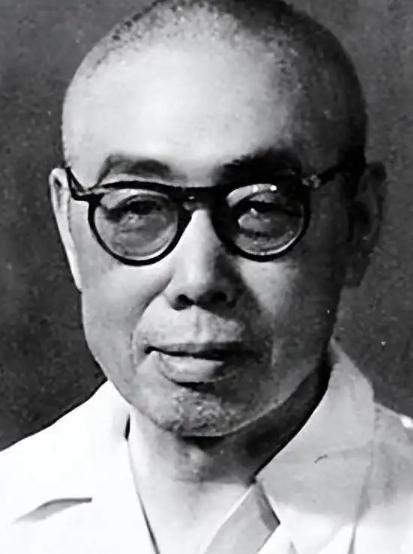

[太阳]1968年,被永久开除党籍的国歌词作者田汉,在狱中结束了70载的生命,过了7年,他的妻子才得知,大家都说他走得冤,妻子却说:“他有福气啊。” (信息来源:百度百科——田汉) 提起田汉,每个中国人都不会陌生,他写下了《义勇军进行曲》的歌词,那句 “起来,不愿做奴隶的人们”,至今一响起,仍能让人心头热血翻涌。 这位中国现代戏剧的开拓者,用一辈子践行着 “艺术为人民” 的初心,在风雨飘摇的年代里,拿笔当剑、以歌为旗,活成了跨越百年的精神标杆。 1898 年 3 月,田汉出生在湖南长沙县一个普通农家,幼年丧父后,家里的担子全压在母亲身上,她白天黑夜纺纱织布,硬是凑出学费送他去私塾读书。 舅父易梅臣是同盟会会员,常给他讲革命故事,那些关于家国大义的话语在他心里埋下了种子。11 岁时,黄花岗起义失败的消息传来,他深受触动,改名“田汉”,取“英雄怀汉”之意,暗自定下了为国奋斗的志向。 1916 年,田汉赴日留学,在那里他读了不少西方好书,还接触到了马克思主义,就像找到了一盏指路明灯。加入李大钊组织的“少年中国学会”后,他更加坚定了用文艺改变社会的想法,满心盼着回国后能大展拳脚。 从日本回国后,田汉和妻子易漱瑜一起创办《南国半月刊》,组建南国社,成了当时文艺界一股冲劲十足的力量。 他写的《获虎之夜》《名优之死》等话剧,用直白又尖锐的笔触,揭露封建礼教的束缚和社会的不公,观众看得又哭又叹。 这股新鲜的文艺风潮吸引了徐悲鸿、欧阳予倩等不少艺术家加入,南国社在上海、南京等地的巡回演出让沉闷的文坛热闹了起来。 1932 年加入中国共产党后,田汉更是把文艺创作和革命斗争紧紧绑在了一起。 三年后,他为电影《风云儿女》创作主题曲,当时他正面临被捕风险,急急忙忙把歌词写在香烟盒的锡纸背面,托人带给聂耳。 聂耳在日本完成作曲后,《义勇军进行曲》随电影首映迅速传遍全国,那句 “把我们的血肉筑成我们新的长城”,成了全民族抗战的精神号角。 抗战期间,田汉组织抗敌演剧队跟着战士们跑遍前线,写下《卢沟桥》《江汉渔歌》等剧作,用 “戏台子就是战场” 的信念践行使命,他题的 “演员四亿人,战线一万里”,正是当时文艺工作者救亡图存的真实写照。 1949 年10 月 1 日,田汉站在天安门观礼台东侧,看着五星红旗在自己写的国歌声中冉冉升起,后来他回忆说:“那些破碎的、燃烧的记忆,全部汇成同一节拍——前进!” 这份与国家命运紧紧相连的荣耀成了他一辈子最珍贵的回忆。 建国后,田汉先后担任文化部戏曲改进局局长、艺术局局长,一门心思琢磨着 “老戏新唱”。 他提出的改革思路,让《白蛇传》《谢瑶环》等传统剧目焕发新生,成了家喻户晓的经典;他参与打造的大型音乐舞蹈史诗《东方红》,更是成了展现中国革命历程的艺术丰碑。 可平静的日子没过多久,特殊时期田汉被人泼了脏水,关进了北京半步桥监狱。这位战士就算在牢里也没丢了骨气,留下“先烈热血洒神州,我等后辈有何求”的绝笔后,1968 年 12 月,70 岁的田汉壮然离世,他的死讯被刻意隐瞒,家人在漫长的等待中饱受煎熬。 几年后的夏天,一位多年没见的老熟人,绕了好多弯路找上门,带来了确切消息,田汉已经在 1968 年冬天走了,孩子们听了当场就哭了。 亲友嘴里直念叨, “这么好的人,为国家做了这么多事,不该是这个下场”。可田汉的妻子安娥,这位同样跟着革命一辈子的女性却没掉泪,只是平静地说 “他有福气”。 大伙都愣了,她接着缓缓说道:“他写的歌词,亿万中国人都记着、都在唱,这份荣耀,哪儿找去?” 这番话里藏着对丈夫精神的最高认可,更透着革命者超越个人悲欢的家国情怀。 1979 年,党中央为田汉平反昭雪,恢复了他的党籍和名誉。追悼会上,夏衍说的话戳中了所有人的心——“田汉同志没走,他的歌还活着!” 确实,田汉的精神早就融进了国歌的旋律里,成了中华民族的精神基因。他一辈子都在践行救亡图存的信念。 2025 年 10 月,联合国纪念反法西斯战争胜利 80 周年,《义勇军进行曲》和《国际歌》一起奏响,田汉写的歌成了全世界都认可的精神财富。 田汉用一辈子告诉我们,文艺工作者的使命就是为民发声、为家国抒情。他的生命定格在了 1968 年的寒冬,但他的歌声会永远在祖国大地上回荡;他的精神会永远激励着后人往前冲。