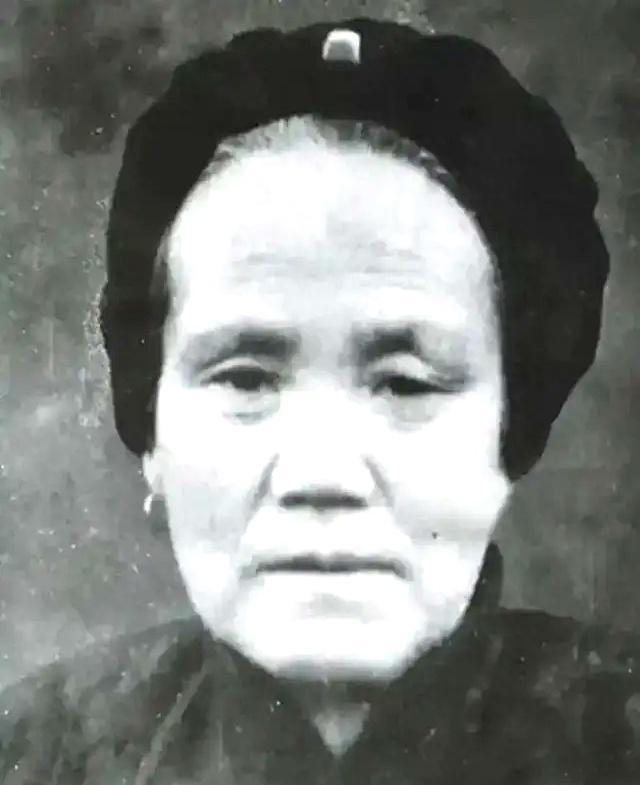

1949年,58岁的邓玉芬喜极而泣,她原本以为七个儿子都已死,没想到老三永兴竟奇迹般地活着回来了! 谁能想到,这位河北密云的普通农妇,前几年还在坟茔间哭断肝肠。1938年冀热察挺进军扎根平北,她咬着牙把老大、老二送进队伍,转头又拍着老三永兴的肩膀说“国难当头,咱不能躲”。 邓玉芬的故事,是平北抗日根据地无数支前群众的缩影。她所在的密云地区地处华北与东北交界,1933年长城抗战后便陷入日军铁蹄之下,百姓在“集家并村”的暴行中流离失所,粮食被抢掠、房屋被焚毁成为常态。正是这样的苦难,让她对侵略者恨之入骨,也让她明白只有武装反抗才能守住家园。 送老大、老二参军时,她连件完整的棉衣都凑不齐,只能连夜把自家仅有的旧棉袄拆了重缝,絮进晒干的芦花御寒。两个儿子走后不久,冀热察挺进军开展游击战争需要根据地支援,她二话不说把自家土坯房腾出来当联络点,还主动承担起为队伍传递情报、筹集粮草的任务,哪怕日军频繁“扫荡”,她也从没中断过。 1940年,晋察冀军区发起百团大战,平北根据地军民积极配合,邓玉芬又把老四、老五送进了地方抗日武装。那时她丈夫任宗武也加入了村中的自卫队,一家人几乎都扑在了抗日事业上,家里的几亩薄田全靠她一人耕种,常常是天不亮就下地,天黑透了才拖着疲惫的身子回家,饭桌上却总摆着留给过往战士的干粮。 可战争的残酷远超想象。1941年,老大在反“扫荡”战斗中牺牲,消息传来时她正在地里种玉米,手中的锄头“哐当”落地,却只是抹了把眼泪,第二天依旧把筹到的粮食送到了队伍上。1942年,老二在攻打日军炮楼时身负重伤,因医疗条件简陋没能抢救过来,她去部队驻地接回遗体,没有多余的棺木,就用自家的门板当棺盖,亲手把儿子埋在村后的山坡上。 接连失去两个儿子,邓玉芬没有垮掉,反而在1943年日军疯狂“清剿”平北时,再次把老六、老七两个未成年的儿子送到了区小队。那时老三永兴已随挺进军转战冀东,与家里失去联系,有人劝她留个儿子在身边,她却摇头说“多一个人就多一份力量,孩子们跟着队伍,比在家安全”。 可命运的打击接踵而至。1944年,丈夫任宗武在掩护群众转移时被日军炮弹击中,当场牺牲;同年冬天,老六在一次突袭日军粮库的战斗中不幸被俘,宁死不屈后被杀害;1945年抗战胜利前夕,老七在执行侦察任务时遭遇敌人伏击,年仅16岁的他倒在了胜利的黎明前。短短几年,家中六位亲人相继殉国,邓玉芬成了孤家寡人,她常常在夜里走到村后的山坡上,对着七个儿子和丈夫的坟茔默默流泪,却从没想过向组织提任何要求。 抗战胜利后,她依旧守着家乡的土地,只是每次听到有人提起部队,都会忍不住打听老三永兴的消息,可得到的总是“下落不明”的回复。她心里清楚,战场上“下落不明”往往意味着牺牲,却还是固执地在门口种了棵槐树,盼着儿子能像槐树一样顽强地活着,有一天能推开家门。 1949年全国解放的消息传到密云,邓玉芬站在村口的大槐树下,看着乡亲们举着红旗庆祝,眼里满是欣慰却也藏着遗憾。就在这时,一个穿着军装的熟悉身影出现在村口,他身形消瘦却精神矍铄,远远地就喊着“娘”向她跑来。邓玉芬愣了许久,才认出那是失联六年的老三永兴——原来1943年那次战斗中,永兴被炮弹炸伤后与部队失散,辗转被一位老乡救起,伤愈后他四处寻找部队,直到全国解放后才通过部队登记信息找到了家乡。 母子相见的那一刻,邓玉芬再也忍不住,抱着儿子失声痛哭,六年的牵挂、六年的期盼,都在这哭声中得到了释放。后来有人问永兴,是什么支撑着他在失联后始终没有放弃,他说“我总记得娘送我参军时说的话,国难当头不能躲,我活着不仅是为了自己,更是为了牺牲的兄弟和爹,要看着国家太平,看着娘过上好日子”。 邓玉芬用一家六口的生命践行了“为国尽忠”的誓言,她的故事不仅记录了一位母亲的伟大,更折射出抗日战争时期人民群众与军队的鱼水深情。正是无数像邓玉芬这样的普通百姓,用自己的血肉之躯筑起了抵御外侮的长城,才换来了如今的和平岁月。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![中国历史基本上中原不内乱,游牧就只有挨打的份[6]](http://image.uczzd.cn/422124218612007233.jpg?id=0)

用户10xxx61

英雄母亲