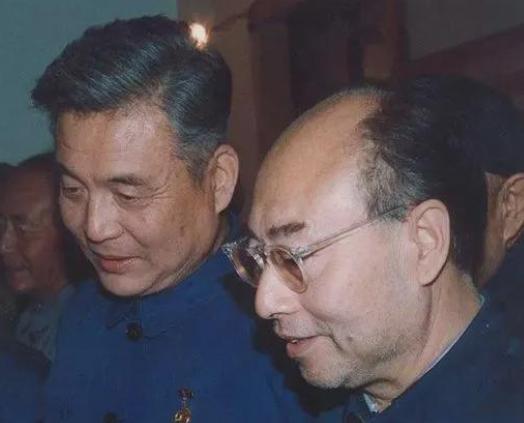

1986年,弥留之际的邓稼先向中央提出一份建议书,指出世界上的核弹理论水平接近极限,接下来重点可能不在大型核武器身上!当时的他身患重病,为了让国家不再落后于人,他还是联合于敏向中央表达了自己的看法。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1985年,全球核武器发展格局正在发生深刻变化,美国和苏联经过数十年军备竞赛,已完成上千次核试验,积累了海量技术数据,相比之下,中国仅进行了三十多次核试验,在技术储备上存在明显差距,就在这个关键节点,西方国家开始频繁提及"全面禁止核试验条约",表面上倡导和平,实际意图却令人深思。 邓稼先敏锐地察觉到这一变化背后的真实动机,作为中国核武器事业的奠基人,邓稼先深知核大国此时提出禁试的用意所在,美苏两国技术已趋成熟,数据收集基本完成,此时推动禁试等于为后来者设置技术壁垒,对于正处在发展关键期的中国而言,一旦失去试验机会,核武器技术将长期受制于人。 1985年确诊癌症后,邓稼先的身体状况急剧恶化,医生建议卧床休息,邓稼先却把病房当作办公室,大量英文、法文、俄文资料被偷偷运进病房,藏在壁柜里躲避医护人员的监管,每当同事前来探望,邓稼先总是询问工作进展,根本无法静养。 两人相识于北大,几十年来在核武器研究领域并肩作战,彼此了解对方的学术思路,于敏独立提出的氢弹理论体系为中国赢得了宝贵的技术自主权,正是邓稼先最信任的科学伙伴,病房里,两人深入分析国际核武器发展趋势,逐渐形成共识。 核武器发展正在从单纯追求爆炸威力转向追求技术精度和实战效能,邓稼先通过分析美苏核武器发展轨迹发现,大当量核武器的理论水平已接近极限,继续在这个方向投入资源意义有限,未来的竞争重点将集中在小型化、精准化和可调当量等技术领域,这种判断基于对国际军事技术发展规律的深刻理解。 邓稼先和于敏认为,中国必须在有限时间内完成两个重要任务,一是抓紧完成剩余的关键核试验,获取必需的技术数据;二是全面转向以计算机模拟为核心的研发模式,实现核武器技术的现代化转型,这种战略调整不仅符合技术发展趋势,也是应对国际形势变化的必然选择。 癌症带来的痛苦让邓稼先连续坐立都成问题,需要借助橡皮圈才能勉强工作,邓稼先口述,于敏记录,助手胡思得负责在病房和研究所之间传递文稿,每个数据都经过反复核实,每句表述都经过仔细推敲,邓稼先深知这份建议书关系国家核安全战略,容不得半点疏漏。 妻子许鹿希见证了邓稼先生命最后阶段的全部努力,看着丈夫强忍病痛坚持工作,许鹿希心痛不已,多次劝说邓稼先好好休息,邓稼先总是摇头拒绝,表示这份建议比个人生命更重要,许鹿希理解丈夫的心情,默默承担起照料和协助的责任,确保邓稼先能够专心完成这项工作。 1986年春天,《关于中国核武器发展的建议》正式完成,这份文件明确提出了中国核武器发展的两个战略方向:尽快完成剩余核试验任务,全面转向计算机模拟和小型化研发,建议书很快上报中央并获得批准,成为指导中国核武器事业发展的重要文件,后来这份建议被称为"邓-于建议",在中国核武器发展史上具有里程碑意义。 1996年7月29日,中国成功完成最后一次地下核试验,次日宣布暂停核试验,正式进入以计算机模拟为主的新发展阶段,这个时间节点距离邓稼先去世整整十年,也正是当年建议书中预设的目标实现时间,中国核武器技术实现了从追求威力到追求精度的转型,在小型化和精准化方面取得重大突破。 信息来源:《中国科学家博物馆》邓稼先的最后建议与中国核实验的辉煌终章