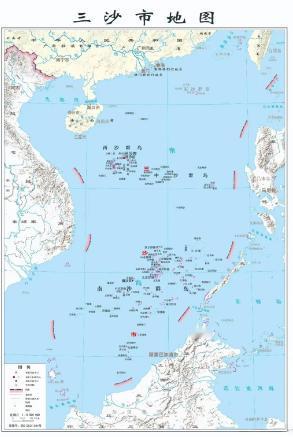

为什么我们在南海问题上总觉得“力不从心”?其实最大的短板,说白了,就是缺少大型岛屿。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 南海这片蔚蓝海域,面积超过350万平方公里,却存在着一个令人困扰的现实问题,整个海域内真正适合长期驻守和大规模建设的天然岛屿屈指可数,这种地理条件的先天不足,直接影响着海域管理的方方面面。 东沙群岛中最大的岛屿面积仅有1.8平方公里,西沙群岛的永兴岛也不过2.1平方公里,南沙群岛的情况更加严峻,大部分岛礁在涨潮时会被海水覆盖,能够稳定露出水面的陆地极其有限,这种岛屿规模的限制带来了连锁反应,无论是建设港口设施、部署监测设备,还是为过往船只提供补给服务,都面临着空间不足的困境。 地理条件的制约让周边一些国家获得了时间窗口,越南利用控制的岛礁建设了3000米长的飞机跑道,菲律宾在占据的岛屿上修建了补给站和通信设施,马来西亚甚至在某些岛礁上发展起了旅游项目,这些国家通过早期的基础设施投入,在实际控制力方面建立了相对优势,使得后续的维权工作变得更加复杂。 基础设施的差距还体现在日常运营效率上,没有足够大的岛屿作为中转站,远程补给变成了一项高成本、高风险的任务,补给船只需要长途跋涉,遇到恶劣天气时往往无法按时到达,岛屿面积的限制也意味着无法建设大容量的储存设施,淡水、燃料、食品等必需品都难以长期储备,这种状况直接影响了人员的长期驻守能力。 实际功能的缺失在民用领域表现得尤为明显,渔民在远海作业时缺乏可靠的避风港,遇到台风等极端天气只能冒险返航,安全风险居高不下,海上救援力量也因为缺少前进基地而响应缓慢,救援设备和人员无法就近部署,黄金救援时间经常被路程耗费,科研监测网络存在明显盲区,小型岛礁上的设备功率有限,无法实现全海域的有效覆盖。 现代海洋工程技术为解决这一难题提供了新的可能性,填海造陆技术的成熟应用,让原本只有几平方米的礁盘扩展为几平方公里的人工岛屿,这种技术突破彻底改变了海域开发的限制条件,永暑礁、美济礁、渚碧礁等人工岛屿的建成,不仅提供了充足的建设空间,还具备了天然岛屿难以比拟的设计优势,可以根据功能需求进行精确规划。 人工岛屿的建设带来了系统性的改变,这些新建岛屿之间形成了相互支撑的网络结构,单个岛屿的功能局限被整体协调所弥补,海域管理从点状分布转向了网格化覆盖,大型机场的建设让航空力量能够快速部署到任何需要的位置,深水港口为各类船只提供了可靠的停靠条件,先进的雷达系统实现了全天候的海域监控。