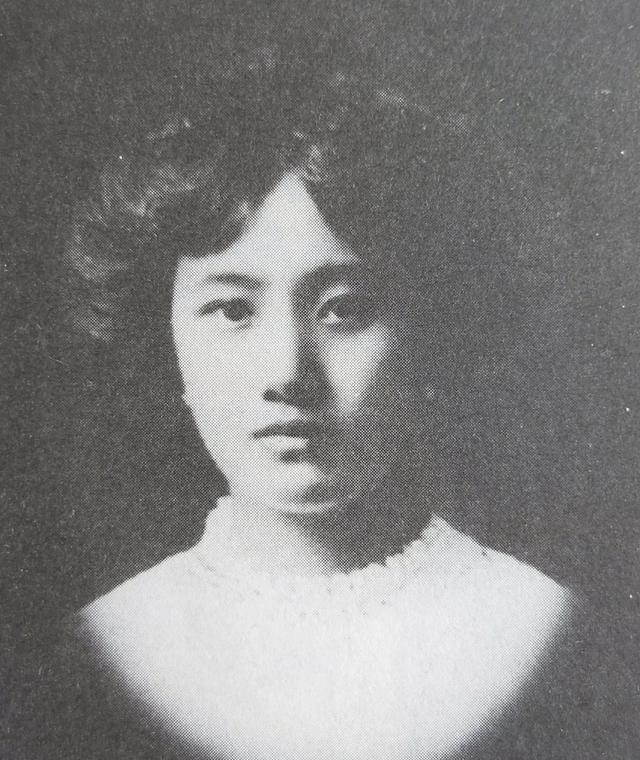

1914年,27岁军官要给14岁女孩赎身,被索要三万赎金,他正要付钱,却被青楼女子拉住,她说,“你不必替我赎身,我自有办法脱身。要娶我可以,但你必须答应我三个条件。” 这不是戏文里的桥段,而是百年前发生在上海长三堂子的真事。 被赎的姑娘叫董竹君,那时的她还不是后来的“锦江饭店创始人”,只是个从破棚屋里被卖进来的苦孩子。 董竹君生在上海洋泾浜的穷窝棚,爹拉黄包车,娘缝补到手指流血,家里连顿饱饭都难。 六岁进私塾时,老师夸她“脑子比boys还灵光”,可十三岁那年,爹得伤寒走了,娘没办法,咬牙把她卖进堂子,换了三十块大洋。 老板看她嗓子亮、模样周正,逼着她学琴唱曲练仪态,没两年就成了“能弹能唱”的头牌,可她心里清楚,这“风光”不过是笼中鸟的假象。 直到四川军官夏之时来听曲,这人三十出头,留着整齐的小胡子,不喝酒不闹场,只安安静静坐在台下听她唱,临走时塞给她一本《新青年》,指着“自由”两个字说:“姑娘,你该看看外面的世界。” 一来二去,夏之时动了心,提出要赎她出去,老板眼睛一斜,张口就要三万大洋,那时候普通人家一年生活费才几十块,这分明是刁难。 可夏之时没犹豫,掏出银票就要拍桌,董竹君却突然伸手拦住了他。 她抬着头,眼神亮得像淬了光:“你不用替我赎身,我自己能走。但要娶我,得答应我三件事:第一,明媒正娶,我不要做妾;第二,婚后带我去日本留学;第三,家里的事,我说了算。” 没人敢相信,一个堂子里的姑娘敢跟军官提这样的条件。 可董竹君说到做到,当天夜里,她趁看门老头喝醉,换上早就藏好的男装,翻墙逃出堂子,泥水糊了满身,怀里还揣着那本卷了边的《新青年》,一路跑到日租界的旅馆找夏之时。 他们的婚礼极简,就一张方桌、一壶酒,她穿月白旗袍,他别着朵白山茶花,没有宾客,却比任何排场都郑重。 很多人说董竹君“命好”,遇到了肯帮她的人,可往后的日子才见真章,到了日本,夏之时劝她“女人读那么多书没用”,她偏要白天去女子师范上课,晚上点着煤油灯学法文,笔尖磨秃了就换一支,把《民约论》里“人生而自由”抄在小本子上。 1919年回国,见家乡女人还在裹脚、男人抽鸦片,她就办女子织袜厂,教乡下姑娘学手艺,开黄包车公司让女人当账房,在男人扎堆的生意场里硬生生闯出路。 后来夏之时失势吸鸦片、日渐消沉,她没哭闹没纠缠,烧掉结婚照,带着四个孩子回上海,从零开始办纱管厂,厂子被炮火炸了,就埋了烧焦的零件再开川菜馆,把“锦江”做成上海的招牌。 抗战时,她还敢在餐馆后厨藏抗日材料,被捕后死不松口,出来只说“人活着,总得做点像样的事”。 她这一辈子,从来不是靠“赎身”改变命运,而是靠那股“我自己能走”的硬气。 在那个女人连话语权都没有的年代,她要的不是“被拯救”,而是“平等的尊严”,明媒正娶是要撕掉女孩的标签,留学是要给自己挣本事,当家作主是要守住独立的底气。 后来她把锦江饭店上交国家,捐出积蓄修学校,有人问她图什么,她笑着说:“我不过是想活成个人样,不是谁的附属品。” 直到1997年她去世,床头还放着那本泛黄的《新青年》,枕下压着张纸,写着“宁鸣而死,不默而生”。 这哪是一个旧时代女性的故事,分明是一个人用一生证明:不管身处多泥泞的处境,只要守住尊严和勇气,就能把命运攥在自己手里。 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!