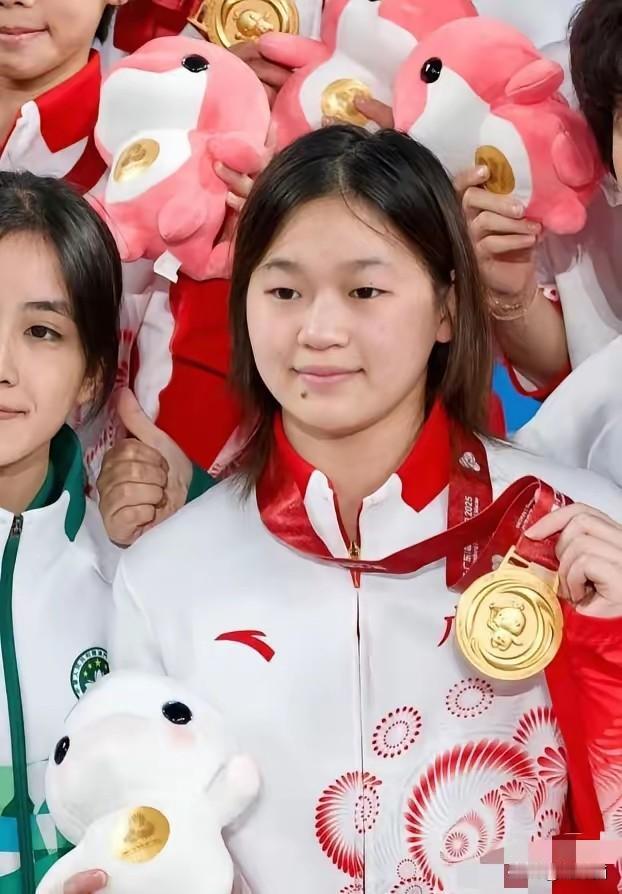

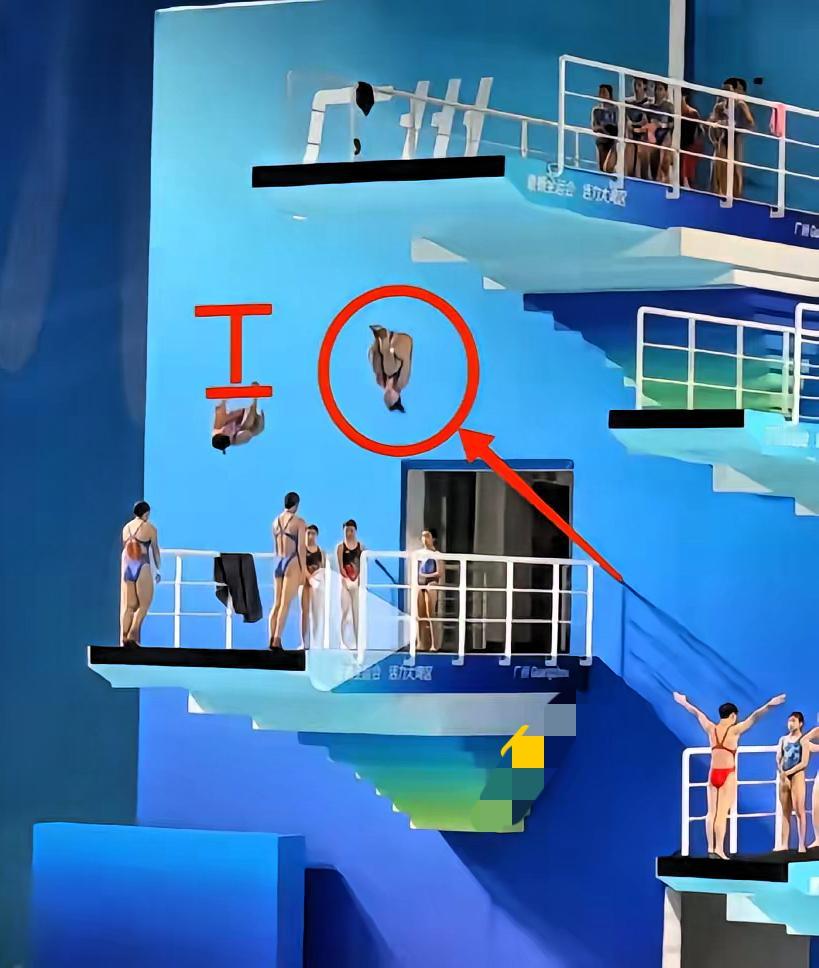

终于明白全红婵为什么不参加单人赛了,不是她不想参加,而是她不能再参加了。何威仪教练说全红婵现在是受伤的状态在坚持比赛。 婵宝胫骨和踝关节全是伤,身上贴满肌贴,每天疼得直敷冰,却还要咬牙上场。单人赛要连闯预赛、半决赛、决赛,15次跳跃对带伤的她来说风险太大,万一伤情反复,影响的可是整个奥运周期。 保留双人赛才是聪明账——搭档配合能灵活调整难度,既用金牌证明了实力,又能减少身体负担。比起短期的单人奖牌,让18岁的她健康站在未来赛场,才是真的对天才负责。 这份“取舍”背后,藏着太多常人看不到的隐忍与清醒。18岁,本该是肆意奔跑的年纪,全红婵的青春却与跳板、水花和伤病紧紧绑在一起。从东京奥运会一战成名,“水花消失术”惊艳世界,她就成了万众瞩目的焦点,也扛起了沉甸甸的期待。可天才的光环下,是日复一日的魔鬼训练,是无数次跳跃后关节的磨损,那些贴满全身的肌贴,每一片都是她与伤病对抗的勋章。 很多人替她惋惜,觉得少了一次冲击单人金牌的机会,但真正懂体育的人都清楚,这次“战略性放弃”有多明智。跳水是极限运动,单人赛的高强度比拼对伤病员而言,无异于“赌上未来”。去年世锦赛,全红婵就曾因状态起伏遭遇质疑,那时大家只看到她动作的失误,却不知道她是在带伤作战。如今教练团队的决策,看似“保守”,实则是对运动员职业生涯的长远负责——比起一枚奖牌,一个健康的全红婵,才是中国跳水队最宝贵的财富。 赛场从不是“孤注一掷”的赌局,而是“细水长流”的坚守。看看体操名将丘索维金娜,为了给儿子治病,她征战六届奥运会,一次次推迟退役;再看乒乓球运动员马龙,34岁依然驰骋赛场,靠的不是蛮力,而是科学的训练和对身体的精准把控。这些例子都在说明,真正的强者,不仅要懂得如何赢,更要懂得如何“保”——保住健康,才能保住长久的竞争力。 全红婵的选择,也打破了“天才必须完美”的刻板印象。她不是神,只是一个在伤病中咬牙坚持的少年。双人赛赛场上,她和搭档陈芋汐完美配合,以绝对优势夺冠,用金牌证明自己依然是那个“水花杀手”。这份荣誉,比单人金牌更有分量,因为它背后,是团队的智慧,是对未来的远见,更是一个18岁运动员的成熟与担当。 现在的她,需要的不是外界的惋惜或催促,而是足够的时间和空间养伤、调整。相信等她伤愈归来,那个在跳板上轻盈跳跃的“婵宝”,一定会带来更多惊喜。毕竟,真正的天才,从不会被暂时的挫折打败,她们只会在沉淀中积蓄力量,等待下一次的绽放。