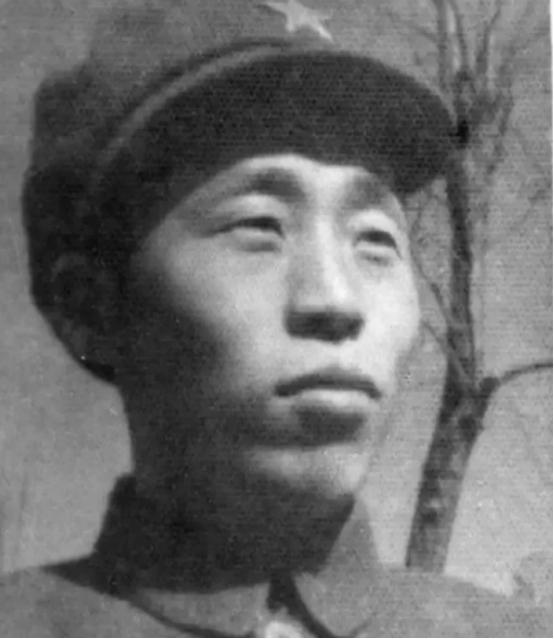

1979年,160师师长张志信把独子张力,调到最危险的侦察连。妻子打电话到前线,吼道:“张力是咱家独苗,你把他往火坑里推?他要是有三长两短,你别回家了!” 电话那头的声音几乎刺穿耳膜,张志信握着听筒的手紧了又紧。他能想象妻子陈校长此刻泪流满面的样子。这位从枪林弹雨中走过的老兵,心里像被什么东西狠狠揪着。 他何尝不心疼?张力是他们三十多岁才得的独子,是家里唯一的血脉。可他是师长,成千上万的战士都在看着他的决定。 很少有人知道,张志信所在的160师有多特殊——这是全军唯一打满抗美援朝、对印、对越三次对外作战的步兵师,从四平战役到金城反击战,再到瓦弄战役,每一场硬仗都没落下,部队里刻着“带头冲锋”的老传统。他自己在朝鲜战场扛过炮,在中印边境守过阵地,身上三块弹片的疤痕,都是当年带头冲锋的纪念。 张力入伍本身就带着股倔劲,1977年征兵时,这孩子瞒着父母偷偷报了名,直到政审通过才告诉家里。张志信清楚,儿子是听着部队的军号长大的,军营里的革命传统教育早就刻进了骨子里,跟当时54军里不少干部子弟一样,参军就没想过躲在后方。 那会儿54军的干部子弟占比高达15%,147名干部子弟里121人主动请战,比普通战士的请战比例还高。这些孩子从小听着父辈的战斗故事长大,有的甚至主动从后勤调到一线,就想证明“干部子弟不是温室花朵”。张志信要是把自己儿子留在安全地带,既对不起部队的传统,更对不起那些送孩子上战场的普通乡亲。 他给妻子回电话时声音沙哑:“你以为我愿意让儿子去冒险?可160师的兵,哪个不是爹妈生的?我是师长,我儿子不带头,谁还肯往前冲?” 挂了电话,他从抽屉里翻出张力的请战书,那上面的字迹刚劲有力,写着“身为军人,当赴国难”,跟当年自己上朝鲜战场时写的申请书如出一辙。 没人知道张力到侦察连后的苦。他从没提过自己是师长儿子,跟战士们一起在泥地里练潜伏,在暴雨中练捕俘,160师侦察连的训练本就以残酷著称,要深入敌后摸敌情、抓俘虏,每一次任务都是生死未卜。战前训练时,他胳膊被铁丝网划出道长口子,只简单包扎就接着练,战友们直到后来才知道他的身份。 1979年2月,谅山战役打响,张力所在的侦察小组奉命潜入307高地侦察火力点。他们成功摸清了越军布防,还炸毁了一处弹药库,可撤离时遭遇伏击。为了掩护战友撤退,张力主动留下断后,凭着训练出的过硬本领击退了越军多次冲锋,直到弹药耗尽,最终引爆手榴弹与敌人同归于尽。 消息传到师部时,张志信正在部署作战计划,他愣了足足半分钟,没掉一滴泪,只是把儿子的照片揣进上衣口袋,转身继续下达命令。后来有人统计,这场战争里光首长的儿子就牺牲了10位,张力只是其中之一。 有人说张志信狠心,可只有他自己知道,那是军人的本分。160师的传统就是“官先兵后”,从建师那天起,干部就带头冲锋,这不是形式,是能让部队拧成一股绳的凝聚力。他失去了独子,却守住了部队的士气,守住了军人的担当。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。