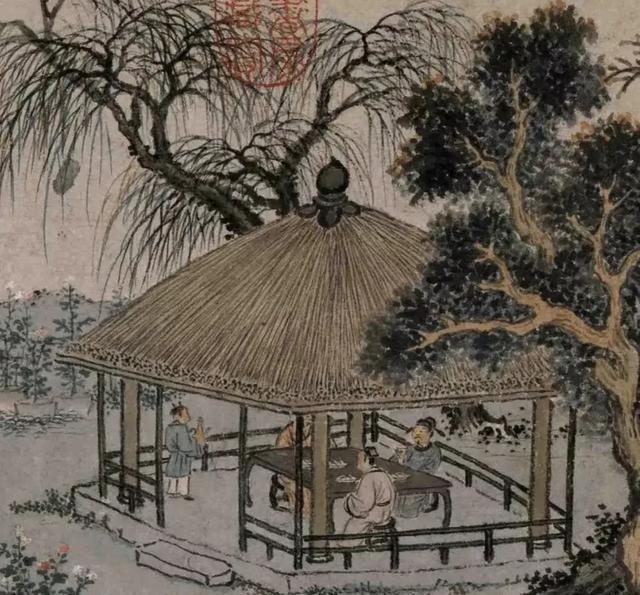

乾隆二十年,一位姓白的公爷去四川赴任途中,用压箱底的一千两白银,买了一名才貌双绝的小妾。不料当晚,小妾却将白公拒之床外,声称要与他切磋诗词。几番比拼,白公便败下阵来。 千两白银买佳人,诗词较量败下风。这个发生在乾隆盛世的奇异故事,出自清代文学家袁枚的《子不语》。一位赴任川中的官员,本想花重金置办个红袖添香,谁料遇上了个诗才横溢的奇女子。当夜不成好事反被诗词压得抬不起头,这开头就够让人好奇后续如何发展。更匪夷所思的是,此后竟然还有巨鼋吞人的骇人情节,真是一波三折啊。 《子不语》是袁枚在乾隆年间创作的志怪小说集,书名源自《论语》中”子不语怪力乱神”,专门记述各种鬼怪神异之事。这个白公买妾的故事就是其中的一则经典篇章,反映了当时社会的真实情况。 乾隆二十年正是清朝政治相对稳定的时期,各级官员调任频繁。巡抚为从二品官,通常加兵部侍郎衔后为正二品。白公这样的官员赴任川中,携带千两白银作为路费和生活费用,在当时算是相当可观的数目。清代官员薪俸并不高,这笔钱很可能是他多年积蓄的全部家底。 袁枚在《子不语》序言中说自己”广采游心骇耳之事,妄言妄听,记而存之”,这些故事多数来自亲朋好友口述,或是作者亲历目击后演绎而成。白公的遭遇虽然带有志怪色彩,但其中折射的社会现象却很真实。 当时官员纳妾是极其普遍的现象,特别是单身赴任的中年官员,往往会在途中购买婢女或小妾相伴。千两白银在乾隆年间足够买到容貌出众的女子,这在当时的市价中并不算离谱。有钱人家的丫鬟几十两银子就能买到,而才貌双绝的女子自然身价不菲。 故事中的女子能够在诗词方面压倒白公,说明她确实有相当的文学造诣。清代中后期,江南一带文风甚盛,不少大户人家的女子都受过良好教育,琴棋书画样样精通。这样的女子沦落到需要被人购买的境地,往往是因为家道中落或遭遇变故。 白公在诗词较量中败北,这在当时的官员中并不算丢人。袁枚本人就是著名的诗人和文学理论家,提出了”性灵说”,在当时文坛影响很大。他笔下的这个情节,可能是在讽刺那些附庸风雅但实际文学水平有限的官员们。 这个故事的荒诞之处在于巨鼋吞人的情节。按照常理,江河中的鼋虽然体型较大,但也不可能长到两丈之长。袁枚写《子不语》既不同于蒲松龄的将全部生命贯注,也不同于纪晓岚的消闲而作,而是带有明显的娱乐色彩和教化意图。 从文学角度看,这个故事体现了《子不语》中对各种骗术和社会恶弊的揭露批判。白公虽然不是骗子,但他用钱买妾的行为本身就带有一定的负面色彩,而后来遭遇横祸,某种程度上也可以视为一种因果报应。 袁枚撰写《子不语》的年代,正是清王朝从”盛世”向”衰世”转变的乾隆年间,当时贪官污吏充斥官场,风气大坏。白公这个人物形象,可能就是当时某些官员的真实写照:有一定的社会地位和财富,但品行和才学都不够过硬。 这类故事在民间流传广泛,反映了普通百姓对官员道德品质的关注和批评。通过志怪小说的形式来讽刺和批判社会现象,是中国古代文学的一个重要传统。袁枚继承了这一传统,并在其中加入了自己的文学观念和价值判断。 从史学价值来看,这个故事虽然带有明显的虚构成分,但其中反映的社会风貌、官员生活状态、文化教育水平等方面的信息,对研究清代中期的社会状况仍有一定参考价值。毕竟,即便是虚构的故事,也需要建立在当时人们熟悉的社会背景之上,才能产生共鸣。 这个发生在镇江江边的传奇故事,你觉得是纯属虚构还是确有其事?清代官员的真实生活状态是否就是这样?欢迎大家在评论区分享你对这个故事的看法,特别是关于古代官员品德修养和文学素养方面的观点。

一生一世

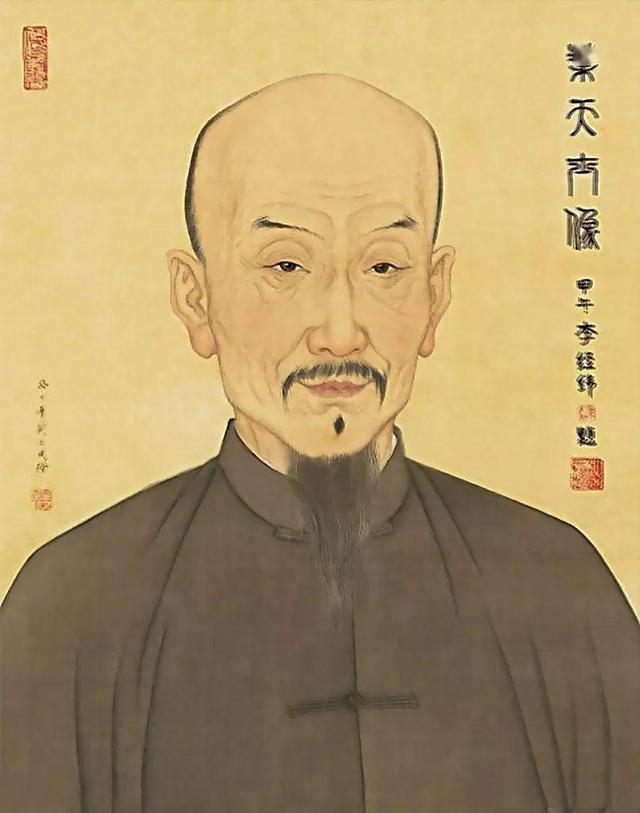

才子袁博学多才,清第一才子