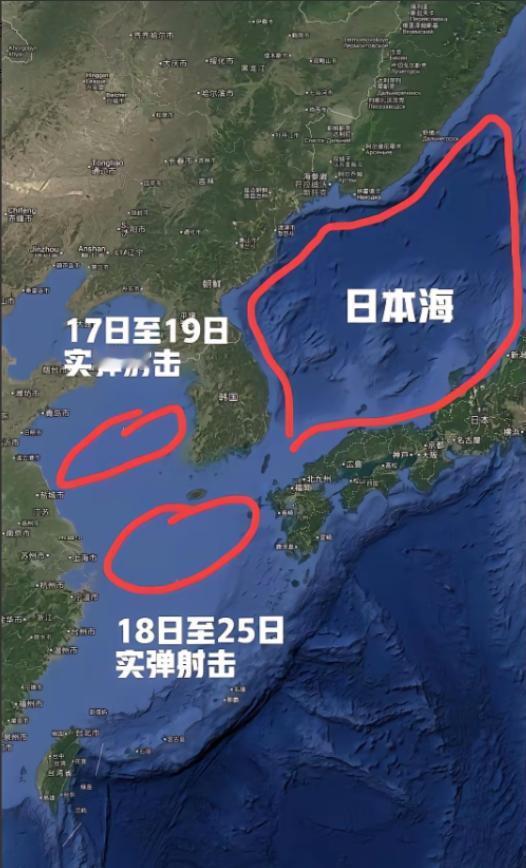

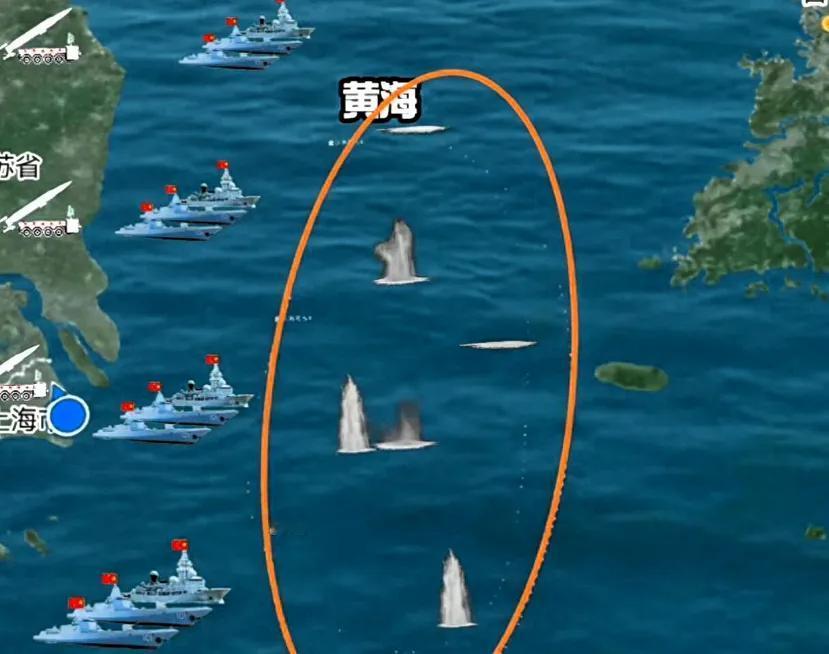

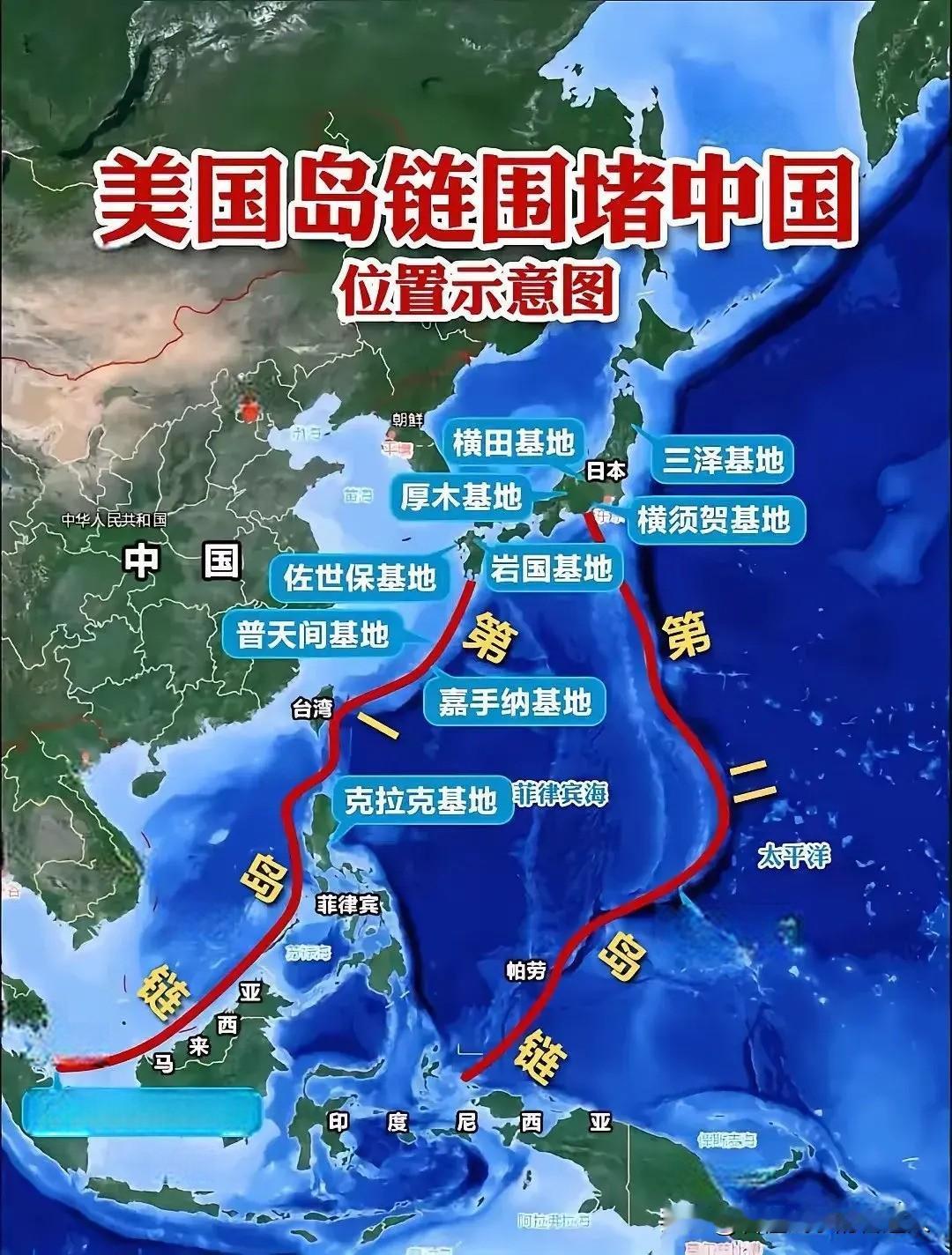

火药味已经越来越浓了,现在不光是黄海和东海进行军事演习。 山东的大医院又跟着搞批量伤演练,这根本不是巧合,每一步都是对着实实在在的风险来的。 黄海的演习力度早就透出不一般。从 18 日开始,海军在黄海南部连续 8 天实弹射击,每天演练 10 小时。 而百公里外的济南,山东省立医院的走廊里正摆满临时加床,急诊大厅的分诊牌换成了红黄绿三色——这不是影视剧里的战争场景,而是一家三甲医院正在经历的"批量伤救治演练"。 这场动员了12个科室的演练,从一开始就带着鲜明的"战时印记"。平时按部就班的挂号窗口,此刻变成了创伤评估站;手术室的排班表被撕成碎片,24小时轮班制让麻醉师和外科医生必须适应"连轴转"的节奏。 最触目惊心的是模拟伤员的伤情:弹片贯穿伤、爆炸复合伤、失血性休克,这些在和平年代急诊室罕见的病例,此刻挤满了临时改造的分诊区。 护士长在演练日志里写下:"8号床需要立即开胸止血,12号床的烧伤面积超过70%,这种情况下,平时的术前讨论奢侈到有罪。" 山东的地理位置,决定了这场演练绝非"常规操作"。这片东临黄海、北扼渤海的半岛,既是京津冀的海上南大门,又是拱卫台海的战略侧翼。 当美日舰艇在琉球群岛频繁军演,当韩国西部基地的侦察机抵近侦察,山东半岛的雷达屏幕上,每一个光点都可能转化为前线的警报。 历史课本里的甲午海战遗址还在警示后人:失去黄海控制权,京津门户将洞开。此刻医院的演练,正是在为可能的"第一波冲击"做准备——前线伤员通过直升机或救护车抵达时,医院必须在15分钟内完成分诊、30分钟内展开手术,这是战场急救的"黄金时间"。 更值得注意的是演练的细节:血库启动"战时供血机制",检验科开辟绿色通道,CT室的报告时间压缩到8分钟。这些数字背后,是对俄乌冲突教训的深刻总结——基辅的医院曾因血库不足,让30%的伤员在手术台失血而亡。 山东省立医院的后勤仓库里,平时储备的2000单位红细胞,在演练中被要求4小时内扩容至5000单位,药剂科甚至模拟了"某型抗生素断供"的突发情况,逼着各科室学会用替代方案救命。 时间线的重叠更耐人寻味。11月18日军演开始,19日医院演练启动,23日渤海海峡全域管控升级。这种"军事行动-医疗准备-区域封控"的递进节奏,暗合现代战争"发现即打击、打击即救援"的链条。 东部战区的作战地图上,山东半岛的医院不是后方,而是"前沿医疗节点"。就像演习中交警为救护车开辟的"战时绿波带",从海岸线到手术室的每一公里,都被纳入战区的整体预案。 有人质疑这种准备是否"过度紧张",但看看演练中暴露的短板就会明白:当15名伤员同时涌入,检验科的3台凝血仪瞬间过载;备用发电机在模拟断电时延迟3分钟启动,差点耽误一台开颅手术。 这些在和平时期看似微不足道的细节,在战时可能意味着数十条生命的消逝。就像参与演练的创伤科主任说的:"我们不是在准备打仗,而是在准备别人不敢打仗。" 从更宏观的视角看,这场演练是中国"全链条备战思维"的缩影。当福建舰在黄海展示电磁弹射,当055驱逐舰试射鹰击21,后方的医院正在练习如何缝合这些导弹撕开的伤口。 这种"前端亮剑、后端保底"的布局,让任何军事冒险主义者都不得不掂量:即使突破第一道防线,等待他们的不是慌乱的后方,而是严阵以待的医疗体系。 夜幕降临时,济南的街头依旧灯火通明,省立医院的演练通告已经撤下,但医护人员的复盘会还在继续。护士长在白板上画下新的分诊流程图,年轻医生在讨论如何用超声设备替代CT机进行床旁诊断。 这些细节不会出现在新闻联播里,却是一个国家最真实的防御厚度——当黄海的炮声响起时,总有人在为最坏的情况做最好的准备。 这不是好战,而是一个经历过苦难的民族,对和平最深刻的理解:真正的安宁,从来都建立在随时能应对风浪的底气之上。