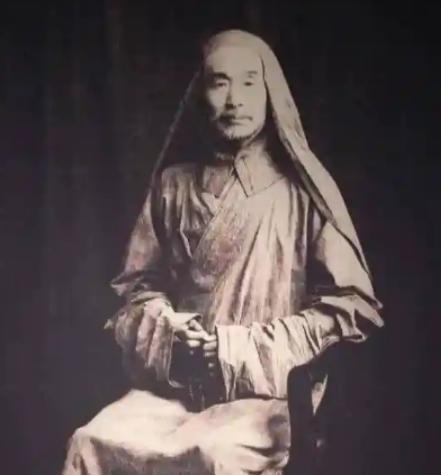

弘一法师晚年,四肢浮肿溃烂,拒绝服药,直面死亡。临终前,他将弟子叫到身边,再三叮嘱:“等会装进棺材的时候,记得在四个小角的位置放上小碗水。”弟子不理解,最后才明白他的深意,忍不住泪流满面。 慈悲,从来不是廉价的悲悯,而是刻进骨血的清醒。 直至临终前,弘一法师依然秉持着善良和慈悲。 嘱托听起来是这么让人不解,可等到尸身焚化时,看到爬满棺木的蚂蚁绕开水碗逃生,才惊觉这位高僧到死都在给众生留生路 。 世人总爱把弘一法师的出家解读成逃避,说他抛妻弃子、遁世避祸。 可这群人忘了弘一法师当年在世俗里的巅峰,是多少人几辈子够不到的高度。 1912 年,他受聘浙江一师,6 年时间把一所普通师范打造成 艺术专科学校。 丰子恺回忆说 “下午 4 点后满校琴声,图画教室终日有人练写生”,这可不是随便说说的热闹。 敢开中国美术教学先河,引入人体模特写生,还通过学生译文提前科普,让保守势力连反对的余地都没有。 这样一位在美育界开天辟地的人物,说他逃避?简直是对清醒的亵渎。 32岁已是文坛顶流。 可这满身才华,在他眼里不过是 “文艺以人传,不可人以文艺传” 的载体。 当才华变成他人追捧的标签,当富贵变成母亲仰人鼻息的枷锁,他选择掀翻棋盘,不是逃,是选。 6 岁丧父,母亲作为妾室在家族里活得像影子,他从小看尽寄人篱下的屈辱。 被迫娶不爱的人,年少挚爱离散,母亲离世后,他在这世上连个真正的 “归处” 都没有。 网友吵着 “责任大于自我”。 可没人问过:一个一辈子活在别人期待里的人,凭什么不能为自己活一次? 有网友戳中要害:他不是抛下一切,是放下了所有不属于自己的执念,留下了真正重要的慈悲。 出家后的弘一法师,把较真刻进了修行里。 南山律宗几百年来鲜有人精通,戒律繁琐到苛刻,他却一头扎进去,成了中兴之祖。 晚年四肢溃烂到无法起身,拒绝服药不是自虐,是看透了生死的本质。 肉身不过皮囊,念佛才是根本。 世人纠结于肉身痛苦,他早已超脱到精神永存的维度。 法师的奇特,在于别人把才华当敲门砖,他把才华当铺路石;别人把慈悲当表演,他把慈悲当本能。 为蚂蚁留水,和他当年开人体写生课、编美育杂志、教学生做人,本质上是一回事。 都是对生命的极致尊重,对执念的彻底剥离。 当今社会,太多人执着于眼前的困顿,想要说放下,却连早起都做不到。 口口声声谈着佛系,却为一点小事斤斤计较。 对比弘一法师的放下,才懂什么叫真通透。 他放下的是名利富贵、儿女情长,放不下的是众生疾苦、修行初心。 《人生没什么不可放下》,那些朴实箴言,不是鸡汤,是他用一生摔出来的真相。 人间非净土,苦是常态,但执念才是苦的根源。 有人说他活得太决绝,可人生本就是一场取舍。 他不是没有留恋,只是更清楚自己要什么。 这种破釜沉舟的放下,比那些瞻前顾后的圆满,更有力量,也更值得敬畏。 放下从不是放弃,而是把有限的生命,花在真正值得的事情上。 如今的我们,不必像他那样遁入空门,但至少可以学学他的清醒。 放下无效社交,放下无意义的内耗,放下不属于自己的执念。 毕竟人生就这一次,与其困在千千结里痛苦,不如像弘一法师那样,活得通透、活得清醒、活得有态度。 弘一法师的人生,从来不是遁世,而是自渡,更是渡人。 渡那些困在执念里的人,看清何为真正的自在。 对于这件事,你有什么想说的吗?欢迎评论区留言讨论。 信息来源:台海网 2025-6-9