在阅读文章前,麻烦您点下“关注”,方便您后续讨论和分享,感谢您的支持,我将每天陪伴你左右

在阅读文章前,麻烦您点下“关注”,方便您后续讨论和分享,感谢您的支持,我将每天陪伴你左右本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾

——【·前言·】——»

大S,一个名字,曾代表着青春、美丽、叛逆,也承载着无数粉丝的喜爱与追忆。

如今,这个名字背后,却留下了一个沉重的疑问:一棵树,究竟能否承载一个人生命的重量,又能否抚平生者心中无尽的伤痛?

大S的离世,以及其身后事引发的争议,远不止于娱乐圈的八卦,它触及了更深层的社会议题:环保理念与现实困境的冲突,亲情责任与社会舆论的博弈,以及传统观念与现代选择的碰撞。

——【·环保理念与现实困境·】——»

大S生前是一位坚定的环保主义者。她拒绝使用一次性餐具,坚持垃圾分类,甚至在自己的婚礼上也避免使用塑料制品。

她对环保的执着,贯穿于生活的点滴,也最终影响了她身后事的安排。她曾多次在家庭聚餐中表达过,如果自己离开这个世界,希望能够化作一棵树,回归自然。

这种愿望,体现了她对环保的深刻理解,也预示了她最终选择树葬的结局。

树葬,作为一种新兴的安葬方式,其环保意义不言而喻。它节约土地资源,避免了传统墓葬对环境的破坏,也更符合现代人追求自然、简约的生活理念。

然而,在实际操作中,树葬却面临着诸多困境。

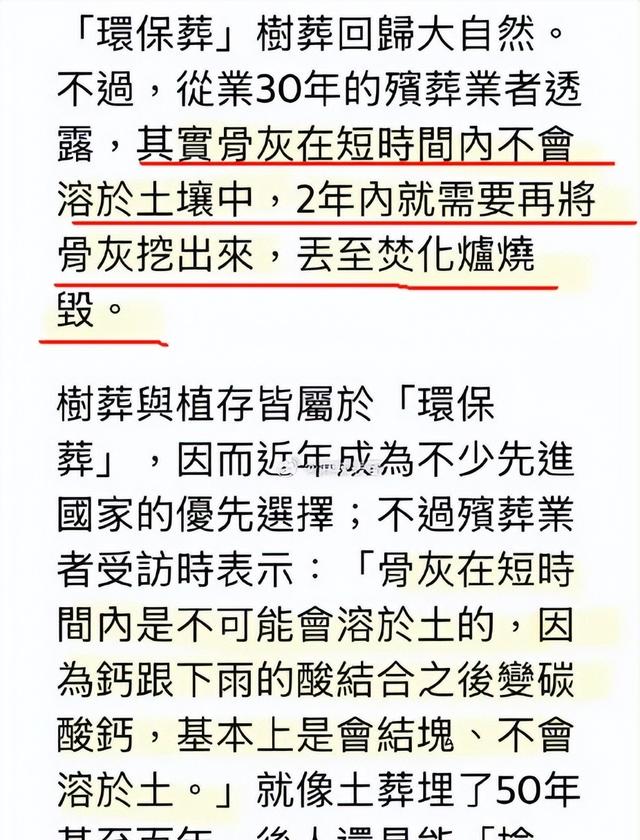

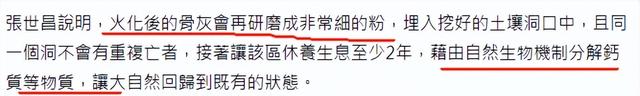

根据台北殡葬处处长的说法,树葬并非简单地将骨灰埋在树下。火化后的骨灰需要进行二次研磨,将其磨成极细的粉末,才能埋入土壤。

此外,为了促进骨灰的分解,还需要定期喷洒药物溶磷菌,并覆盖培养土。即便如此,骨灰也需要至少两年的时间才能完全融入土壤。

这个过程,与人们心中“入土为安”的传统观念形成了巨大的冲突。在传统文化中,人们认为逝者应该拥有一个固定的安息之所,以便后人祭奠和缅怀。

而树葬的方式,却让逝者最终“消失”于泥土之中,无碑无名,这难免让人感到不安和遗憾。

更令人担忧的是,由于树葬区域的土地需要重复利用,在骨灰完全分解后,该区域可能会被用来安葬其他逝者。

这意味着,即使家属找到了当初的安葬地点,也无法确定那里是否还留存着亲人的痕迹。

这种不确定性,无疑会给生者带来更大的心理负担。

与树葬相比,传统墓葬虽然占用土地资源,但它能够为逝者提供一个明确的安息之所,也更容易满足后人祭奠的需求。

而高以翔的案例则表明,即使是公众人物,也可以选择传统墓葬的方式,并通过建造铜像等方式来表达对逝者的纪念。

可见,树葬并非所有人的最佳选择,它更适合那些思想开放、追求环保,并且没有强烈祭奠需求的人群。

——【·亲情责任与社会舆论·】——»

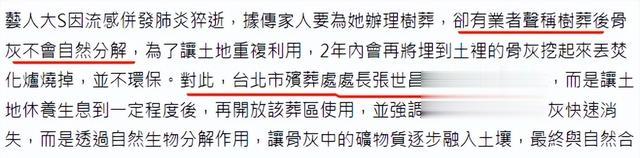

在大S的后事处理过程中,小S的种种决策和应对,引发了广泛的争议。最初,她对外宣称要将大S的骨灰放在家中,以便与姐姐“唠嗑”。

这种做法,不仅违背了传统阴阳宅之分的观念,也遭到了邻居的投诉。在舆论的压力下,小S不得不改口,表示将采用树葬的方式。

然而,树葬方案的公布,也未能平息争议。台媒曝光的树葬细节,以及网友的评论,都表达了对这种安葬方式的担忧和质疑。

有人认为,树葬对逝者不够尊重,也无法满足后人祭奠的需求。特别是大S的女儿小玥儿,从小就害怕草地,这更让人质疑小S等家属在做决定时,是否充分考虑了孩子的感受。

作为公众人物,大S的离世和身后事,不可避免地受到了公众的关注和舆论的审视。这使得小S在处理后事时,面临着更大的压力和挑战。

她需要平衡家庭的意愿、公众的期待以及社会舆论的影响,这无疑是一个艰难的抉择。

在处理大S后事的问题上,具俊晔的角色显得尤为微妙。作为大S的丈夫,他在公开场合表达了对妻子的思念,但却并未在实际行动中展现出应有的担当。

他似乎默许了小S的安排,并未对树葬方案提出异议。这种“缺位”的表现,也引发了部分网友的批评,认为他没有尽到一个丈夫应尽的责任。

具俊晔的沉默,或许与他与大S家庭的关系,以及他在S家的地位有关。作为一个“外来者”,他可能不便过多干涉S家的决定。

此外,他与两个孩子的关系也尚未完全建立,这使得他在处理后事的问题上,缺乏足够的话语权。

——【·社会观念的碰撞与反思·】——»

大S的树葬事件,折射出传统观念与现代理念的冲突。在传统的华人社会,“入土为安”的观念根深蒂固。

人们认为,只有将逝者安葬在固定的墓穴中,才能让他们的灵魂得到安息,也才能让生者安心。而树葬、花葬等新型安葬方式,则挑战了这种传统观念。

树葬的倡导者认为,这种方式更加环保,也更符合现代人追求自然、简约的生活理念。他们认为,将骨灰回归自然,让生命融入大地,是一种更为崇高的告别方式。

然而,这种理念与传统观念的冲突,以及实际操作中存在的种种问题,使得树葬的推广面临着阻力。

目前,选择树葬的人群仍然只占少数。这部分人群大多是思想开放、对环保理念认同的知识分子,或者是一些无法立碑的幼童。

对于大多数人来说,传统墓葬仍然是他们的首选。这说明,树葬的推广,还需要更多的时间和努力。

大S事件也引发了人们对生命、死亡与亲情的思考。生命是有限的,而死亡是每个人都必须面对的终极课题。

如何面对死亡,如何处理身后事,不仅关乎个人选择,也关乎家庭责任和社会伦理。

在大S的案例中,家属的选择,虽然出于对环保理念的认同,以及对逝者意愿的尊重,但却未能完全兼顾孩子的感受和社会舆论的影响。

这提醒我们,在处理身后事时,需要更加理性、全面地考虑各种因素,并在尊重逝者意愿的同时,也要兼顾生者的需求和社会伦理。

——【·结语·】——»

大S的告别,并非简单的个人选择,它反映了社会观念的变迁,也引发了人们对生命、死亡和亲情的深刻反思。

环保理念与现实困境,个人选择与社会责任,传统观念与现代观念,这些复杂的议题,交织在大S的树葬事件中,也将在未来很长一段时间内,持续引发人们的思考和讨论。

我们无法评判大S及其家属的选择是否正确,也无法预测树葬是否会成为未来的一种主流安葬方式。但我们相信,随着社会的发展和观念的进步,人们对死亡的理解和处理方式,将会更加多元化和人性化。

大S的离去,留下了一个未解之谜,也留下了一个值得深思的社会话题。一棵树,究竟能否承载一个人生命的重量?这个问题,或许没有标准答案。

但我们希望,每一个生命,都能得到应有的尊重和安息,无论他们选择何种方式告别这个世界。

——【·信息来源·】——»