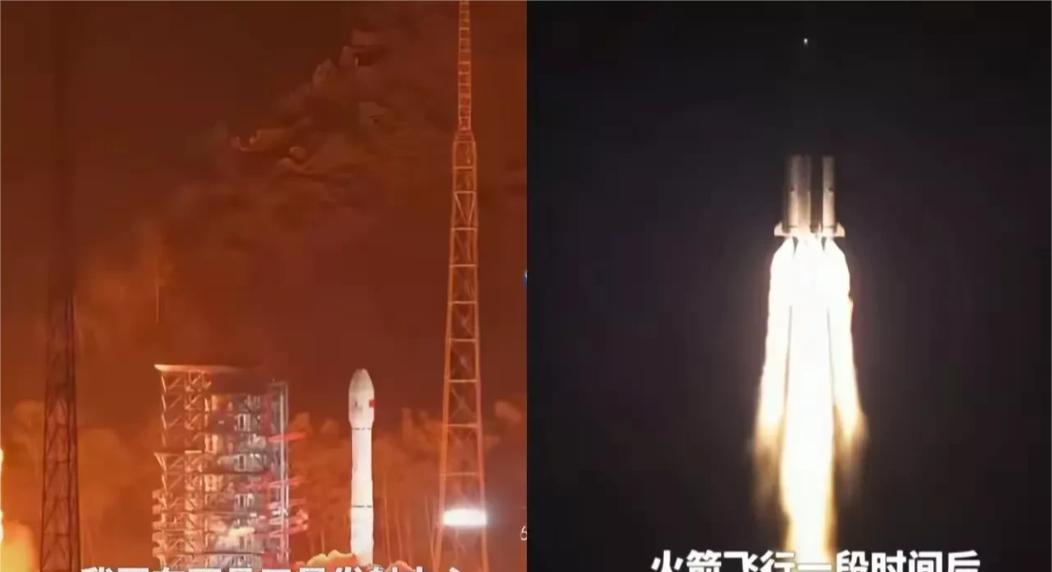

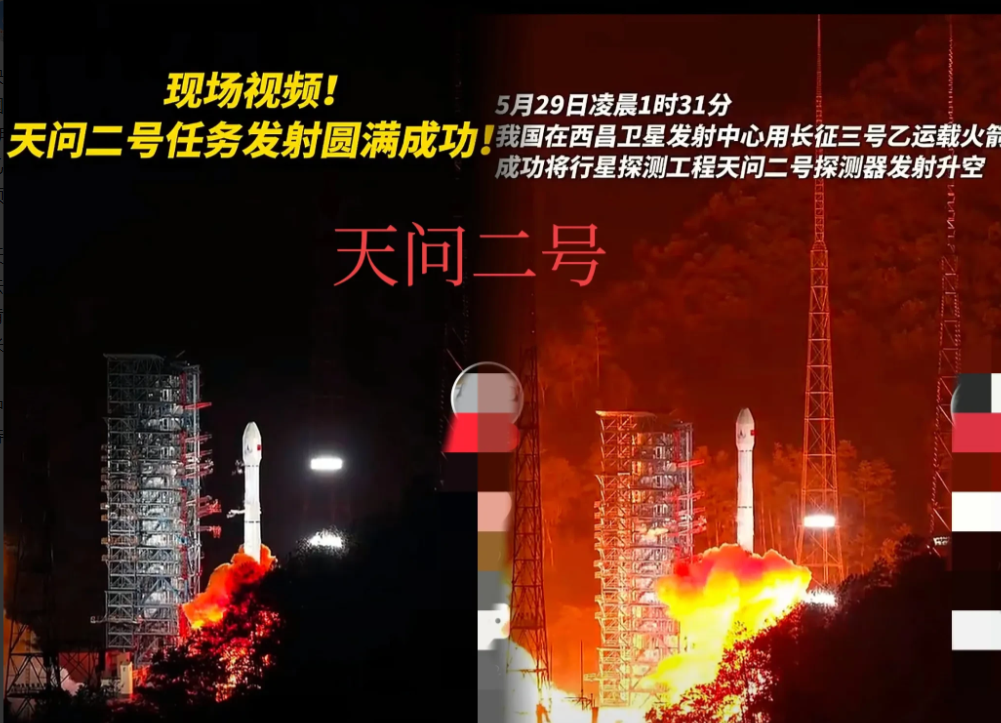

5月29日凌晨1点31分,中国航天直接来了个“大动作”——天问二号探测器正式发射

5月29日凌晨1点31分,中国航天直接来了个“大动作”——天问二号探测器正式发射成功!西昌发射场一声巨响,长征三号乙火箭托举着天问二号划破夜空,仅18分钟就顺利入轨,太阳翼一展开,这个深空探测“超级跑者”的长征正式开启。天问二号的旅程可以说是“宇宙十年漫游计划”,第一站,它要去一个叫2016HO3的小行星取样,这颗小天体是地球的“准卫星”,虽然个头不大,但位置特殊、研究价值拉满。任务完成后,它还要转向第二站——主带彗星311P,这是一颗藏在火星和木星轨道之间的“神秘天体”,科学家们猜它可能保存着太阳系早期的原始物质。一个探测任务、两个目标,跨度十年,背后全靠“硬核技术”撑场子。天问二号装了11台科学仪器,飞行过程中不再靠地面遥控,而是自己边飞边判断,边做科学决策,相当于在2000公里之外开着“无人驾驶”的宇宙考察车。既要完成任务还得保证自己不出岔子,这就是中国航天的科技自信。这次任务的意义可不只是发个卫星那么简单,我们过去已经登上月球、探访火星,现在更进一步,把目标放到了更深远、更难的“远地小天体”,真正站上了深空探测的高起点。这类天体可能藏着太阳系起源的线索,科学价值无可替代。天问二号不是一颗卫星,它是我们迈向宇宙更深处的一只脚,从“嫦娥”到“祝融”再到“天问”,中国航天不但没掉队,还越来越稳。或许有一天,咱们也能像科幻片里一样,坐着飞船穿梭星际,而这一切,都是从一颗颗“火箭之心”开始的。为中国航天点赞,也期待那颗从天而来的“宇宙盲盒”带回更多答案!