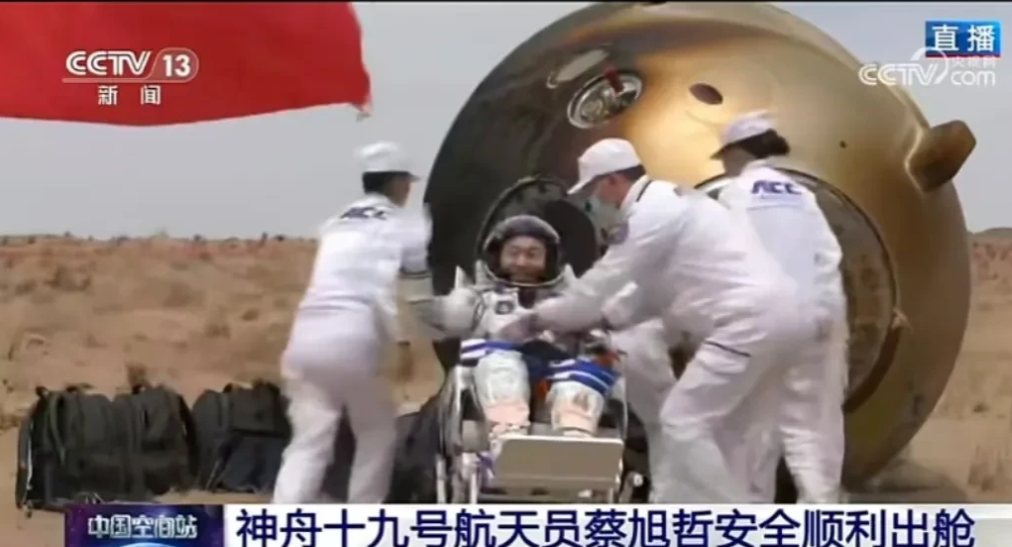

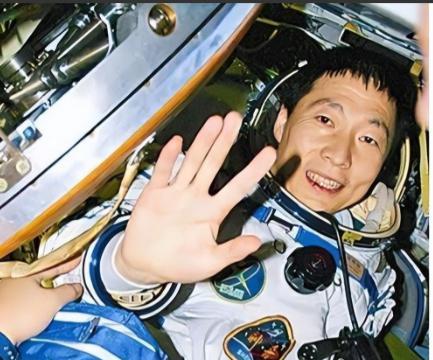

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹......除了这些,对于为何不再登上太空,他本人也给出了回答。杨利伟是中国头一个飞上太空的人,这事大家都知道,可为什么后来再没见他上天呢?很早之前就有不少人想上天看看,从嫦娥奔月的传说到万户绑火箭,这念想传了几千年。但真正实现的时候还是近几十年的事,当年苏联人先放了卫星,美国人紧跟着登月,全世界都盯着天上瞧。中国科研人员憋着股劲儿,非要把自己人送上去不可,说起来容易做起来是真难,不仅要攒够技术攒够钱,还要找着合适的人。杨利伟家就在渤海边上,父母都是教书的,他成天在海滩上跑,看海鸥在天上打转,心里中满是好奇,飞到底是什么感觉。十几岁的时候,一听说招飞行员,想都没想就报了名,进了部队玩命练,别人练八分他使十分力。2003年,国家要搞载人航天,杨利伟头批报名参加选拔,训练那真不是人受的罪:坐离心机转得整个人翻江倒海一样,关在密闭舱里三天三夜不让合眼,穿百十来斤的航天服练操作。最要命的是失重训练,人飘在半空还得干精细活,杨利伟硬是咬牙扛下来,各项测试回回拿头名。酒泉发射场轰隆一声响,神舟五号窜上了天,杨利伟就在返回舱里,火箭刚点火,五脏六腑就像被人拿擀面杖擀过似的,过了最难熬的几十秒,刚想松口气,外头突然传来"咚咚"敲门声。太空里哪来的人敲门?后来专家说可能是舱体热胀冷缩的动静,可当时真能把人吓出冷汗。在轨道上转圈的时候,他从舷窗往外看,地球蓝汪汪的像块宝石,飘着吃压缩饼干,睡觉得把自己绑墙上,这些新鲜事后来都成了老百姓茶余饭后的谈资。但最令人感到后怕的还是返航时候,两边窗户突然裂纹,地面指挥中心心都提到嗓子眼,好在最后平安落地,开舱那会儿杨利伟嘴角挂着血,那是穿越大气层时候给震的。回来之后,杨利伟成了全民英雄,街边卖冰棍的老太太都能说两句他的故事。可从那以后,再没见他上过天,有人猜是身体扛不住,有人说那次任务留下心理阴影。后来他自己说了实话:不是不想上,是要给年轻人腾地方,当年和他一块训练的战友,后来都成了航天员教练,用他的话说:"老司机带新徒弟,比自己开车更重要。"中国航天这些年突飞猛进,从神舟到天宫,从单人单日到多人驻留,靠的是整个团队。杨利伟转做培训工作后,带着新人泡训练场,把自己当年吃的苦头变成教学经验,要说贡献,这可不比亲自上天小。回头看看中国航天路,从钱学森那代人算起,攒了半个多世纪的家底,杨利伟这一飞,算是把窗户纸捅破了。后来者越来越顺当,从出舱行走空间站,到马上要搞的月球基地,步子越迈越大,这里面有前辈铺的路,也有后来人接的力。要说为什么不再上天,说到底还是国家底子厚了,早年间缺人缺技术,逮着个好苗子可劲用,现在不同了,航天员队伍兵强马壮,老将坐镇后方更稳妥。杨利伟自己说得实在:"第一次上天是开荒,后来人种地收成更好。"这话糙理不糙,航天事业要长远,就得一代接一代干。这些年老百姓看航天新闻,从新鲜刺激变成习以为常,这背后正是杨利伟和每个科研人员打下的根基。当年训练靠咬牙硬扛,现在有模拟舱大数据,变的是方法手段,不变的是那股子敢上天的劲头。说到底,杨利伟不再上天恰恰说明中国航天成熟了,从孤胆英雄到团队作战,从冒险尝试到常态任务,这才是真进步。老话讲长江后浪推前浪,航天事业要发展,既需要开路先锋,也得有传承接力,杨利伟这转身,转得值当。