2004年初,二炮某部队库存的一批导弹寿命已经到期,上级为了能使导弹超期服役,命

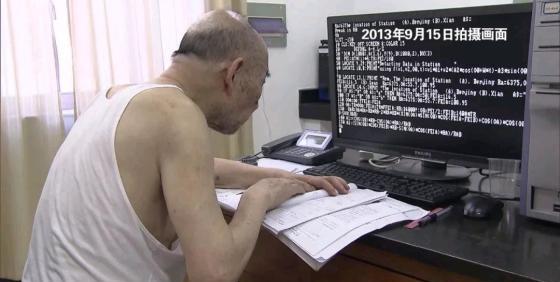

2004年初,二炮某部队库存的一批导弹寿命已经到期,上级为了能使导弹超期服役,命该部队在厂家的配合下对导弹进行技术升级改造。升级完的旧导弹其实和新的没什么区别,但是为了检验升级成果,对导弹进行了检测。2004年初,二炮某部队面临着一个棘手的问题:一批库存导弹即将到期。这些导弹虽然保养完好,但按照规定必须进行更新换代。在当时的条件下,如果直接报废这批导弹,不仅会造成巨大的经济损失,更会影响部队的战斗力。经过慎重考虑,上级决定采取技术升级改造的方案,让这批导弹焕发第二春。在厂家技术人员的配合下,导弹的升级改造工作有条不紊地进行着。改造后的导弹在各项指标上都达到了新型号的标准,看起来与新导弹并无二致。但是,为了确保万无一失,部队按照规定要对改造后的导弹进行全面检测。然而,检测工作刚刚开始就遇到了意想不到的困境。每次导弹接通电源后,测试系统就会立即报警并死机。测试人员反复尝试多次,结果始终相同。这个异常情况引起了部队的高度重视,随即请来了厂家的专家和技术人员进行会诊。专家团队到达现场后立即投入工作。他们采用了各种先进的检测手段,对导弹进行了全方位的检查。三天三夜的连续奋战,专家们几乎把导弹的每个部件都检查了一遍,却始终找不到故障的根源。情况越来越紧急,部队不得不请来了这型号导弹的设计专家。设计专家们带着最新的检测设备,用尽了所有可能的办法,整整工作了四天四夜。但令人沮丧的是,依然没有找到问题所在。如果这个故障得不到解决,不仅意味着这批导弹的升级改造失败,更可能影响到今后类似导弹的改造工作。就在所有人都陷入困境时,一位普通士官主动请缨要检查导弹。这位士官虽然军衔不高,但在导弹测控领域已经积累了丰富的经验。考虑到事态的严重性,部队领导同意让他尝试。这位士官用独特的方法对导弹进行了系统检查。他没有局限于导弹本体,而是将注意力转向了外围设备。经过仔细排查,他发现问题可能出在电缆连接处。在他的建议下,技术人员对电缆接口进行了检查,果然发现一个插头存在问题。更换插头后,导弹测试系统恢复正常,所有指标都达到了要求。这次看似简单的故障排除,实际上体现了基层技术人员在实践中积累的宝贵经验。正是这位士官的火眼金睛,才使得这批价值连城的导弹转危为安,避免了巨大的损失。专家们纷纷对这位士官的专业素养表示赞赏,称他为真正的"兵专家"。这一事件不仅挽救了一批即将报废的导弹,更重要的是证明了技术改造的可行性,为今后类似工作积累了宝贵经验。这位被誉为"兵专家"的士官名叫王忠心,是某旅技术营一连的班长,现已晋升为一级军士长。18岁那年,王忠心来到二炮部队,被分配到测控专业。尽管当时只有中专学历,但他深知在高精尖武器装备面前,学历的高低并不是最关键的。面对繁复的导弹测控技术,他选择了最踏实的学习方式:大量阅读专业书籍,反复钻研技术要领。在日常工作中,他经常利用休息时间研究导弹的工作原理,遇到不懂的问题就虚心向专家请教。随着技术水平的不断提升,王忠心逐渐摸索出了一套完整的技术档案管理方法。他将每次故障处理的经验都详细记录下来,建立了一个系统的故障案例库。这些看似简单的记录,实际上凝结着他多年来积累的宝贵经验。为了让这些经验能够更好地服务部队,他还编写了一本实用的故障处理手册,将复杂的技术问题用通俗易懂的语言表达出来。在技术培训方面,王忠心经常利用业余时间为连队官兵讲解导弹测控知识。他的课堂不拘泥于理论,而是结合实际案例,深入浅出地讲解各种故障的处理方法。正是这种务实的教学方式,使得他培养的很多学员都成长为技术骨干。2007年,王忠心所在部队执行一次重要的导弹发射任务。在发射前的例行检测中,仪器显示一个指示灯没有亮起。这个看似微小的问题,却可能影响整个发射任务的成败。其他测试人员多次检查都未能找出原因,最终还是王忠心通过仔细分析电路图,准确定位了问题所在:导弹控制模块中一块电路板上的电容元件出现故障。这样的技术难题对王忠心来说并非个例。在另一次导弹检测中,测试数据严重超标。当时由于身体原因,他无法亲自到场处理,便指导自己的徒弟王治基前去排查。当徒弟在现场找不到故障原因时,王忠心通过电话远程指导,准确判断出问题出在某个特定位置的电缆上。这种过硬的技术本领,赢得了徒弟们的由衷敬佩。多年来,王忠心始终坚持在技术岗位上,虽然依然是一名普通士官,但他通过自己的专业能力为部队建设作出了重要贡献。他带出的徒弟中,有不少人已经成为部队的领导干部,而他却始终扎根在基层一线。正是这种默默无闻的坚守,使得部队的技术工作不断进步。在王忠心的推动下,部队逐步建立起了一套完整的导弹检测流程体系。这个体系不仅包括常规检测项目,还特别强调了容易被忽视的细节问题。