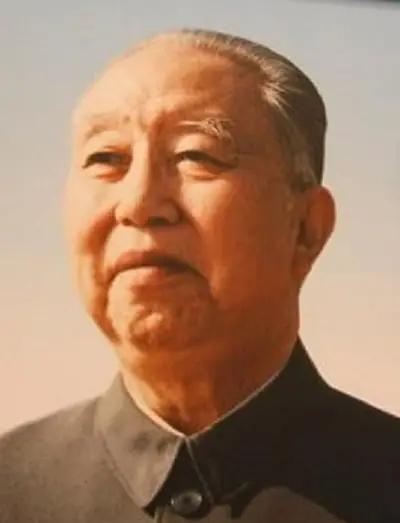

2006年,袁隆平到北京出差时,特意去看了身体欠佳的华国锋,当时华国锋不太愿见客,但得知来访的是袁隆平时,他立马亲自将他迎进家里。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!上世纪六十年代,年轻的袁隆平还是湖南一所农校的教师,面对当时中国人吃不饱的困境,他立下决心要在农业科技领域有所作为,1966年,他在《水稻的雄性不孕性》一文中提出了水稻杂交育种的全新思路,这个观点在当时可谓石破天惊。而另一边,华国锋早在1949年就随军南下湖南,在湘阴县担任县委书记,他不是那种只会坐办公室的官员,而是真正扎根基层,亲身参与农业生产实践,从修建洞庭湖排涝工程到规划韶山灌区,他用实际行动证明了自己对农业的深刻理解,正是这份来自泥土的智慧,让他后来能准确把握住杂交水稻研究的重大价值。历史的机遇往往就在不经意间,1970年,时任湖南省一把手的华国锋做了一个出人意料的决定:在全省农业科技经验交流会上,特别邀请还未取得重大突破的袁隆平作报告,这个决定,成为改变中国农业史的关键一步。当时的袁隆平团队虽然进行了上千次试验,却始终未能突破技术瓶颈,在那个特殊的年代,很多科研项目都被迫中断,但华国锋却给予了杂交水稻研究最坚定的支持,他不仅在政策层面为研究工作保驾护航,更协调了大量资源,为科研团队提供了宝贵的试验条件。这份信任很快得到了回报,1970年底,袁隆平团队在海南发现了关键的"野败"材料,为"三系配套"技术的突破奠定了基础,而后在1973年,籼型杂交水稻"三系法"终获成功,试验田亩产突破650公斤的惊人数据,让所有人都看到了中国解决粮食问题的希望。在这个重要时刻,已经调任国务院副总理的华国锋再次发挥了关键作用,他深知科研成果只有转化为现实生产力才能真正造福人民,于是大力推动杂交水稻的推广工作,在他的直接过问下,国家拨付了150万元专项资金,这在当时是一笔巨款,不仅解决了推广资金问题,更向全国发出了明确信号:杂交水稻推广是国家战略。科研成果从试验田走向广袤农田,是一场艰巨的挑战,在华国锋的推动下,农业部迅速在全国范围内部署杂交水稻示范推广工作,这项工作不仅需要科学的指导,更需要强大的组织协调能力,华国锋运用其丰富的基层工作经验,促成了南方13省区的联合会议,将分散的资源整合成一股强大合力。示范推广的成果令人振奋,湖南、广东、广西等地的种植面积迅速扩大,农民们亲眼见证了杂交水稻带来的惊人产量,这一成功经验很快在全国推广开来,不仅让中国实现了粮食自给自足,更为后来的农业现代化奠定了基础。在这个过程中,袁隆平始终保持着科研工作者的严谨与坚持,他带领团队不断改良品种,提高抗性,完善栽培技术,即便在杂交水稻获得成功后,他依然保持着田间考察的习惯,经常深入农村了解实际种植情况,正是这种求真务实的精神,让杂交水稻技术在实践中不断完善,产量屡创新高。值得一提的是,这两位看似身份悬殊的人,却因共同的理想建立起深厚的友谊,2004年,袁隆平获评"感动中国"年度人物,华国锋在家中全程收看直播,第一时间致电表示祝贺,2008年,已经83岁高龄的华国锋还专门为袁隆平的自传作序,字里行间流露出对这位科学家朋友的由衷敬意。在那次2006年的会面中,虽然华国锋身体已经很虚弱,但谈起杂交水稻的最新进展时,依然神采奕奕,他欣慰地看到,自己当年支持的事业不仅改变了中国的粮食格局,更帮助多个发展中国家解决了粮食问题,临别时,他郑重其事地写下"贵在创新"四个大字,这既是对袁隆平的勉励,也是对科技创新道路的坚定支持。这是一段建立在共同理想之上的伙伴关系,是科技创新与政策支持的完美结合,一个执着于科研探索,一个坚持务实施政,两条看似平行的轨迹,因为造福人民的共同信念而交汇,创造了改变中国农业史的奇迹。他们的故事告诉我们,重大科技突破离不开坚持不懈的科研攻关,也离不开果断有力的政策支持,正是这种科技与政策的良性互动,让中国在解决吃饭问题上找到了自己的道路,今天,当我们在餐桌上享用香喷喷的大米时,不要忘记,这背后是两位老人数十年如一日的坚守与付出。这段跨界合作的典范,不仅为中国农业发展史写下了浓墨重彩的一笔,更为后人留下了宝贵的启示:无论身处何种岗位,只要心系人民,脚踏实地,就能创造出改变历史的力量,而这,正是他们留给我们最珍贵的精神财富。从一株稻穗到数亿人的饭碗,从试验田到广袤农田,袁隆平与华国锋用他们的智慧和担当,共同书写了一个属于中国人的粮食安全传奇,这个故事会永远镌刻在中国农业发展的丰碑上,激励后人继续在科技创新的道路上砥砺前行。信息来源:中国科学院《华国锋与杂交水稻》