叶剑英:为周恩来总理守灵了。刘伯承:为周恩来总理守灵了。徐向前:为周恩来总理守灵

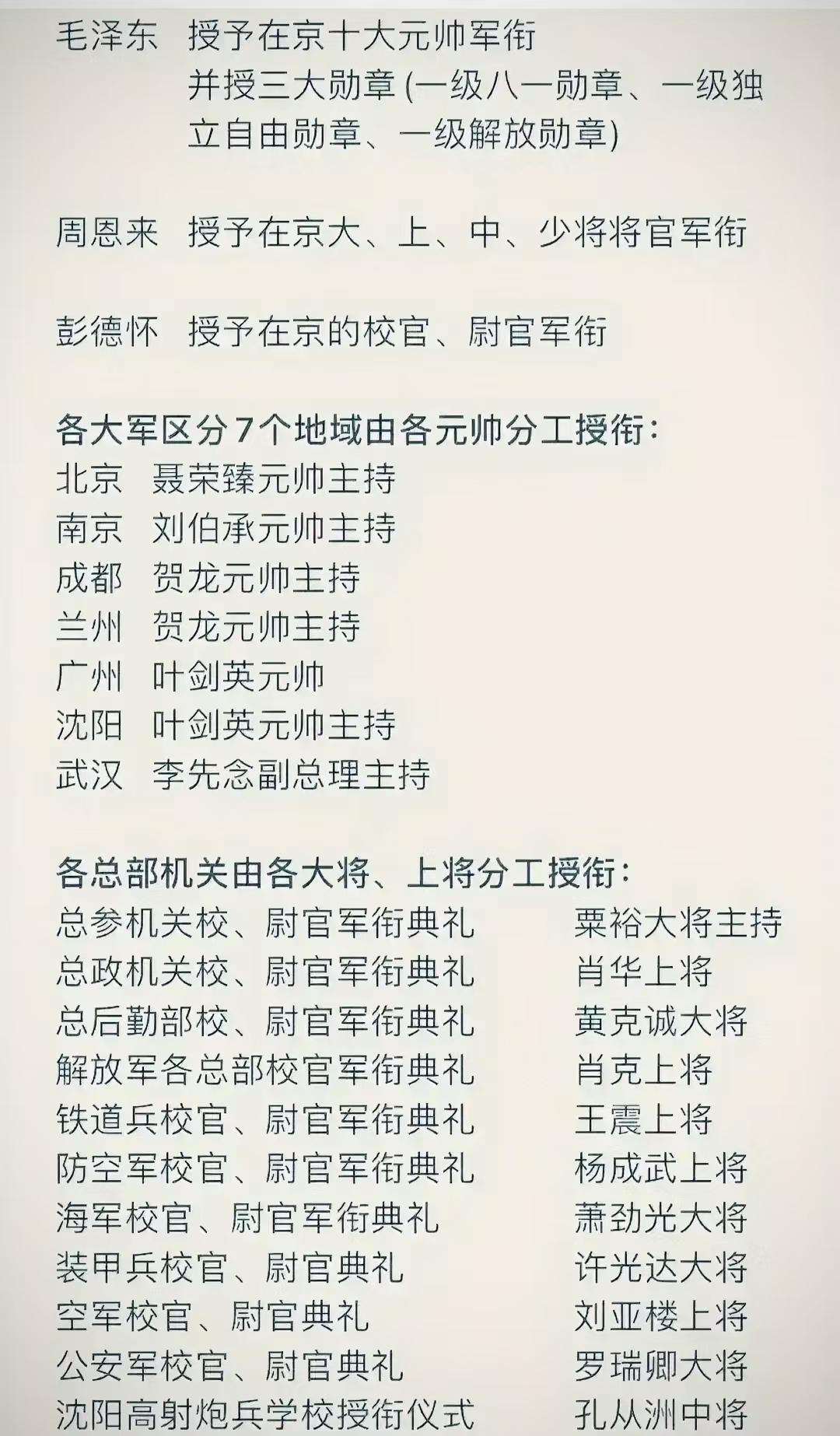

叶剑英:为周恩来总理守灵了。刘伯承:为周恩来总理守灵了。徐向前:为周恩来总理守灵了。聂荣臻:为周恩来总理守灵了。1976年1月8日,新中国的重要领导人之一周恩来同志与世长辞,而周总理的逝世,无疑是对于正处于变革期的新中国是一记重击。当消息传到中央其他领导人耳朵里的时候,众人哭成一片,就连一向沉稳的毛主席,都无法抑制住自己的情绪。很快,毛主席就做出重要批示,成立周恩来同志治丧委员会,并打算为周总理举办追悼会。而毛泽东此时的身体情况已经开始不好了,听闻周总理逝世的消息后更是无法站立,在医生的建议下,毛主席虽然没有出席追悼会,但是周总理遗体旁边摆放的挽联,就是出自毛主席之手。另一位重要的领导人朱德同志听闻消息后,执意拖着病体要去再见一面总理,但是被其他的同志劝了起来。朱德看着身边的刘伯承等人哭了起来:“二十年前意气风发的十个人,现在只剩了我们五个,总理去世这么大的事,我们怎能不去呢”徐向前等人慌忙扶住朱德,安慰他道:“我们几个人去送总理!但是你得听医生的话,好好治病,待你好了后,我们再陪你去见颖超大姐”。最终,朱德被徐向前等人“按”在了医院,徐向前、聂荣臻、叶剑英和刘伯承四个人决定,代表所有的老战友为周总理守灵。当年意气风发的十大元帅,如今在世的也只剩下五个人,除了病重卧床的朱德以外,其他人悉数到达中南海的西花厅。几个人商议好了,在周总理火化前停灵的日子里,他们来担任全程的守灵工作。虽然徐向前等人的身体还能支撑,可这时的他们,都已经是七十多岁的年纪了,中央警卫处的同志怕他们的身体撑不住,刚想拒绝几人守灵要求的时候,却看见四个老人,泪眼婆娑地望向自己。那一刻,他们的眼神中,传达出来的不是元帅的威严,而是一种哀求,他们希望能最后再陪伴一次,这个和他们一起出生入死的伙伴。警卫无奈只能硬着头皮向上打报告,但是没有人敢让这几个耄耋之年的元帅来守灵,最终这份报告交到了毛主席手上。毛主席此时已经多次哭肿了眼睛,他亲自把贴身警卫汪东兴叫到了身边,嘱咐他带着批复一起同徐向前等人去为周总理守灵。毛主席怎么能不知道战友们的感情呢,他批复要做好几位元帅的医疗保障工作,同时让贴身警卫代表自己去送周总理最后一程。而徐向前等人接到毛主席的批复后,便齐齐坐在了周总理临时设在西花厅的灵堂。到了晚上,几个人原本约定轮班休息的约定,也被打破了。但是谁都无法入睡,几个人干脆围坐在灵柩旁边,一起回忆起和周总理共历艰难的日子。身体实在撑不住的时候,几个人就轮流在西花厅的沙发上小憩一会。从1月8日晚上到11日火化前,几个人一直在周总理的灵前不曾离去。周总理遗体火化后,几位元帅又帮忙张罗其了追悼大会的事情,直到15日过后才回到住处休息。