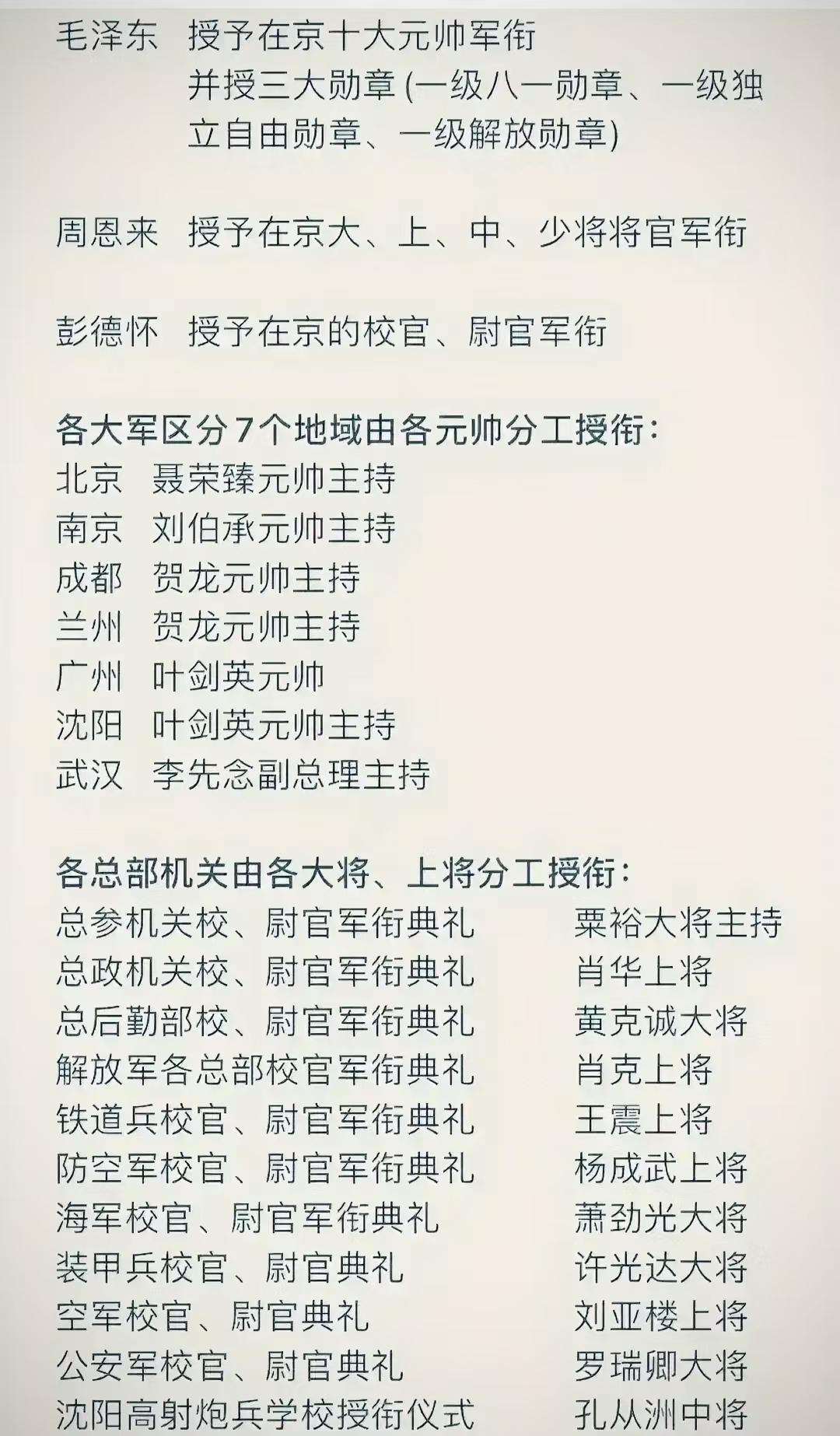

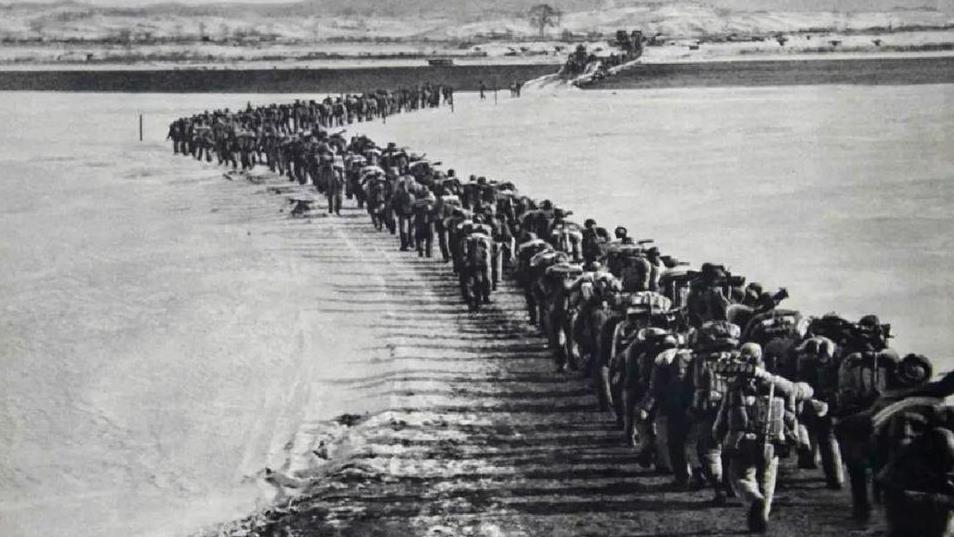

1955年评定军衔时,陈赓档案中找不到主力师师长的记录,按规定无法晋升大将。眼看十大将中要少他一个,陈赓灵机一动,找到昔日战友李聚奎:"老李,过几天我跟徐立清说我是接替你当的师长,你就这么说!"一九五五年的北京,秋意刚刚掠过树梢,军委大院却像开了锅。走廊里到处是抱卷宗的干部,一叠叠档案拍在桌上,纸张边缘磨得起毛。授衔制度第一次落地,规矩写得明明白白:红军年月干到主力师师长,才有资格列进大将名单。十颗将星只差最后一颗,所有表格依次勾完,偏偏陈赓那一栏空着,职务一栏仍是空白。档案员挠头,照规矩办事,没纸面记录就没法盖章;照历史讲功劳,少他一个谁都说不过去。消息在院里传开,好些人小声琢磨:这可咋办?陈赓正随军在外,远程电报已经送到,回报却只有一句“知道了”。他向来拿得起放得下,这一次也没急着要说法。返京那天傍晚,院墙的影子刚刚拉长,他一身风尘踩进机关大门。正巧李聚奎从楼梯口下来,两人半路碰头。李聚奎拍他袖口的灰:“听说明细上缺师长任命?”陈赓抖落大衣,声音不大:“对档案犯不着生气,咱战场干过,纸上没写罢了。过两天徐立清来问,就说我接过你那摊子,你搭句话。”李聚奎脸上没丝犹豫,一口答应。冬日风从天安门广场吹来,两人并排走在灰砖路上,脚步声落地瓷实,像在确认一桩无声契约。几天后,总政治部谈话室门关得严严。徐立清捧着表格,听李聚奎提起“陈赓曾接任师长”,钢笔尖在纸上点了一下,黑墨划过空栏,一笔写完,没有追问。屋子里静到连页角翻动都听得清。纸面难题被轻轻放平,靠的不是作假,而是对浴血生涯的默认。门一开,走廊里依旧人声鼎沸,没人注意到这一道小插曲,可它像暗线,把制度和人情缝合在一起。九月二十七日,怀仁堂灯火辉煌。大厅里礼兵持枪列队,红绸铺过台阶。毛主席迈进门口,看到陈赓,眉梢带笑:“跟着我干可比跟着老蒋有出息,那边给不了大将军。”陈赓敬礼,脸上一本正经:“我的大将军还真不是主席给的,是李聚奎给的。”一句话把主席逗得前仰后合,仪式变得像家宴,庄重里添了烟火气。将星在肩闪亮,笑声在檐下回荡,所有紧张瞬间化开。档案里没写的那些年头,从南昌起义起就扎根血脉。士兵们记得他冲在最前面,白刃握得比谁都稳;干部们记得他夜半躲进墙缝,手电一开就研究地图。长征走到土城,敌军枪火压得山石生火星,他让韦国清操炮轰掉机枪阵地,自己戴钢盔带刺刀冲坡。尘土满天,红军一口气顶回阵线。毛主席站山包上看得真切,随口一句“陈赓行,可以当军长”传得很远。那日云色灰白,四渡赤水尚未成名,但一句评价胜过千言。再往后,陕北窑洞里煤油灯摇着昏黄。毛主席和周恩来端杯与陈赓叙旧,酒刚过喉,他忽然放下碗:“调我回来防守,有点窝工。”一句直话把窑洞空气震得一颤。主席先拍桌,随后大笑:“说完再议。”那晚火炭噼啪,三人推杯论形势,到天亮计划便改了走向。直言带来摩擦,却也让高层决策透进新风。抗美援朝时期,志愿军第三兵团缺帅,他跨江带队。钢盔上结冰,山谷里炮声整夜不歇,他挤指挥所木架睡两小时,醒来就抱电话布置火力轮替。停火后刚脱棉衣,又接电报回京。毛主席一句“建学院要你挂帅”,他皱眉自嘲:“只会打仗,哪懂办学?”主席拍拍他胳膊:“不会就学。”于是哈尔滨松花江畔,一片荒地被围成校址,砖瓦垒出初形。师资紧缺,他翻通讯录把老兵全抓来。装备短缺,他写急件催工厂开夜班。学生第一次列队,军帽边还冒棱角灰,他站台上嗓子沙哑,一字一句:“以后要懂火箭懂雷达,别只会拼刺刀。”台下少年军官抬头,那光亮聚成火种。几年后,新中国第一批导弹、雷达工程骨干大半走出这所学校。生活里,他向来不摆威风。授衔回家,孩子掂着帽子问:“爸爸你啥将?”他低头笑:“芝麻酱。”小孩认了真,逢人就报“我爸是芝麻酱”,逗得一群老帅直乐。走上讲台,他穿旧呢子大衣,白粉尘沾进臂章,伸手一抹。当兵的记性好,谁端过热饭,谁递过冷水,都刻心底。学生提起陈院长,念念不忘的是操场上那副蹲姿:袖口卷到肘,半跪泥地教拆火控。纸面上那笔临时补写的“曾任师长”,像纽扣扣紧一身戎装,也像故事里的包袱,留给后来人慢慢回味。规章得立,历史也要被听见。一条死规则若把真功阙在门外,终归有办法让它长出温度。那次小小改动,并未损制度威严,反而提醒世人:凡人编织的条文,总要给血肉留条缝。怀仁堂灯光最终熄灭,档案移进恒温库。纸张泛黄,墨迹仍清晰。星章会旧,钢笔会枯,可那阵朗朗笑声隔墙也能听见。十颗金星共照一室,每颗都从硝烟里走来,带着汗水的咸味,也带着人心的暖意。陈赓走下台阶,小跑着钻进吉普,回身只留一句:“还得赶回学校,明早点名。”车辆驶向长安街,尾灯摇晃,像一颗流动的星。