2003年,杨利伟乘坐神舟五号首次飞入太空。有人立刻跑到钱学森家里,不曾想,钱老

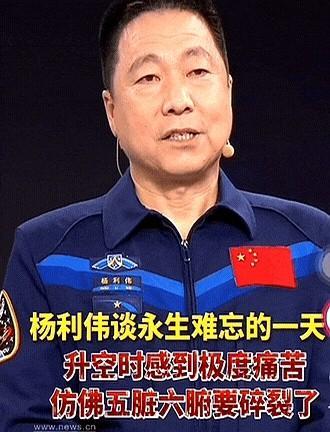

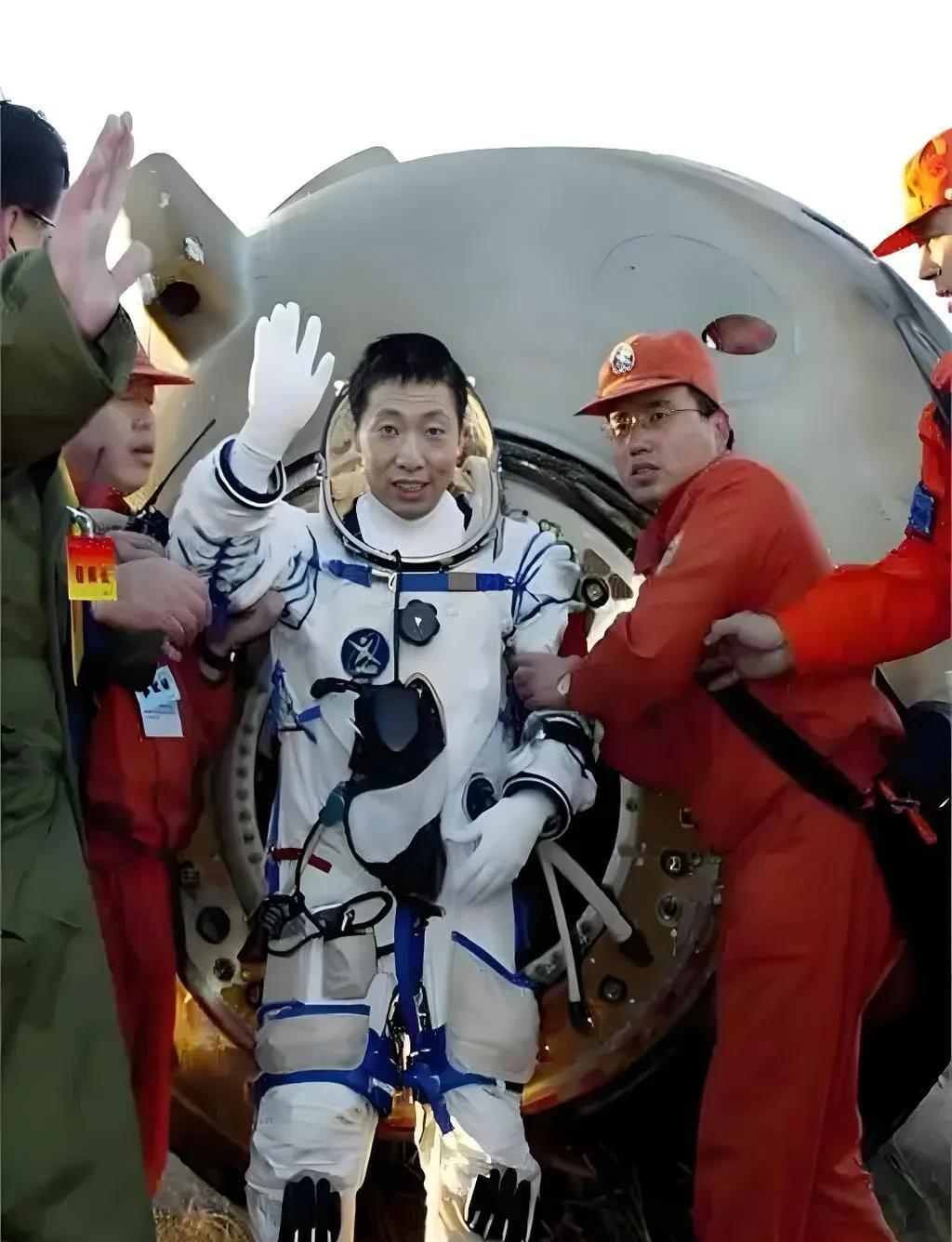

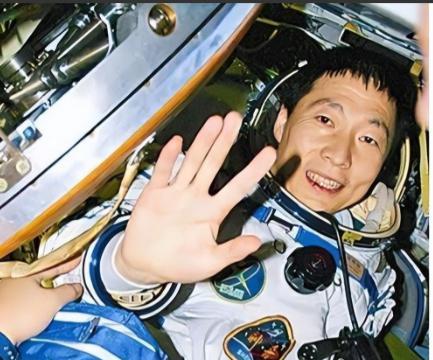

2003年,杨利伟乘坐神舟五号首次飞入太空。有人立刻跑到钱学森家里,不曾想,钱老却问道:“王永志,还在吗?”2003年杨利伟搭乘神舟五号飞天的时候,当时有人急着跑去向钱学森报喜,没想到这位航天泰斗开口不问宇航员,反倒关心起王永志的情况。那么王永志到底是何方神圣?能让钱老在历史性时刻惦记着的人,必定不简单。他20岁就考进清华大门,后来又到国外留学六年,专攻火箭导弹尖端技术。在人才扎堆的航天系统里,他硬是闯出了"常胜将军"的名号,这可不是随便说说的。1964年夏天,当时咱们国家搞的中近程导弹试射总打不准靶子,专家们围着数据研究来研究去,都说要往燃料箱里多灌点燃料。可就在大家准备动手加料时,有个年轻技术员突然喊停,说应该减掉六百公斤燃料才行,说话的人正是刚回国不久的王永志。这话把在场的老专家们都听懵了,导弹本来射程就不够,再减燃料不是更打不远吗?他不急不躁掏出计算本,解释说夏天温度高,燃料密度变小,多加反而会让导弹超重。不过,对于他所说的话当时没几个人买账,最后还是钱老拍板支持了他。结果卸掉燃料后真就打中了目标,钱老那句"小伙子不简单"的评价,在航天系统传了好些年。到了80年代中期,国外航天飞机和火箭发射接二连三出事,很多国家都缩手不敢搞新项目。咱们国内有些专家提议缓缓再说,他却觉得这反而是个机会,带着团队蹲在厂房里捣鼓了大半年,硬是把传统串联式火箭改成了横向捆绑式。没曾想这么一改可不得了,火箭运载能力从两吨半直接蹦到九吨二,相当于把个小货车改成了重卡。而他的胆识,在90年代当上载人航天工程总师后更是显出来了,原本定的飞船主着陆场在黄河边,他实地考察后发现那儿人口密集,顶着压力把场子挪到了内蒙古草原。为这事他没少跟人拍桌子,最后带着技术团队把轨道计算、测控网络这些难题全给啃下来了。后来神舟飞船十几次稳稳当当落在四子王旗,证明他这一决定确实有远见。但话说回来,搞航天最头疼的就是经费,他在这方面也出了名会打算盘,当年研究院账上没钱,带着人跑遍全国找合作,开创了贷款搞研发的先例。有次为筹钱还跑到深圳特区,跟人家说咱们造的火箭能帮你们发卫星,把特区领导都说动了心。后来长征火箭在国际市场打响名头,这些四处化缘的经历都成了航天系统的经典案例。退休前他最爱往发射场跑,戴着安全帽蹲在火箭旁边跟技术员唠嗑有,那时的他早已从当年那个敢减燃料的毛头小伙,变成了掌舵载人航天的总设计师,他确实没让前辈们失望。如今咱们的航天员都能在太空驻留半年了,可很多人不知道,现在用的飞船逃逸塔设计还是王永志当年拍板定的方案。那时候有专家提议用更复杂的结构,他却坚持要简化设计,说关键时刻能救命的东西越简单越可靠。后来神五发射时,他的建议还真就立了大功,虽然最后没用上,但测试时的表现让所有人心服口服。从戈壁滩到海南文昌,从东方红卫星到空间站核心舱,中国航天的每个里程碑背后都有他的影子。2003年钱老关心他"还在不在",其实问的是中国航天那股敢想敢干的劲儿还在不在。事实证明,这种精神不但没丢,还在一代代航天人手里发扬光大了,如今九十多岁的王老偶尔还会出现在航天城的林荫道上,看着年轻人们忙忙碌碌的身影,眼里全是自己当年的模样。信息来源:王永志中华人民共和国科学技术部