1938年,广州沦陷后,两名帮日军“办事”的女人留下了这张耻辱的照片。镜头下,两

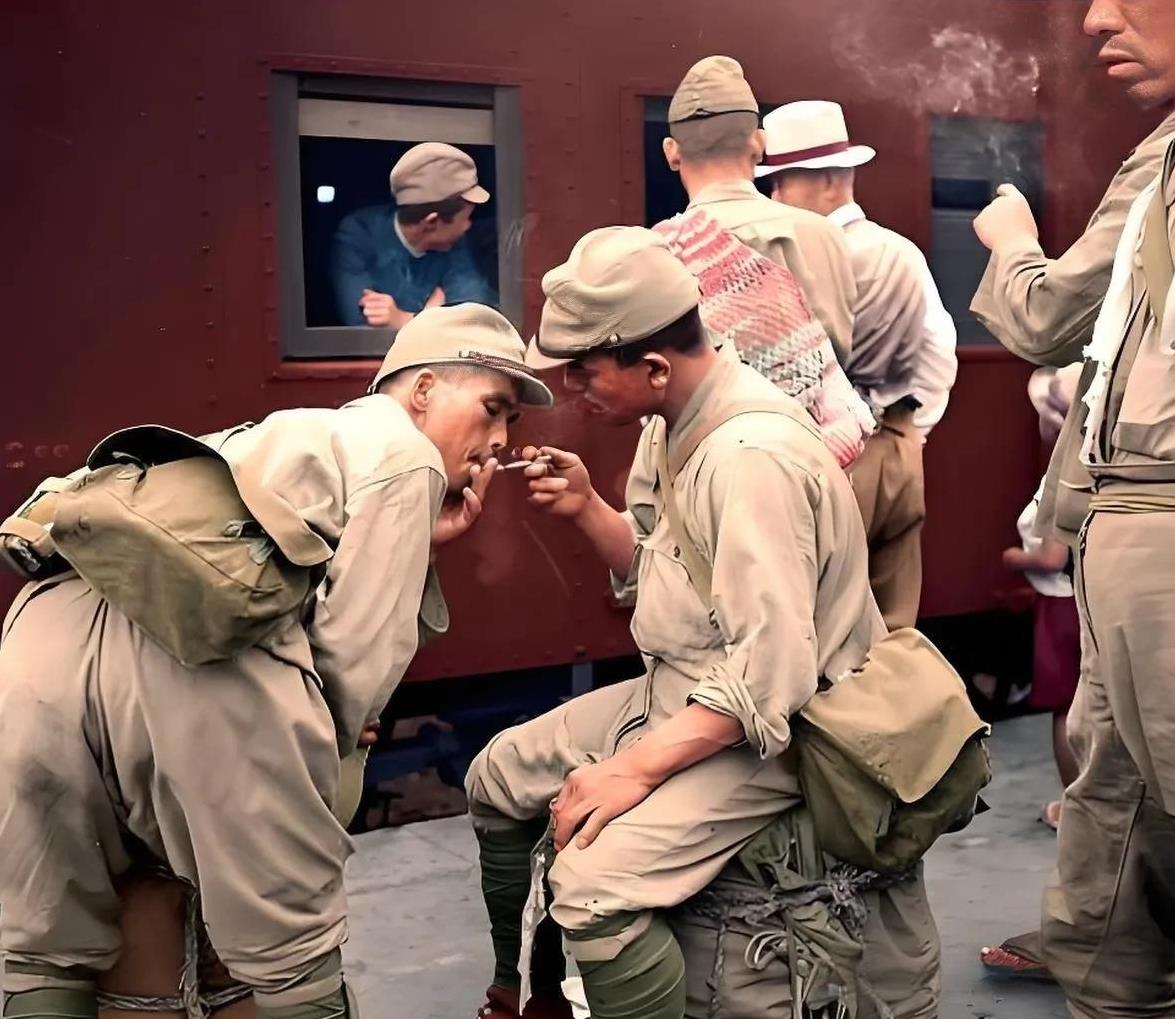

1938年,广州沦陷后,两名帮日军“办事”的女人留下了这张耻辱的照片。镜头下,两位女子面色圆润,身强体壮,面带微笑坐在板凳上,她们的手臂贴着狗皮膏药袖章,身后还站着几名拿着刺刀的日军。1938年10月21日,日军攻陷广州,整个城市陷入一片混乱。空袭炸毁了无数房屋,街道上满是逃难的人群,昔日繁华的珠江两岸只剩硝烟。那时候,广州是华南的经济和文化中心,日军占领后,为了稳住局面,成立了伪政权“广东治安维持会”,专门拉拢当地人帮他们“维持秩序”。这张照片,就是那段时期日军用来宣传的产物。先说第一个女人,叫陈梅。她1915年出生在广州西关一个穷苦人家。家里靠父亲摆摊卖菜糊口,母亲在家做针线活,日子过得紧巴巴。陈梅小时候没读过啥书,十岁就辍学帮家里干活,十六岁在一家布店当学徒,靠着勤快混口饭吃。1938年,日军轰炸把布店炸没了,她一下子没了活路,家里也断了粮。没办法,她被生活逼得走投无路。再说第二个女人,张兰,1912年出生,家里条件稍微好点。父亲在海关干活,算是个小职员,张兰小时候还读过几年私塾,会点英语,性格也挺开朗。广州沦陷后,她家被日军抢了个精光,父亲失踪,母亲带着她逃到乡下,结果半路被日军抓了回来。她们母女俩命悬一线,日子没法过了。广州沦陷后,街上到处是哭声和喊声,普通人连饭都吃不上。陈梅那时候饿得头晕眼花,家里老小都指着她。一个日军翻译找到她,说只要帮“广东治安维持会”干活,每个月给粮食和银元。陈梅咬咬牙,觉得与其全家饿死,不如先活下去,就点头答应了。她被安排做文书,还因为懂点日语,帮着翻译文件。张兰的情况不一样。她被日军截住后,一个军官看她会英语,长得也算周正,就说让她当联络员,帮日军跟当地人打交道,还许诺保她和她妈的安全。张兰想着至少能保住命,就硬着头皮上了,后来被调到伪政权搞宣传。她们俩都不是啥大人物,就是被生活逼得没办法,做了这种让人唾弃的事。1938年10月底,日军为了给自己脸上贴金,搞了个宣传活动,说是“广州人民欢迎皇军”。陈梅和张兰被拉去拍了这张照片。那天,她们被带到一个临时搭的台子前,身上穿了干净衣服,手臂上强行套上“广东治安维持会”的袖章。摄影师让她们坐好,还得挤出笑脸。身后站着几个端着刺刀的日军,摆出一副“和谐”的样子。拍完后,这张照片登上了日军控制的报纸,成了她们一辈子洗不掉的污点。陈梅在“广东治安维持会”里干的活不轻。她因为会点日语,被派去帮着审讯抓来的抗日志士。虽然她不是直接动手的,但不少人因为她翻译的文件被抓甚至被杀。她心里也怕,可为了那点粮食,只能硬着头皮干下去。张兰呢,主要在宣传部门混。她组织过几次亲日活动,还教人唱日军编的歌,鼓吹什么“中日亲善”。这些事让广州的老百姓恨得牙痒痒,背地里都骂她们是汉奸。1945年8月,日本投降,广州城里鞭炮齐鸣,街上的人都乐疯了。可对陈梅和张兰来说,噩梦才刚开始。日本人走了,汉奸清算跟着来了。陈梅想跑,化了妆混在难民里往香港逃,结果在关卡被眼尖的群众认出来。她被围住,动弹不得,最后被押回广州。张兰更惨,她躲在城里一个破旅馆里,装成受害者想蒙混过关,可没几天就被邻居举报抓了。1946年初,广州开了公审大会。她们的罪行被一件件抖出来,那张照片也被摆上法庭,当成铁证。法官说她们犯了叛国罪,证据确凿,没啥好狡辩的。1947年冬天,两人被押到广州郊外一个刑场,枪声一响,结束了她们的命。听说那天天很冷,围观的人不少,谁也没为她们掉一滴泪。陈梅和张兰的事,搁在当时不是个例。那时候,广州沦陷,多少人被逼得走投无路,有人反抗,有人投降。她们选了后者,换来的是一辈子骂名。那张照片不只是她们的耻辱,也是那段历史的伤疤。国难当头,谁也逃不掉选择的考验。她们的下场,算是给后人敲了个警钟。