“空间站不允许使用中文,这是国际惯例!”这句话不是误会,也不是讽刺,而是美国在天

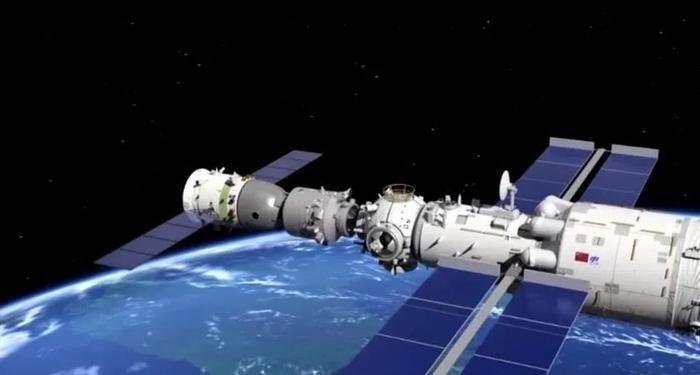

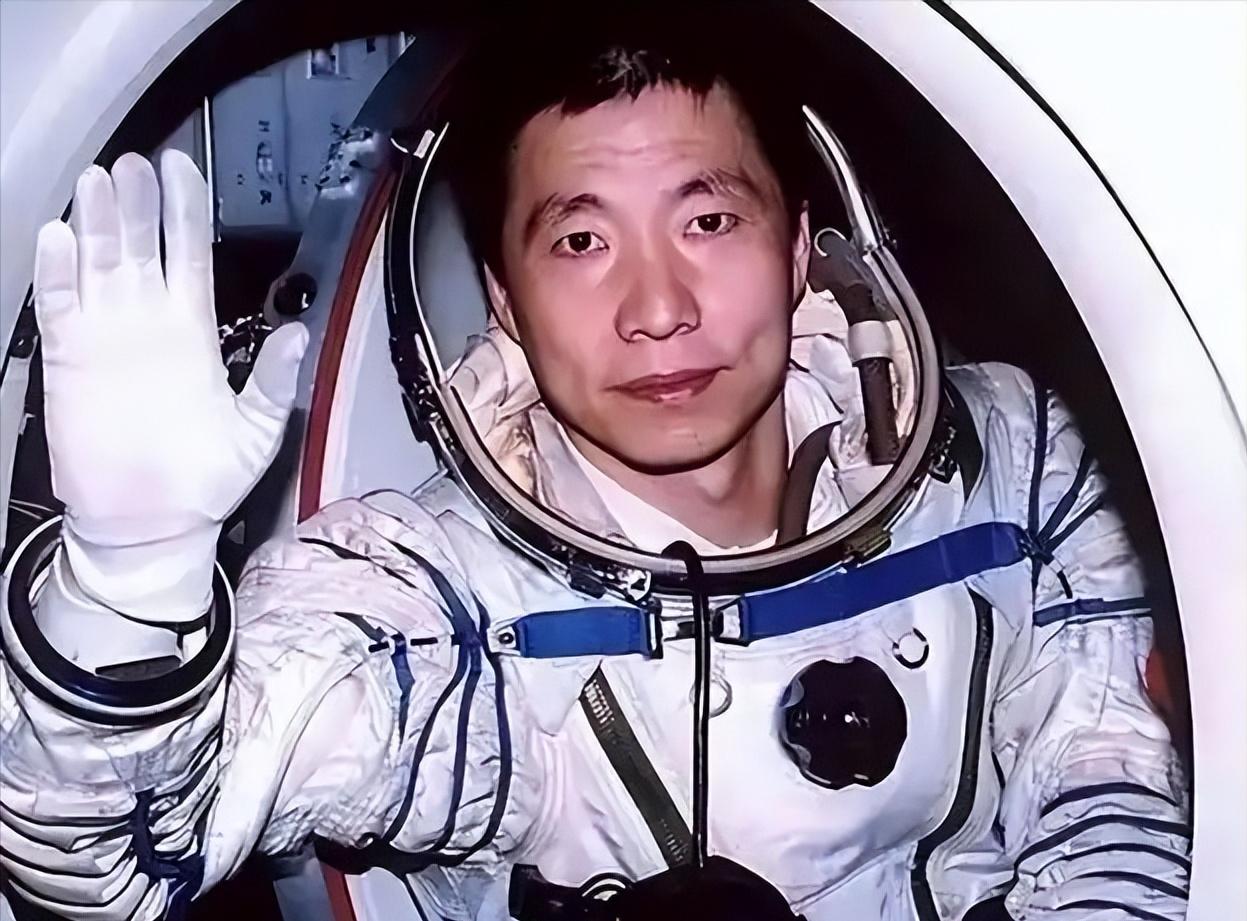

“空间站不允许使用中文,这是国际惯例!”这句话不是误会,也不是讽刺,而是美国在天宫空间站建设启动后说出来的真话。大张旗鼓,毫不遮掩。他们想用“规则”的名义,再一次在太空为自己划界。可这一次,中国没再客气,直接顶了回去:“与你们美国无关的事,少来插嘴。”这场口水战的起点,其实是一次平静的发射。天和核心舱成功入轨,标志着中国正式进入空间站时代。不再是追赶,不再是围观,而是实打实地参与建设太空实验室。神舟、天舟接连升空,几个月内完成从舱体对接到航天员出舱的整个流程。这不是跟风,而是独立建站的全部能力。当神舟十二号三名航天员进入天和核心舱,系统启动时屏幕上跳出的不是英语,而是汉字。操作界面、警告提示、系统菜单,全是中文。外媒一惊,美方更是直接放话:“这不符合国际惯例。”他们的理由,说得冠冕堂皇——“国际合作空间站应使用统一语言”,可惜一查规则,发现根本没有所谓的“语言强制要求”。美国话里有话。他们想暗示的,是一种垄断式的思维惯性:技术归我,标准由我,语言自然也该我说了算。可现实是,中国自己建了空间站,自己训练航天员,自己执行任务,干嘛不能用母语?就因为“你们一直用英文”?中国没有退。没有解释,没有配合,而是用行动给出回应。航天系统继续运行,任务照常推进,神舟十三号、十四号接连对接,各类出舱操作、太空实验全都用中文完成。不仅如此,中国航天员还用中文在舱外进行系统标注,把对接口的名称、操作顺序、警告标识全写上了汉字。用的不只是语言,更是一种信心。美国看着干着急。因为他们早就失去了进入中国空间站的可能性。不是中国拒绝,而是他们自己先设了“狼条款”,硬把中美航天交流锁死。NASA连想派科学家参与天宫项目都要向国会申请。从2011年起,美国就不让NASA与中国航天有任何实质合作。这等于自己关了门,现在还抱怨别人不给机会。而天宫空间站建成之后,中国没封闭。反而是主动对外开放。与欧洲航天局开展生物实验,与法国、意大利等合作微重力研究。多国航天员表达参与意愿,部分已在国内受训。外界开始意识到,语言不过是表象,真正的问题是——谁在主导空间秩序。以往,美国主导国际空间站(ISS),规则、分工、接口都按美式来定。它主张“国际惯例”,实则是“美国主导”的代名词。而现在,中国用自己的方式打造一个全流程自主、技术闭环、安全可靠的空间站,并以此吸引更多国家加入合作。这才是让美国焦虑的根源。他们不习惯这种变化。他们总觉得只有自己才能制定规则,别人最多只能加入、配合。而中国偏偏不是。中国说:我有自己的系统,欢迎你们来合作,但规则我们自己写。说得直接点,就是“我的事,不用你插嘴”。从语言之争延伸出去,是标准之争、话语之争,甚至是制度之争。西方认为,空间站要统一标准,而中国认为,不是标准必须统一,而是合作必须平等。如果你愿意用中文,我欢迎;你不会,我也可以提供英文版本;但绝不会因为你不会,就把我自己的系统换掉。这不是强硬,而是尊重自己。而现实更打脸。天宫空间站运转良好,不仅实现了高频次航天员轮换,还开展了上百项实验。国际科学界对这些实验表现出浓厚兴趣,包括流体力学、材料科学、生物生长等多个领域。这些实验由中国航天员以中文操控完成,数据共享时再转换处理。这证明——中文系统可以稳定高效地服务复杂航天任务。从技术层面看,中文系统并没有任何劣势。甚至在部分模块中,由于字符简洁,屏幕信息显示更高效。很多航天专家指出,中文界面对航天员更友好,尤其在紧急操作时,可以减少误判时间。更讽刺的是,部分美国科学家已经开始学习中文,希望未来有机会加入天宫实验项目。这是最现实的反馈。谁有平台,谁就有吸引力;谁在主导,谁就决定语言。到了2023年、2024年,天宫空间站全面建成,开始接收国际项目申请。中方明确表示:愿意接纳外籍航天员,愿意共享实验资源,但技术规范由中方负责制定。这种态度并不排外,而是划清责任边界:你来,是合作,不是掌控。而美国那头,依旧卡在“狼条款”里动弹不得。NASA科研人员不断向国会施压,希望修改禁令,至少能数据共享。但政治斗争让这场努力困难重重。结果就是,美国越来越多科学家看着中国空间站里跑实验,却什么也参与不了。最终只能承认:“我们把自己挡在了外面。”这一场“语言之争”,本质不是语言,而是空间主权。谁建成,谁运行,谁主导,谁负责。而中国用天宫空间站告诉世界:我们不仅能建好,还能让它长期运行、持续升级、对外开放。语言,是自信的象征;空间,是能力的体现。美国的话没能阻止中国,反而让中国在语言、规则、合作态度上更进一步。外界也开始重新评估中国航天,不再是“能不能做”,而是“还能做什么”。而这个问题,正在由中国不断刷新答案。